ной стороны, в балетах «Мечта» Е. Глебова и «Свет и тени» Г. Вагнера — произведениях, пронизанных идеей обновления человеческой души, пробуждения ее к активному приятию жизни, а, с другой стороны, в произведениях совершенно иного плана, легкого, лирико-комедийного, — таких, как «Колючая роза» Ю. Семеняки или находящейся в стадии завершения опере Е. Глебова «Твоя весна». Вероятно, зреют и другие замыслы. И неудивительно: сколь бы стремительно ни развивалось искусство, значение его «кардинальных» жанров — оперы, балета, симфонии — незыблемо.

Думается, однако, что именно в силу огромной притягательности этих жанров — и для слушателей, и для самих авторов — всем нам следует проявлять к ним большую требовательность. В Белоруссии, например, давно уже не возникало острого, взволнованного разговора о состоянии национальной оперной культуры (к слову будь сказано, не «балует» ее вниманием и всесоюзная пресса). А почему? Разве все трудные творческие проблемы уже решены? Разве не о чем нам поспорить?

Да, сочинения на современную тему1 задумываются, пишутся (хоть и не часто), тепло принимаются аудиторией. Но разве само воплощение этой темы, и собственно музыкальное, и сценическое, всегда полностью удовлетворяет высокие требования? Разве можем мы уже говорить об истинном идейно-художественном совершенстве таких сочинений? Очевидно, нет.

Больше того. Быть может, некоторые мои коллеги, белорусские музыканты, не согласятся со мной (хорошо бы предстоящий пленум обсудил и эти вопросы!), но мне думается, что оперный театр нашей республики переживает сейчас трудный момент. Трудный потому, что реальные художественные «плоды» значительно уступают замыслам, намерениям, творческим заявкам. Видимо, нужно серьезно задуматься, отчего же это происходит. От недостатка талантов? Их в Белоруссии, надо полагать, не меньше, чем в любой другой республике. От недостатка пытливости? Творческих дерзаний? Прежде чем попытаться ответить, в меру своих сил и возможностей, на эти вопросы, полезно, по-моему, обратиться к урокам недавних гастролей Белорусского государственного Большого театра оперы и балета в Москве. В частности, к оперному спектаклю на историко-революционную тему «Ясный рассвет» А. Туренкова. На мой взгляд, в этом сочинении, показанном на сцене Кремлевского Дворца съездов в новой редакции Г. Вагнера, отразились достоинства и просчеты, в какой-то мере характерные для национальной оперной культуры в целом. И вот теперь, когда отгремели аплодисменты, «отсветили» гостеприимные огни столичной рампы, — самое время осмыслить итоги...

Сильными сторонами таланта А. Туренкова всегда были яркий мелодический дар, искренность и теплота лирических высказываний, близость белорусскому народному мелосу. Эти качества великолепно претворились в его первой опере «Цветок счастья», во многих хорах, песнях, а также и в «Ясном рассвете». Менее удавались композитору сложные вокально-симфонические построения, требующие напряженного конфликтного развития музыкальных образов.

Опера о жизни западных белоруссов, боровшихся против гнета польских помещиков за воссоединение с Советской Белоруссией, была написана А. Туренковым по либретто А. Бачилы в 1958 году. Однако композитор не смог увидеть своего детища на сцене, — он скончался за месяц до премьеры. Повесть о недавних волнующих событиях, хорошо памятных старшему и среднему поколениям белоруссов, была тепло принята слушателями. Но в силу художественных просчетов, (слабость драматургии, бедность гармонического языка, однообразие оркестровой фактуры и т. п.) опера сравнительно недолго удержалась на сцене.

А между тем избранная тема предоставляла возможность для подлинно конфликтного развертывания музыкального материала, для резкого столкновения человеческих характеров, страстей — любви и предательства, самоотверженного подвига во имя народа и жалких корыстолюбивых стремлений. В опере было много страниц свежей, искренней и вдохновенной музыки, несущей отпечаток какой-то особой задушевности. Привлекательны своим народным колоритом прежде всего хоры: трогательный мужской «Павей, вецер, ты з Усходу» из первой картины, скорбный женский «Не убівайся птушкаю бяскрылай» из второй картины (теперь, в новой музыкальной редакции, он звучит без слов, а на его фоне дан трагический плач Марины «Ох, ты доля, ты слязьмі паліта»); народный хор предпоследней картины, выражающий затаенную мечту о воссоединении белорусского народа («Шумi, зялёная дубрава») и другие.

Вот почему пять лет спустя после премьеры

_________

1 Под современностью я разумею в данном случае широкий круг образов, связанных с революцией, с социалистическими преобразованиями жизни.

«Ясного рассвета», было решено вновь возвратиться к этому произведению. Дело облегчалось тем, что А. Бачила охотно взялся за переработку либретто, намереваясь усилить в нем драматическое начало. Число картин сократилось, за счет чего была достигнута большая компактность, действенность происходящего, четче и острее стали социальные характеристики действующих лиц.

За ответственную задачу обновления партитуры оперы взялся Вагнер — композитор, обладающий не только бесспорным дарованием, но и подлинным профессионализмом, автор двух балетов, поставленных Белорусским театром («Подставная невеста» и «Свет и тени»).

В опере, отредактированной Г. Вагнером, многое стало безусловно ярче, динамичнее.

Заново был перекомпонован весь музыкальный материал «Ясного рассвета». (Надо сказать, что наряду с композитором и либреттистом горячее участие принимали в этом дирижер Л. Любимов и режиссер Д. Смолич).

Вместо обычной, так сказать, традиционно-эпической и несколько нейтральной сцены, которой открывалась опера ранее, в новой редакции непосредственно вслед за оркестровым вступлением следует динамичная сцена на берегу озера Нарочь, где в суровых зимних условиях трудятся белорусские рыбаки. Чистое, прозрачное звучание акапелльного хора по контрасту с драматически насыщенным симфоническим вступлением производит сильное впечатление.

Ощущению большей цельности оперы способствует то, что Г. Вагнер проводит через все произведение лейтмотивные характеристики (тему народной борьбы, лейтмотив предателя Степана, тему мазурки в сценах пожара или бегства Гадлевских за границу, характеризующих смятение польского «высшего общества»).

Оркестр приобрел новое звучание. У А. Туренкова оркестровая партия в основном несла функцию «поддержки» вокально-хоровых партий или в лучшем случае иллюстрировала драматические перипетии сюжета. Г. Вагнер заново инструментовал оперу, сделав ее более разнообразной, сочной, красочной, современной по колориту.

Кроме того, на основе музыкального материала А. Туренкова, написаны: вступление к опере, ряд симфонических эпизодов-связок (сцена пожара в третьей картине, картина разгрома тюрьмы восставшим народом и своеобразный реквием памяти польского коммуниста), а также симфонические антракты между картинами (к сожалению, в театре исполняется лишь один из них).

Необходимо сказать и о работе композитора над хоровой партитурой оперы. Все хоры А. Туренкова бережно сохранены почти без изменений, но само звучание их стало ярче, рельефнее, выпуклее. Это ощущается, быть может, не столько в законченных номерах, сколько в отдельных связующих фрагментах, репликах. Полифонизация ткани, наслоение голосов, использование имитаций, канонических приемов (например, в хоровой перекличке «А што нам рабіць?» или реплике «Змагацца трэба нам, змагацца» и др.) — все это создает картину жизни взволнованной народной массы.

Хорош заключительный номер «Ясного рассвета» «Людзі, настау ён, чаканы наш дзень!». Г. Вагнер сочинил этот ликующий хор, положив в его основу тему, которая в авторской редакции оперы звучала в качестве эпизода в первом действии.

Все это значительно обогатило партитуру, придало опере известную значительность. Постановщики (дирижер — Л. Любимов, режиссеры — Д. Смолич и Ю. Уженцев, художник — Е. Чемодуров, хормейстер — А. Когадеев) смогли создать спектакль, в котором главенствующее место

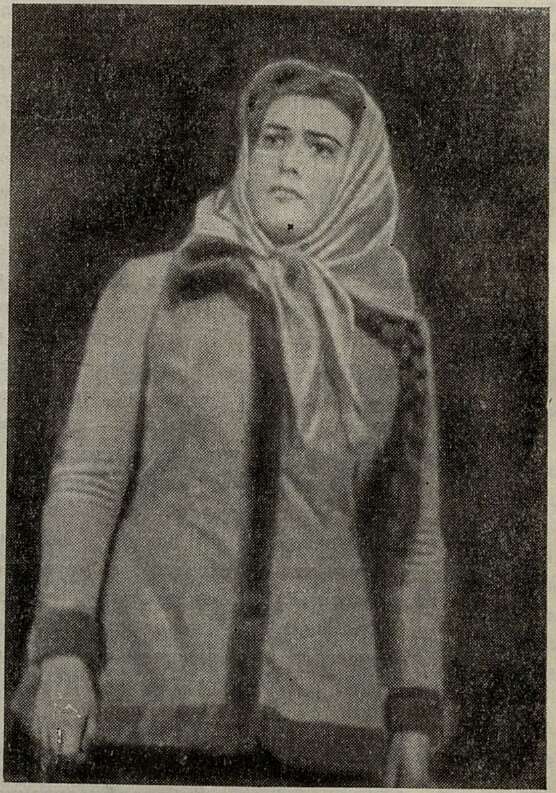

Марина — П. Дружина

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169