Пример 1

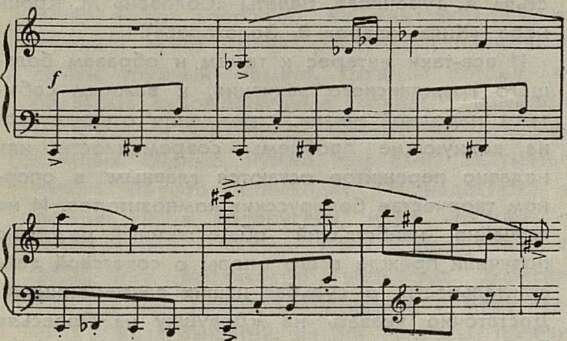

В трех начальных тактах упруго акцентированы все сильные доли (с помощью мелодической вершины, ритмической остановки, глубокого баса, установления нового трезвучия; усиления громкости), а в последнем такте каждую его долю подчеркивают колкие стаккатные мелодические акценты. В других случаях можно обнаружить совпадение в одновременности до шести-восьми элементарных акцентов. Отсюда следует важный вывод: суть прокофьевской акцентности именно в том, что ее динамика заключена в наиболее сложных и внутренних музыкальных средствах — мелодии и гармонии, — а громкость, штрихи, фактура, оркестровка, регистровка лишь помогают ей проявляться. Например, ломаные скачкообразные мелодические линии скрыто упруги, как свернутая пружина. Каждый резкий поворот, «угол» мелодии есть потенциальный акцент. Поэтому достаточно их подчеркнуть, и они насытят мелодию живой энергией:

А вот в уже упоминавшемся финале «Весны священной» Стравинского иная картина. Каждый удар оркестра настолько резок и внезапен, что почти вся музыка складывается из акцентов. Но средства акцентирования не похожи на прокофьевские. Во-первых, здесь нет развитой мелодии, в которой содержались бы скрытые акценты, во-вторых, гармония, лишенная функциональных отношений, являет лишь свою фоническую сторону: аккордовые комплексы диссонантны, внутренне напряжены, но никуда не тяготеют и не разрешаются. При всей физической, акустической мощи, созвучия tutti мало динамичны, и динамику финального танца Стравинский черпает лишь в острейшей напряженности временных соотношений между ними.

Почему в настоящей статье специально ставится вопрос об акценте? Конечно, он один не «делает погоды» в ритмике и в музыке вообще. Но система акцентуации, то есть соотношения отрезков времени, расчлененных при помощи ударений, — это уже бесспорное проявление музыкального ритма. А прежде чем говорить о такой системе, надо ясно представлять, что такое самый акцент, какова его музыкальная природа. Часто говорят и пишут, что ритм есть тот элемент музыки, который существует и вне ее. Из анализа ритмического акцента видно, насколько он специфичен в музыке, как он проявляется через мелодию и гармонию порой и без участия громкости. Сравнение акцентировки Прокофьева и Стравинского показывает, насколько различны могут быть их динамические свойства и общий характер.

Многие композиторы XX века, музыка которых лишилась, динамики функциональных тяготений, пытались внешне физической силой акцента восполнить отсутствие внутренней динамики. Разумеется, это никак не могло спасти музыку от статики и инертности.

Акцентность не усиливается, а наоборот, ослабляется, если ритм остается один. Динамика ритма умножается, когда его акцентность рождается в развитом мелосе и ладово организованной гармонии. Поэтому такой властной волей обладает бетховенская ритмика, поэтому так полнокровна, жизненна ритмика Баха, Прокофьева. Имеет ли акцентность какой-либо образный смысл? Правильнее было бы говорить здесь не о конкретных образах, а об особых эмоциональных оттенках музыки. Произведения, насыщенные частой и динамичной акцентировкой, полнокровны, вселяют энергию, пробуждают бодрость, повышают тонус и имеют поэтому первостепенное значение для восприятия музыки слушателем. И если, с одной стороны, вредна гипертрофия ритма, то, с другой стороны, опасно и его забвение.

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ СЦЕНАХ СТРАНЫ

Минск

На новую ступень

А. Ладыгина

Белорусская национальная оперно-балетная культура, оплодотворенная живительными соками народной песенности, — детище Октября. Она не имеет в прошлом профессиональных традиций, и потому, быть может, ее первой задачей было освоение процессов, характерных для русской оперной классики. Вместе с тем уже ранние оперы белорусских авторов содержали плодотворные попытки воплотить большую революционную тематику, выразить смысл социалистических преобразований, откликнуться на животрепещущие вопросы современности. Иначе говоря, белорусских музыкантов волновали те же идеи, что и всех других советских композиторов.

Примечательна в этом отношении опера нашего старейшего автора Н. Чуркина «Освобожденный труд», написанная в 1922 году, — один из первых в советской музыке опытов воплощения в сценическом жанре темы революционного звучания. И хотя опера эта не была, да и не могла быть поставлена в те годы на сцене республиканского театра (он открылся лишь в 1933 году), ее традиции так или иначе сказались на последующих национальных спектаклях. То были традиции революционно-демократического искусства, воспевающего подвиг народа, поднявшегося на сознательную героическую борьбу за утверждение советской власти в Белоруссии.

Этот идейно-творческий «почин» с энтузиазмом подхватили Е. Тикоцкий («Михась Подгорный»), А. Богатырев («В пущах Полесья»). Пусть в этих произведениях далеко не все было художественно безупречно, но с их появлением уже стало возможным говорить о формировании Белорусского национального оперного театра.

Исключительно важно, что по своим основным эстетическим принципам (показ судеб отдельных людей в их тесной связи с судьбами народа, большая роль массово-хоровых сцен, прочная опора на традиции национального фольклора и т. д.) этот театр с самого начала развивался в русле главного направления, характерного для советской оперной культуры в целом.

Сказанное, конечно, не означает, что творческие искания белорусских композиторов ограничиваются рамками революционной или героико-патриотической тематики. С успехом прошли в республике премьеры спектаклей на исторические темы — «Кастусь Калиновский» Д. Лукаса, «Надежда Дурова» А. Богатырева, а также сочинений, воплотивших образы народных преданий, поэтических легенд (опера «Цветок счастья» А. Туренкова, балеты «Соловей» М. Крошнера, «Князь-озеро» В. Золотарева).

И все-таки интерес к темам и образам большого гражданского звучания, к важным событиям народной жизни, стремление откликнуться на волнующие проблемы современности или недавно пережитое остаются главным в оперном творчестве белорусских композиторов. И не случайно наибольший общественный резонанс получили прежде всего оперы о советской действительности, о судьбах наших современников. Достаточно указать на «Девушку из Полесья» Е. Тикоцкого, с успехом шедшую в Минске в течение длительного времени, или на детскую оперу Г. Пукста «Маринка», или, наконец, на «Ясный рассвет» А. Туренкова.

Упорно работая над воплощением современной темы, белорусские композиторы пытаются найти нечто новое, «неисхоженное». Стремление это по-разному преломляется, например: с од-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169