А. Зноско-Боровский, Л. Кауфман, С. Полонский, Н. Рахлин, А. Свечников и другие. Творческая деятельность композитора в киевский период отмечена глубоким постижением особенностей чудесного украинского фольклора. Среди сочинений тех лет выделяются в этом смысле две увертюры, удостоенные в 1927 г. премии на Всеукраинском конкурсе в Харькове, вокально-симфоническая «Шевченковская сюита», одноактная опера «Хвесько Андибер» (1927) на либретто М. Рыльского. Но особое значение приобрели произведения, запечатлевшие картины социалистической действительности, — кантата «Да першага травня», хоры на тексты украинских поэтов, симфоническая «Молдавская сюита».

Как видим, В. Золотарев был в числе тех русских советских композиторов, которые в первые же послереволюционные годы проявили глубокий интерес к молодым национальным культурам и внесли свой творческий вклад в сложный процесс их формирования.

Наряду с успешной композиторской и педагогической деятельностью Василий Андреевич занимается углубленной научно-исследовательской работой. В 1930 году он завершает свой капитальный труд «Фуга» (руководство к практическому изучению) — первую советскую книгу о полифонии.

30-е годы вновь приносят Золотареву перемены. Они застают его в Свердловске преподавателем молодой Уральской консерватории. Список его воспитанников пополняется Б. Гибалиным, М. Крошнером, Г. Носовым, П. Подковыровым, А. Поповым.

По-прежнему в центре творческих устремлений композитора образы революции и советской действительности, по-прежнему муза его питается живительными соками национальных музыкальных культур. Он создает цикл песен об Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, Узбекскую рапсодию для симфонического оркестра, Симфоническую сюиту на узбекские народные темы, «Ферганский марш», Сюиту на таджикские народные темы (для струнного квинтета, - духовых инструментов, фортепиано, арфы и ксилофона), марш «Красный Таджикистан» (для духового оркестра), обрабатывает таджикские и туркменские мелодии. К узбекскому мелосу В. Золотарев обращается и впоследствии: в 1933–36 гг. пишет оперу «Ак-Гюль» (либретто В. Ясиновского), а в 1941 г. — вокально-симфоническую сюиту, посвященную 700-летию со дня рождения Алишера Навои.

Идут годы. Василий Андреевич Золотарев уже заслуженный артист РСФСР. Принципиальный, не склонный ни к каким художественным компромиссам, он не мирится с рапмовскими тенденциями, распространенными в ту пору в Уральской консерватории. Приходится покинуть Свердловск...

В Минске начинается один из самых плодотворных творческих периодов в жизни композитора. Без преувеличения можно сказать, что профессиональная белорусская музыкальная культура неразрывно связана с именем Василия Андреевича Золотарева. Он воспитывает целое поколение национальных композиторов и музыковедов (А. Богатырев, П. Подковыров, М. Крошнер, Д. Лукас, В. Оловников, И. Жинович, Л. Абелиович и др.), с большой любовью и научной тщательностью изучает народный мелос и традиции исполнительства, создает произведения, овеянные подлинным духом белорусской песенности. Таковы, например, «Контрасты» (цикл вокальных обработок фольклорных мелодий в сопровождении симфонического оркестра) или оригинальные и динамичные хоры, в которых народные темы обретают интересное полифоническое развитие.

Заметную роль в становлении национального симфонизма сыграла четвертая симфония В. Золотарева «Беларусь» 1 — монументальное, сложное по композиции произведение, в трех частях которого отражены картины народной жизни в период крепостничества, в годы гражданской войны и в эпоху социалистического строительства. Симфония привлекает масштабностью замысла, целеустремленностью монотематического развития, яркостью и самобытностью формы, обусловленных реалистической программностью сочинения.

Программна и предыдущая, третья симфония композитора — «Челюскинцы», которую высоко оценил Н. Мясковский, отмечая в ней большое и всестороннее мастерство, монументальность, эмоциональную насыщенность, отличную оркестровку.

...Великая Отечественная война. Василий Андреевич — в Москве. Работает горячо и напряженно. Как и для всех советских художников, главной для него становится тема героического сопротивления Родины фашистским ордам, тема неиссякаемого мужества и патриотизма советского народа. В сочинениях тех лет: пятой симфонии «1941 год», Квартете на русские народные темы, Концертном марше для симфонического оркестра, посвященном Красной Армии, Шестом струнном квартете, драматической Увертюре-фантазии на основе белорусского мелоса, Праздничной увертю-

_________

1 Первое публичное исполнение под управлением автора состоялось в Минске в 1935 году.

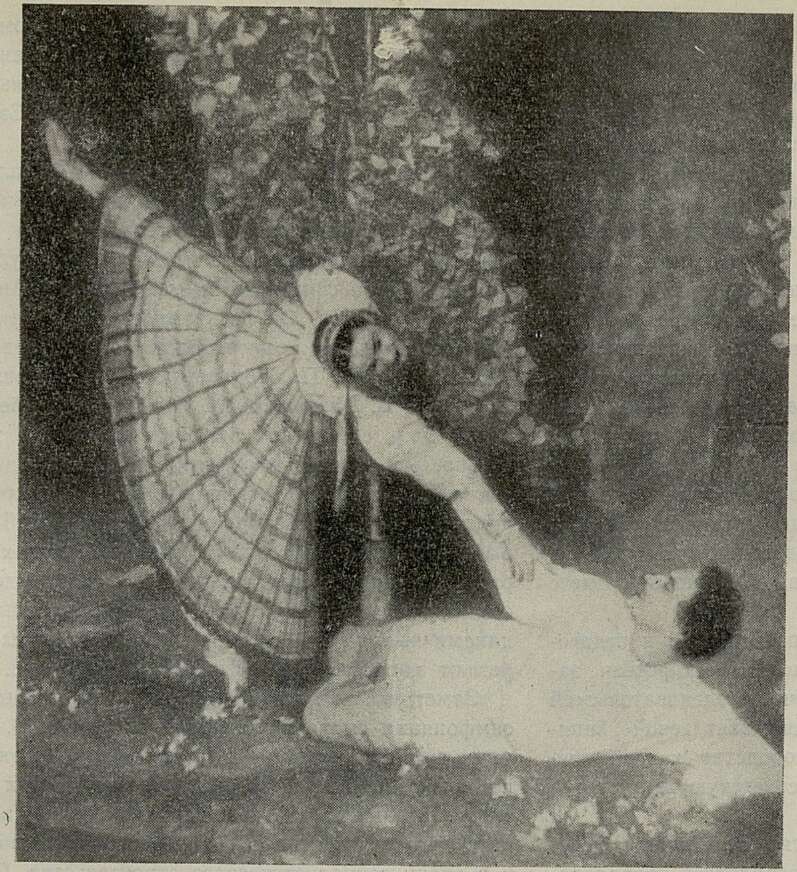

Надейка — Л. Ряженова, Василь — В. Миронов.

Сцена из балета «Князь-Озеро»

ре, партизанских песнях и в особенности в шестой симфонии «Моя родина» — запечатлены думы художника-гражданина о войне, о мире, о победе. Выдающийся успех выпал, в частности, на долю шестой симфонии — одного из наиболее монументальных произведений В. Золотарева, примечательного острой драматургией, богатым ладогармоническим и оркестровым языком, массивным звучанием хора в финале.

Здоровье не позволяет В. Золотареву вернуться после войны в Минск. Однако творческие связи его с белорусской культурой не ослабевают. Он пишет ряд хоров на стихи национальных поэтов, а к 30-летию Октября — эпическую кантату «Слава» (текст А. Острейки) для смешанного хора, хора мальчиков, симфонического оркестра, оркестра белорусских народных инструментов и квартета солистов-вокалистов.

День 30-летия БССР — первое января 1949 года — был волнующим днем для Белорусского государственного ордена Ленина театра оперы и балета. Здесь состоялась премьера балета В. Золотарева «Князь-Озеро» (либретто В. Вайнонена и М. Смирнова по сценарию М. Климковича; дирижер — И. Гитгарц, балетмейстер — К. Муллер, режиссер — Б. Мордвинов). На сцене ожили поэтичные образы белорусских легенд, воспевающих мужество, добро и любовь. В музыке балета глубоко и органично претворены традиции русской классики и характерные черты белорусской народной песенности. Острое противопоставление мира народных героев и мира их угнетателей находит яркое, художественно убедительное воплощение в выразительных лейтмотивах, подвергающихся разностороннему, подлинно симфоническому развитию.

Композитор, к тому времени народный артист БССР, и участники спектакля были удостоены Государственной премии... Наступают пятидесятые годы. Маститый музыкант, увенчанный званиями и наградами (в 1955 году грудь его украшается орденом Ленина), мог бы успокоиться, сбавить темпы творческой работы, немного отдохнуть. Но как отдыхать, когда ухо и сердце чутки к бурно идущей вперед жизни, когда каждый день, каждый час приносит вести о героических трудовых победах советских людей?! И В. Золотарев продолжает работу. Он сочиняет Седьмую симфонию, произведения для оркестра народных инструментов, пересматривает, редактирует, улучшает уже написанное, создает новый вариант оперы «Декабристы», получившей теперь название «Кондратий Рылеев», дописывает к ней увертюру («Поэт и царь») 1. Одновременно в печати появляется

_________

1 Первое исполнение «Рылеева» состоялось в 1957 году силами Ансамбля советской оперы ВТО (дирижер — А. Пазовский, режиссер — В. Чуков).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149