в токийских консерваториях они несколько отличны друг от друга: ведь в стране иет единого координирующего учебную работу центра.

В государственной консерватории все преподаватели — японцы, воспитанники этой же консерватории; лишь теоретик — профессор из Мюнхена. В частных консерваториях среди профессоров можно найти преподавателей разных направлений и школ, окончивших музыкальные вузы в Европе.

Наибольшее число учащихся — 1 700 человек — в государственной консерватории, где плата за обучение несколько ниже, чем в частных: 60 000 иен в год; в других вузах плата в полтора-два раза выше. Это огромные суммы. А ведь при вступительных экзаменах необходимо внести еще особую плату; в случае провала деньги не возвращаются. Требования к вступающим очень высоки. Вокалисты, например, должны исполнить десять произведений: пять — немецких классиков и пять — итальянских; разумеется, на языке оригинала. Программа вступительных испытаний ежегодно меняется, что опять-таки создает дополнительные трудности для экзаменующихся. Число стипендиатов весьма ограниченно, а общежитий для учащихся нет и вовсе.

Удивило меня также то, что консерватории не имеют концертмейстеров: студент может, конечно, приглашать концертмейстера, но за особую плату. Правда, это вынуждает учащихся самим больше уделять внимания игре на фортепиано. Иногда студенты сами вызываются помогать друг другу в классной работе. Но это сложно: ведь три четверти учащихся работают, чтобы иметь возможность заплатить за обучение и при этом как-то существовать.

Будучи в консерваториях, я поинтересовался: какая работа ожидает выпускников. «В основном должность педагога пения в общеобразовательных школах. Даже пианисты охотно берутся за эту работу», — ответили мне. И тут я узнал, что в стране со стомиллионным населением, из которого почти половина проживает в городах, нет ни одного существующего на государственные средства театра, симфонического оркестра; что при всей любви к хоровому пению в Японии только один профессиональный хор; что все музыкальные, театральные ансамбли находятся в частных руках, зависят от вкусов и воли меценатов, в роли которых чаще всего выступают радио- и телекомпании, фабриканты грампластинок и радиоприемников.

Профессора консерваторий рассказали нам, что некоторые храбрецы пытаются, окончив вуз, создавать свои небольшие музыкальные коллективы; но на приобретение инструментов, костюмов, нот и другого реквизита, на оплату концертного помещения, зала для репетиций, на рекламу и программы нужно много денег. Поэтому чаще всего такие попытки кончаются неудачей. Немногим выпускникам удается встать во главе кружков любителей пения; за эту работу, к которой в Японии относятся с большой любовью и уважением, обычно предпочитают браться сами профессора.

Мои собеседники поинтересовались судьбой наших выпускников. «Распределение на работу у нас происходит примерно в феврале — марте месяце», — начал я. Уже одна эта фраза вызвала восторг и недоумение: «Как, еще в стенах консерватории студенты уверены, что им не угрожают бесплодные поиски заработка? Знают, что будут обеспечены работой?» — «Разумеется», — ответил я и, признаюсь, умолчал, что, получив путевку на работу в республиканские музыкальные театры, областные филармонии, оркестры, в специальные средние и высшие музыкальные учебные заведения, наши выпускники иной раз еще и покапризничают...

Но вернемся в японские консерватории. Здесь, как и повсюду, мы ощутили большую тягу к русской музыке. Кстати, в японских учебных программах отводится изрядное место нашей классике. Каждый раз в любой из консерваторий до меня доносились то трели алябьевского «Соловья», то старательно выпеваемые по-русски слова «Куда, куда, куда вы удалились»...

Мне удалось познакомиться поближе с несколькими студентами и аспирантами. Это были юноши, вынужденные работать и в учебную пору. Их было одиннадцать человек — образованных, умных, скромных ребят. С радостью взялись они при нашем хоре за обязанности простых рабочих: помогали в перевозке реквизита, в оборудовании сцены. «Нам здорово повезло! — говорили одни. — Помогая хору, мы зарабатываем на жизнь и, как говорят у вас, “без отрыва от производства” проходим высшую школу русского хорового искусства»; «Да и не только музыке мы учимся у вас, — говорил другой. — Я, например, аспирант русского факультета Токийского университета. Тема моей диссертации — “Творчество Маяковского”, а заветное желание — попасть в Ленинскую библиотеку, познакомиться с материалами, которых нет у нас. Работа с вами позволяет ближе узнать народ, давший миру такого поэта, совершенствоваться в языке, на котором говорят люди, строящие новую жизнь».

Молодежь мечтает поучиться в Москве. Однажды в гостинице меня разыскал студент консерватории:

— После Токио я хочу заниматься в вашем вузе, в Москве. Разрешите мне спеть вам!

— Но где, как и что? Здесь нет ни инструмента, ни концертмейстера.

— Прямо сейчас, — просил он. — Здесь. На русском языке. Буду петь арию Сусанина и «Степью иду я унылой» Гречанинова. А спою так, без рояля.

И спел отлично в интонационном, ритмическом отношении, с тонким артистизмом. Признаться, я был поражен.

— Я, как и все, учу их сам до тех пор, пока не смогу спеть совершенно точно и без рояля, — ответил мой новый знакомый. — Иначе маэстро не станет работать со мной. Ведь занятия у нас очень коротки, всего 30 минут, и только дважды в неделю.

В заключение мне хочется рассказать о последнем концерте, состоявшемся в самом большом, спортивном, зале столицы. 12 тысяч человек заполнили все его ряды и ступени. Во время пения тишина, потом буря оваций. «На бис» пришлось петь почти целое отделение — 15–18 произведений! Должен признаться, что еще никогда не бывало, чтобы нашему академическому хору подпевал зрительный зал; говорят, что не бывало такого и с японцами, сдержанными в проявлении чувств. А тут вдруг многотысячный зал запел вместе с хором «Катюшу», затем «Подмосковные вечера», японские народные песни. Слушатели нехотели расходиться. А когда артисты уже покинули сцену, свет рампы погас и я подписал уже несметное количество автографов, мы услышали, мощное пение «Интернационала». Его пели наши слушатели. Это трудно забыть и сейчас...

Девушка по имени Токумота, студентка женского колледжа, написала нам: «Меня поразили гармония, красота русских песен, ставших близкими, понятными; в них сияние солнца, земная грусть и радость».

54-летний рабочий, Табикава, из Саппоро, слушавший нас только по радио, пишет: «К сожалению, я не могу слушать вас в концертном зале: у меня нет работы. Но в вашем государстве нет различия на бедных и богатых. Желаю вам успехов в дальнейшем. Очень хотел бы переписываться с друзьями из Москвы». Таких писем в узких длинных конвертах было очень много...

Газета «Асахи» под заголовком «Песни, проникающие в душу» писала: «Нынешний концерт-

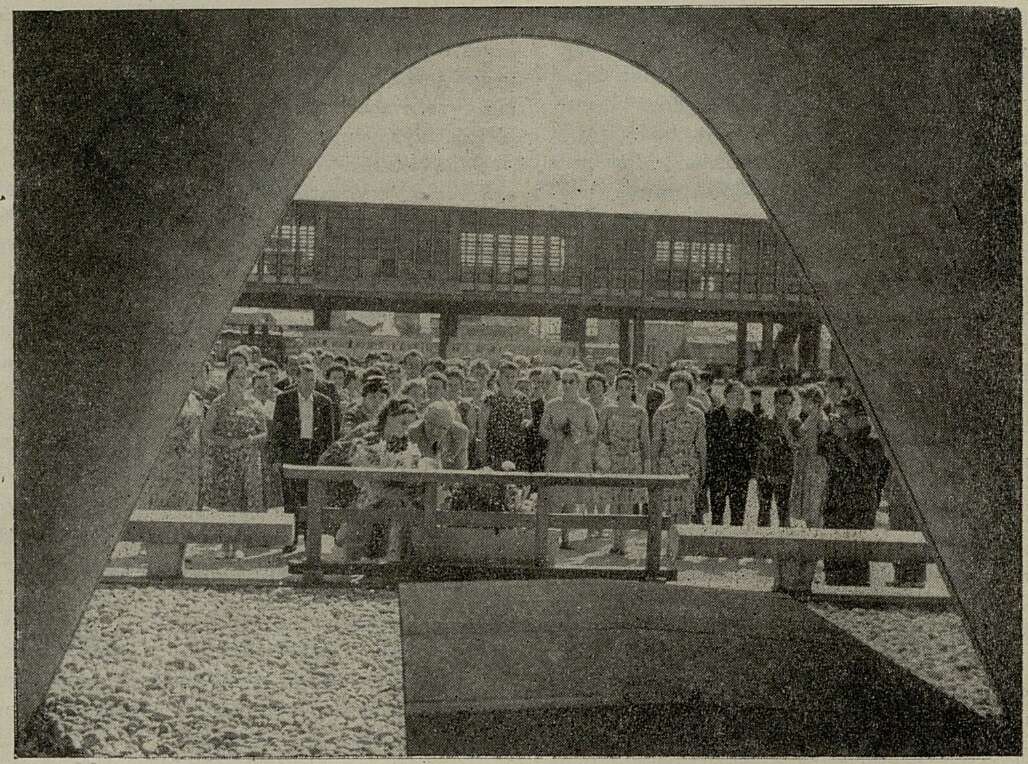

Участники нашего хора возлагают венок у подножия памятника жертвам Хиросимы

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149