что они находятся вне законов эстетики. Наоборот, эксперимент как элемент поиска, элемент творческого процесса воплощается не в самом себе, но в произведении, созданию которого он служит. Он не образует автономной, самодовлеющей ценности, а лишь обогащает художественное целое, которое, заключая в себе новые элементы, тем более может и должно явиться предметом дискуссии. Это касается не только булькания «water music» и разрушенных роялей и зеркал, но и понятия эксперимента вообще. (При случае я хотел бы заверить Почея, что ни нидерландцы, ни вирджиналисты, на которых он ссылается, ни вообще кто-либо из великих мастеров минувших столетий, не были экспериментаторами в том смысле, в каком сегодня повсеместно употребляется это слово. Они были новаторами, а это ни в коем случае не одно и то же!)

И второе: следовало бы более точно разграничить две совсем разные области — музыкальное искусство и мир неорганизованных звуков. Ибо невозможно вести сколько-нибудь серьезную дискуссию, пребывая в условиях хаоса и крайнего индетерминизма.

Высказывания Кейджа о сущности музыки, поддерживаемые Почеем, вызывают у меня некоторые ассоциации со средневековой «гармонией сфер», причем единственную существенную разницу составляет тот факт, что для Кейджа этой «вечной музыкой» является, к примеру, уличный шум. Недоразумение заключается попросту в неверной номенклатуре. Отголоски уличного движения не есть музыка, хотя они акустически несомненно принадлежат к категории звуковых явлений, точно так же, как не имеет никакого отношения к изобразительному искусству, скажем, явно «зримые» и наглядные белые шашки пешеходных дорожек на мостовой. Конечно, я охотно допускаю, что воображение артиста может вдохновляться и по-своему переосмыслять алеаторический комплекс всевозможных скрежетов, шорохов, стуков и т. п. Однако задачей истинного творца всегда является не индукция, а селекция, не хаотическое смешение элементов, а их осмысленный отбор. Музыку нельзя слушать так же, как слушают голоса природы или уличного движения; по-разному смотрят на скульптуру и на горный хребет. По Кейджу, искусство — это материя вообще (субстанция), материя же — искусство. Отсюда отождествление с музыкой всего, что воспринимается слухом. Но не всякий комплекс акустических явлений есть музыка. Кажется, что все эти с детской непосредственностью провоцируемые скрежеты бутылки по зеркалу, бульканье воды в тазу, поиск электроакустических установок попросту пытаются ликвидировать различие между материальностью окружающих нас явлений и специфическими средствами музыкального искусства. Но для доказательства этой истины, право же, не стоило возводить столь громоздких и запутанных теоретических построений, как это делает Почей.

Критерием истинного искусства, разграничивающим его с «материей вообще», является форма. Любое произведение искусства независимо от своего внутреннего содержания представляет собой определенную законченную во времени или пространстве конструкцию; любое имеет начало и конец, и этим, среди прочего, отличается от бесконечной и безграничной материальной субстанции.

Конечно, можно построить немало эффектных спекуляций на тему «вечного», «бесконечного» искусства. Можно написать немало красивых фраз о «свободном искусстве». Почей, например, тоскует по музыке, которая «освобождена от тяжести прошлого и лишена страха перед будущим». Красивая метафора, однако мне она напоминает беззаботное счастье, которое должен испытывать... покойник: он тоже свободен от тяжести прошлого и не дрожит перед будущим. Я же, напротив, опасаюсь, как бы эта гипотетическая «вечная, бессмертная, вездесущая музыка» не превратила нашу действительную музыкальную жизнь в некий мрачный Некрополь.

Другими непременными критериями искусства наряду с формой являются критерии эстетические. Разумеется, эти эстетические критерии могут быть весьма дифференцированы, но случайное пользование любой произвольной эстетической концепцией безусловно равносильно отсутствию какой бы то ни было. А ведь без этого фактора, так же как и без формы, не может быть и речи ни о каком произведении искусства.

Итак, не музыка находится «за пределами добра и зла», а те звуковые эксперименты, которые не контролируются интеллектом композитора, а отданы на волю случая. Конечно, нет большого преступления в том, чтобы в силу того или иного случайного импульса выпить стакан воды или даже в знак неосознанного протеста пнуть ногой контрабас. Но... не станем пытаться повернуть историю вспять. Будем сочинять, но не экспериментировать; будем творцами, а не индукторами; будем слушать музыку, вместо того чтобы участвовать в «осуществлении творческого процесса»...

Переводы с польского Г. Блейза

Австрия

Е. Грошева

ГОРОД ЖИВЫХ ТРАДИЦИЙ

II

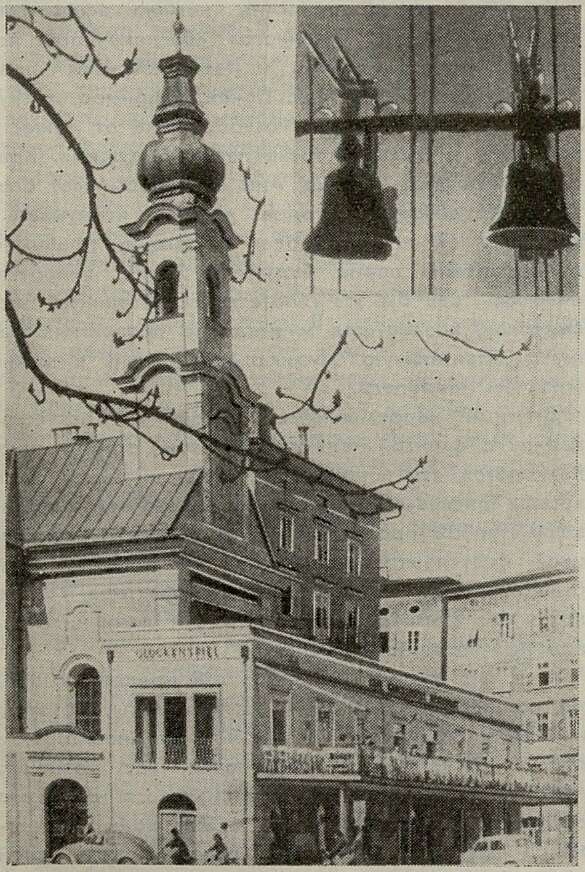

Зальцбург «Глокеншпиль»

В дни, когда этот номер выйдет в свет, будет уже в разгаре Зальцбургский фестиваль. На этот раз традиционный праздник музыки на родине Моцарта во многом проходит под знаком русского искусства. На страницах журнала уже сообщалось, что центральная постановка фестиваля, открывающая его, — «Борис Годунов» Мусоргского, который будет показан шесть раз, то есть более, чем какое-либо другое произведение, включенное в программу празднества. Режиссер и дирижер спектакля — Герберт фон Караян. Опера идет на русском языке. Все это придает постановке особый интерес и занимает умы многих австрийских любителей музыки.

Уже в феврале была ощутима деятельная подготовка этого события. Осматривая новое здание Фестшпильхауза, вмещающее около двух с половиной тысяч зрителей, я вдруг на сцене буквально наткнулась на зеленоватую, словно обросшую мхом стену кельи Пимена с крохотным решетчатым оконцем и блещущий золотом иконостас с ликами святых. Мне рассказали, что художники и мастерские театра готовят для «Годунова» восемьсот костюмов, что численность хористов будет доведена до двухсот человек (для чего хор Венской оперы объединится с хором загребской сцены), что Караян внимательно изучает материалы, так или иначе связанные с драмой Мусоргского, вплоть до известного советского фильма с участием А. Пирогова, И. Козловского, Г. Нэлеппа, Н. Ханаева. Н. Гяуров стал готовиться к роли Бориса почти за год, еще будучи в Москве, партию Самозванца будет петь Д. Узунов, Юродивого — А. Масленников... Вряд ли можно сомневаться в том, что идея постановки «Бориса Годунова» в Зальцбурге родилась у Караяна после того, как он увидел оперу в Москве во время гастролей «Ла Скала», и дирижер стал готовиться к ее воспроизведению со свойственной ему обстоятельностью. Те, кто слышал «караяновскую» «Богему», особенно поймут волнение многих и многих любителей оперы, в том числе австрийцев, в ожидании новой, столь грандиозной работы.

Интерес к шедевру русской оперной классики, бесспорно, обостряется еще тем, что Австрия вновь увидит за пультом Караяна. Прошло уже больше года, как Караян покинул Венскую оперу, разойдясь в своих позициях с ее руководителями, а страсти по этому поводу все еще бушуют. Венцы, вплоть до крупных деятелей министерств культуры и просвещения, не могут простить дирекции театра, что она рассталась с крупнейшим оперным дирижером современности. В этом, как я поняла, помимо любви и уважения к Караяну как замечательному художнику, играет роль и опасение, что без него Венская опера утратит свой мировой престиж. Ведь известно, что, пока с нею был связан Караян, Вена являлась своего рода Меккой, куда стекались любители

_________

Окончание. Начало см. № 7, 1965.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159