на в этом смысле углубленно-сосредоточенная третья часть симфонии. Сочетание диатоники, в которой чувствуется иногда влияние лирики композиторов русской школы XIX века (в особенности Бородина), с экспрессивными хроматическими интонациями, с характерными оборотами армянской музыки создает сложный психологический образ.

Но драматический центр произведения — напряженные, импульсивные образы действия (главная партия первой части, весь финал). И, к сожалению, эта новая для автора образная сфера пока что не освоена полностью. Порой не находит еще композитор достаточно ярких и индивидуальных средств для драматических эпизодов. В них особенно заметно влияние музыки Д. Шостаковича. Не хватает иногда и соответствующего характеру тем размаха и глубины в разработках. Заметно снижает силу воздействия замысла и драматургический план первой и четвертой частей, концентрирующих остро конфликтные образы. В первой части из-за ясно выступающей традиционной схемы построения. Четвертой части мешает излишняя калейдоскопичность развития тематического материала. Эти дефекты драматургии были еще более ощутимы при исполнении симфонии, может быть, из-за некоторой прямолинейности трактовки ее дирижером.

Но поиски Худояна в сфере расширения образного содержания музыки продолжаются. Думается, что композитор найдет еще свои слова для выражения новых, волнующих его тем.

Ю. Евдокимова

Кино

Евг. Иванова

ФИЛЬМ О БАЛЕРИНЕ

Быстро бегут титры. Сценарий В. Комиссаржевского... Режиссер — В. Катанян... Оператор — А. Хавчин...

Звучит мелодия Сен-Санса. Высвечивается знакомая фигура Плисецкой — Лебедя...

А вот как бы заставка: балерина выходит на аплодисменты... Дальше — четырнадцатилетняя Майя Плисецкая на уроке классического танца в Московском хореографическом училище — уникальные съемки, сохранившиеся с 1939 года.

Ежедневные занятия в классах Плисецкой — уже известной балерины. Одиллия — одна из ее коронных ролей. Репетиция «Спящей красавицы». Аврора... Лауренсия... Царь-девица...

Рассказ о лучших партиях балерины перемежается картинами ее повседневного творческого труда, неустанных поисков воплощения пластических образов.

Как же построена эта кинематографическая монография и что раскрывает она в искусстве балерины?

Если сказать коротко — индивидуальность Плисецкой, особенности ее дарования, целеустремленность в совершенствовании мастерства и даже черты ее характера. Те, кто знаком с Плисецкой, знают, что остроумие, непосредственность, озорство, проявляющиеся в характерах многих ее героинь, в большой степени присущи ей самой.

Как же сделать так, чтобы это нашло отражение в фильме, но не стало нарочитым, специально срежиссированным? Может быть, авторы картины стремились передать это опосредствованно, попытавшись посмотреть на многие кадры фильма глазами самой балерины?

Не знаем, так ли это было, но результат близок к этому.

Темпераментная, непосредственная нота живет в этом фильме. Она звучит и тогда, когда во весь экран показаны детские башмаки с протертыми носками, а за кадром голос диктора произносит с шутливой важностью: «Как видите, она и в два с половиной года предпочитала ходить на пуантах». И тогда, когда на репетиции «Спящей красавицы» Плисецкая, отирая с лица капли пота, в сотый раз повторяет пробежку Авроры и не перестает шутить. Чаще же всего в самих ролях. Авторам фильма дороги эти моменты, и они слегка акцентируют лукавство и шаловливость Царь-девицы, как бы невзначай сбивающей корону с головы кокетничающего с ней старого царя, и озорную (именно озорную) игру Джульетты-девочки с кормилицей, и жизнерадостный задор Китри.

Мы знаем много фильмов, посвященных советскому балету. Они по-разному снимались, преследовали разные цели. Были в них хорошие эпизоды,

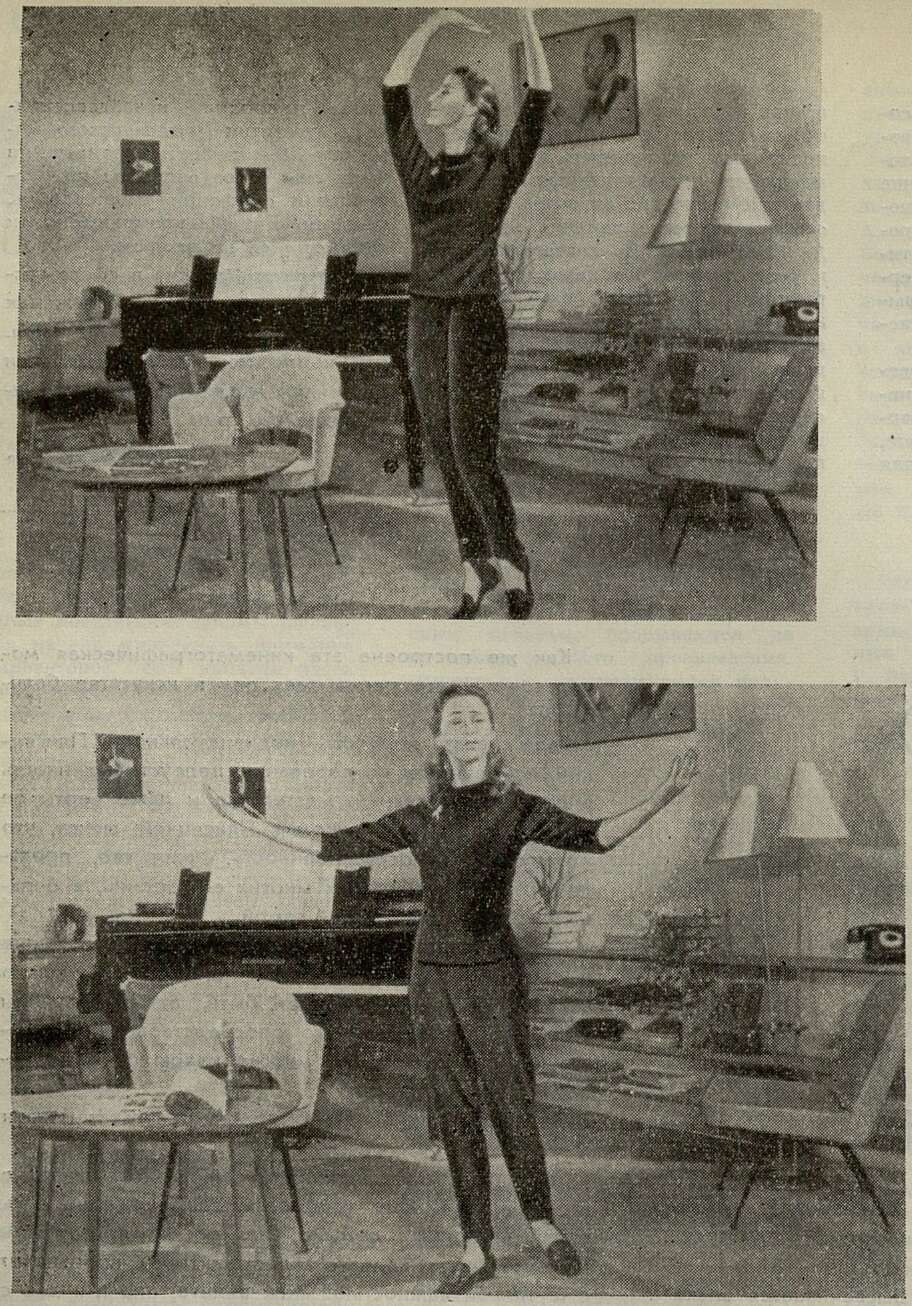

«Руки могут выражать все... и характер и эпоху...»

интересно снятые сцены. Но, как правило, киноленты оказывались гораздо бледнее своих прототипов. Из них уходило главное — поэзия, а вместе с ней и характеры. На первом плане оказывался не герой, а антураж: колоннады, огромные сады и павильоны, лестницы с сотней ступенек, столы, величина которых говорила только о том, что в действительности таких не бывает...

В фильме «Майя Плисецкая» ничего этого нет. Его авторы пошли совсем иным и безусловно более плодотворным путем. Ничего не добавляя от себя и даже не ставя специально ни одной хореографической сцены (все съемки происходили непосредственно на рабочих репетициях и спектаклях Большого театра), они просто максимально используют возможности и преимущества кино: крупный план, монтаж и многое другое. И что же?

О блестящем мастерстве балерины, о классических пропорциях ее тела и о красоте линий говорилось так много, что, кажется, уже невозможно отыскать новые определения. В сценарии они как раз найдены. Но даже самое точное описание не в силах раскрыть зрителям то, что раскроют кадры замедленного движения.

Этим приемом засняты занятия Плисецкой в танцклассе — обычный каждодневный экзерсис ба-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159