чанию (особенно вторую часть), темпераментно, но хотелось более цельных и крупных линий в развитии, более мужественных и героических образов. Сантоликуидо порой подменяла волевое начало напором темпа, особенно в финале.

Впервые мы услышали «Симфонию ариозо и токкату» Казеллы. Но музыкальные мысли, заключенные в этом сочинении, показались бедными и малоинтересными. После старинных итальянцев наивысшим достижением пианистки в этом концерте явились три пьесы из цикла «Зеркала» Равеля.

Очень хорошо и поэтично была сыграна «Долина звонов», наполненная мягкой грустью. Таинственно звучали «Печальные птицы» — потомки «Вещей птицы» из «Лесных сцен» Шумана. Те же загадочные, словно «стеклянные», фигурации в верхнем регистре, тот же «колдовской налет»... Сантоликуидо нашла чудесное, образное звучание pianissimo для пьесы «Лодка в океане». «Малагуэнью» и «Астурию» Альбениса она исполнила свободно, изящно, но в памяти все же остались равелевские шедевры...

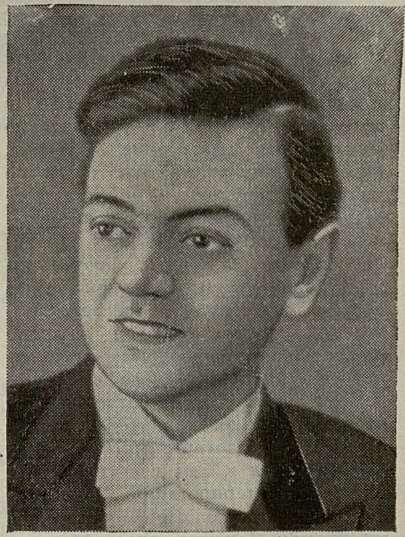

ФИЛИПП АНТРЕМОН

Его искусство пронизано любовью к жизни, к ее светлым сторонам. Есть у Антремона артистическое обаяние, способность увлекать слушателей, превосходная культура звука, благородный вкус. В Сонате соч. 101 Бетховена все эти качества проявились в полной мере. Пианист хорошо владеет «свободой во времени», нигде не нарушая естественного течения фразы. Проникновенно звучали у него первая и третья части сонаты. В Vivace alla Marcia он нашел радостный, волевой ритм, энергию и в то же время полетность, присущие характеру этого марша. Убедительна была и трактовка финала. Правда, развитию фуги иногда недоставало полнокровности, объемности звучания, но в целом в сонате чувствовалось собственное, очень «заинтересованное» прочтение авторского замысла.

В произведениях Шопена у Антремона зачастую отсутствовала пластичность, естественность дыхания. Так, в Третьей балладе в конце вступления пианист исполнял пассажи шестнадцатых (после трелей) почти вдвое скорее, чем у автора, искажая мелодическую линию. Кое-что звучало недостаточно драматично из-за суетливого темпа. Именно этот «неудобный», «чужой» темп мешал найти по-настоящему глубокую и сочную звучность. Да и кульминации всей баллады недоставало единства дыхания, пластики фразы. Мешали ненужные оттяжки и ускорения, преувеличенные rubato. Но в балладе было и много хорошего, по-настоящему поэтического. Главная тема звучала одухотворенно, вся лирическая сторона убеждала. Чудесный «звуковой аромат» был и в ре бемоль-мажорном Ноктюрне. А вот Третье скерцо трактовано несколько поверхностно. В нем не хватало «внутренних событий».

Пианист играл драматические эпизоды и коду активно, но несколько внешне. И эффектность пассажей в коде не заменила подлинного, эмоционального напряжения. В хоральных эпизодах было превосходное piano. Но когда хорал звучал forte, каждый нисходящий пассаж заканчивался резким sforzando, что противоречило смыслу всей фразы. Ведь эти прозрачные, ажурные арабески возникают как бы на фоне звучания аккорда, заканчивающего очередную фразу хорала. Поэтому даже на forte они только сопровождают хорал, а не являются самостоятельными бравурными пассажами с эффектным акцентом на последней ноте. Столь же неоправданным, несвойственным духу шопеновской музыки показалось удвоение басов (на октаву вниз). Шопен никогда не наряжал свою музыку в пышные одежды, и вряд ли стоит нарушать эту «экономию средств».

Настоящим художником проявил себя Антремон, играя пьесы Дебюсси и Равеля. В «Образах» Дебюсси («Отражение в воде», «Посвящение Рамо», «Движение») он покорил не только звуковым мастерством, разнообразием красок, но и теплотой, искренностью, эмоциональной яркостью. Интересно был сыгран «Остров радости»: остро, порой графично, но вместе с тем очень выразительно, легко. В кульминации совершенно отсутствовала грузность forte — все словно пронизано воздухом и светом! Нежно звучал рояль в «Паване» Равеля. Великолепно, захватывающе исполнил пианист «Альбораду». Здесь слышались кастаньеты, тамбурин и гитара, огненный танец и страстный речитатив, реплики в интермедиях...

Среди пьес, сыгранных «на бис», отметим до-мажорную Сонату Скарлатти, засверкавшую свежими красками. Одно из ценнейших качеств в исполнительском искусстве — способность заново открывать всем известную музыку. Антремон обладает этим даром.

НИКОЛЬ АНРИО-ШВЕЙЦЕР

Concerto grosso фа мажор Вивальди и Сонату до мажор Моцарта пианистка сыграла очень законченно и по-своему убедительно; главным в передаче было индивидуальное прочтение музыки, живой, теплый звук, полное отсутствие штампов. Однако ее интер-

претация шопеновских произведений вызывает серьезные возражения. Здесь исполнительская свобода сплошь и рядом оборачивалась произволом. В Фантазии Шопена артистка стремилась к контрастности образов, но это привело ее к неуместной театрализации (порой почти вульгарной!). Соотношение темпов было настолько случайным, а дыхание фразы судорожным, что в целом вся трактовка оказалась глубоко чуждой шопеновскому стилю. Типичный пример такого рода искажений — остановки в плавном течении аккомпанемента в до диез-минорном Ноктюрне. Они сопровождали буквально каждую ноту мелодии, превращая струящийся, как волны, аккомпанемент в нечто статичное, «запинающееся на каждом слове». Неприятную изломанность rubato в этом ноктюрне не искупало даже тончайшее pianissimo в звучании мелодии. В четырех этюдах Шопена талантливое и поэтичное так же обидно сочеталось с преувеличенным и дисгармоничным. В обоих до-минорных этюдах (соч. 10 и 25) удивило форсированное forte и какой-то надрыв. В то же время очаровательно прозвучал Этюд ля бемоль мажор соч. 25, выразителен, как грустный рассказ, был фа-минорный (посмертный) Этюд.

Второе отделение концерта Анрио-Швейцер посвятила Равелю. В Сонатине все было полно поэзии — и хрупкая лирика первой части, и зачарованное звучание менуэта, подобного ожившей старинной миниатюре, наконец, призывный финал с его щемящим предчувствием счастья, с взволнованно-трепетными трелями. Пианистка не боится педальных напластований. Ее смелое владение педалью во многом по-новому раскрывает возможности рояля, его звуковых красок. Разумеется, такая педализация доступна только при очень большом мастерстве, при умении слышать одновременно различные звуковые перспективы. С тонким проникновением в поэтические образы Равеля исполнила Анрио-Швейцер «Печальные птицы» и «Альбораду». В интерпретации «Альборады» было много импровизационного. Пьеса как бы утратила свою реальную, жанровую окраску, преобладало стремление к колористическим находкам.

Представители зарубежных пианистических школ — двое французов и итальянка — продемонстрировали высокое мастерство исполнения произведений Дебюсси и Равеля. Это не удивительно. Хотелось бы подчеркнуть другое: несмотря на совершенно различные творческие индивидуальности, и Антремон и Анрио-Швейцер были для нас наименее убедительны в интерпретации Шопена. Быть может, это своего рода «эпигонство» в отношении исполнительских традиций Альфреда Корто?

Крупнейший художник, замечательный истолкователь Шопена, Корто принадлежал как раз к той категории глубоко субъективных музыкантов, подражание которым особенно опасно, ибо зачастую приводит к разрыву с авторским текстом. Нельзя воспринимать Шопена «через Корто». Такое «преломление» недопустимо еще и потому, что следы влияния Корто при всем его эстетическом значении могут легко обратиться в штампы. И именно таким штампом стало, в частности, произвольное отношение к авторскому времени, характерное для Антремона и Анрио-Швейцер.

Вера Горностаева

Поет А. Масленников

Первый концерт солиста Большого театра в Москве состоялся почти три года назад. За это время из молодого певца вырос интересный мастер.

В концерте, посвященном 125-летию со дня рождения Чайковского, он пел хорошо знакомые романсы «Погоди», «В эту лунную ночь», «То было раннею весной», «Средь шумного бала» и другие. Но в исполнении возникли тонкие нюансы и светотени, которые открыли в известных сочинениях нечто новое.

Три основных образа главенствуют у Масленникова в избранных им романсах — природа, ликующая нежность и драма несбывшихся надежд. Между ними часто существует тесная связь. Боль порой преодолевается упоением, красотой. И тогда драматический взрыв настигает героя словно бы в пути. Так в романсе «Отчего?», в котором, казалось бы, запечатлено мучительное настроение человека, которому под влиянием тоски об ушедшем счастье все вокруг представляется печальным и поникшим, певец внезапно вскрывает душевное борение. В первых фразах романса едва уловимый акцент не на вопросе «Отчего?», а на заключительной группе слов, в которую почти неизменно попадает описание нетленности прекрасного в природе, создает ощущение более сильного, чем обычно, характера.

Сама же неотвратимость вопроса «Отчего я и сам все грустней?» в данной интерпретации лишь подчеркивает психологическую глубину драмы. Конечно, здесь Масленникову очень помогает чувство музыкального пейзажа. Умение создавать через окраску звука, подачу слова живую зарисовку-картину позволяет ему как бы «столкнуть» гармонию природы с трудными и противоречивыми переживаниями человека. Но в романсах типа «То было раннею весной» голос певца напоминает акварель, в светлых тонах которой слито воедино весеннее цветение земли и трепетность пробуждающегося чувства.

Совершенно особый звуковой колорит нашел певец для серенады «О дитя». Нежно-звонкий тембр окрашивает все фразы этой ласково-веселой колыбельной, младшей сестры восторженного «Дон Жуана». Свобода интонирования дала певцу возможность, не нарушая ритма фразы в целом, «расширить» звучание отдельных слогов. И такие слова, как «пропою»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159