«Моцартеум»

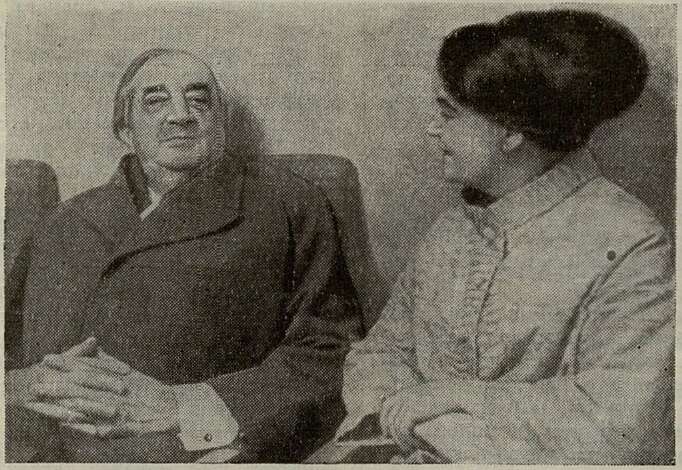

Дирижер Бернгард Паумгартнер и солистка Ингрид Хёблер

Слушая игру Зальцбургского оркестра «Моцартеум», не хочется говорить об ансамблевой слаженности, отмечать отточенность штрихов, безупречность интонации. Здесь мастерство столь велико, что его перестаешь ощущать: кажется, перед нами не оркестровый коллектив, а многотембровый, многоголосный инструмент.

Вряд ли приехавшие к нам австрийские музыканты стремятся к возрождению звуковых образов прошлого. Сила, убедительность их интерпретаций заключена в том, что стилевые особенности моцартовской эпохи овеяны живым дыханием нашего «сегодня». И во всем этом проявлен высокий вкус, чувство пропорций. В исполнительской манере совершенно отсутствует риторика, тенденция к преувеличенности эмоций. Все строго до самоограничения, правдиво, жизненно. Темпы, динамика, краски подчинены непрерывности развития мысли, ее классической чистоте, совершенству формы. Игра оркестра привлекает не только логикой развития повествования, но и живостью прочтения, владением тем «чуть-чуть», которое в конечном счете определяет подлинную индивидуальность исполнения. Как проникновенно и своеобычно сыграл оркестр Andante из ля-мажорной Симфонии (№ 29), как просто и вместе с тем значительно звучало Росо adagiо из до-мажорной (№ 36, «Линцская»)!

И в этом огромная заслуга Бернгарда Паумгартнера — дирижера, музыковеда и композитора, вот уже около сорока лет руководящего оркестром. Кажется, что искусство Паумгартнера — не в умении подчинить себе, заставить выполнять свои намерения, а в слиянии с творческой волей коллектива. Дирижер и оркестр — гармоничное, неразрывное целое. Каждый жест Паумгартнера, каждое его обращение к музыкантам, сдержанное и лаконичное, рождает у слушателя ощущение единого дыхания.

...Ре-мажорная Симфония (№ 35, «Хаффнер»). Как опытный гид, «Моцартеум» ввел нас в мир ее прекрасных образов, неожиданно возникающих настроений, светлой лирики.

Одна из самых сильных сторон «Моцартеума» — чувство темпа, без малейшей стилизации отвечающего особенностям музыкальной речи, всегда подчиненного «архитектурному чертежу» произведения. То он стремительно-праздничный — в финале «Линцской» симфонии, то чуть церемонный — в менуэте Симфонии № 29. Избранные оркестром темпы, оттеняя «игру деталей», столь чарующую в музыке XVIII века, в то же время сберегают ее от всего случайного, мелкого, чуждого стилю Моцарта.

Чудесны, полны глубокого значения паузы, цезуры. Драматургически точно рассчитанные, они выразительно подчеркивают недосказанность музыкальной мысли, готовят ее дальнейшее развитие.

И все же кульминацией обеих программ «Моцартеума» были выступления Ингрид Хёблер, сыгравшей два фортепианных концерта Моцарта (№ 17, соль-мажорный, и № 27, си бемоль-мажорный). Для каждого артистка нашла свои краски, свои приемы выразительности. Но главным было глубоко человечное и естественное интонирование бессмертных моцартовских творений. У Хёблер очень поэтичное дарование. В ее тембровой палитре первое место отдано приглушенно пастельным тонам, бархатно-мягкой звучности. Тактично раскрыла Хёблер импровизационное начало в музыке концертов. Каждый звук, каждая фраза словно рождаются здесь же, в зале, вызванные к жизни чутким внутренним слухом пианистки. Хёблер нашла какой-то особенный, очень верный для моцартовской музыки доверительный тон общения со слушателями.

Т. Гайдамович

Генрик Шеринг

Основу московских программ Шеринга, как обычно у этого артиста, составили Бах, Бетховен, Брамс. Классические сочинения в интерпретации мексиканского скрипача воспринимаются как точно рассчитанные и мастерски возведенные архитектурные конструкции. Монументальность идет у Шеринга от обостренного ощущения структуры, всех внутренних связей произведения. В его игре есть артистическая импульсивность и одновременно редкостная продуманность и уравновешенность, лаконичность выражения, в этом отношении особенно показательны его трактовки Концерта Брамса, Крейцеровой сонаты Бетховена и сочинений Баха для скрипки соло.

В концерте Брамса Шеринг поражает энергией, романтической страстностью, порывом. Скрипач соревнуется с оркестром в мощно-

cти звучания, тембровом богатстве. Он создает впечатление грандиозности, избирая более медленный темп, используя постепенность развертывания «действия», непрерывное нагнетание вокруг одного темпового центра, отклоняясь от него лишь в моменты наиболее выразительные и подчеркивая тем самым их весомость. Он обостряет ритмический рисунок (например, в финале концерта Брамса), тщательно распределяет штрихи, оставляя наиболее яркие для кульминационных моментов, добиваясь наибольшей динамичности. Многообразное искусство атаки звука — излюбленное оружие Шеринга.

Скрипач всегда ищет контрасты не внутри части цикла, а между ними, придавая каждой свой особый характер. Эти черты творческого метода проявились и в ми-мажорном Концерте Баха, и в Концерте Бетховена. Однако форма выражения везде была оригинальна и подчинялась содержанию произведения. Страстный, внутренне собранный диалог скрипки с оркестром в концерте Баха раскрывал многоплановость музыкальной ткани, упругость и сосредоточенность баховской мысли. В концерте Бетховена, стремясь построить исполнение большими пластами, Шеринг связал единым динамическим планом несколько разнородных, на наш взгляд, эпизодов первой части, что не дало ему возможности оттенить значительность каждого из них (особенно это относится к соль-минорному).

В Крейцеровой сонате привлекало совершенство исполнительского замысла, рельефность формы. Сложнейшая музыка стала удивительно ясной и легкой для восприятия. Хорошо зная его законы, Шеринг всегда учитывает их в своей интерпретации. Поэтому для второй части сонаты он находит интересное и неожиданное решение: вариации — разработка одного лирического образа, и богатство его раскрывается постепенно.

Шеринг — один из лучших исполнителей сольных скрипичных сочинений Баха. В Сонате № 1 он строит целостную форму, сближая по характеру Adagio с Фугой, Сицилиану с Presto; так возникают два настроения, два контрастирующих образа, связанных интонационным единством.

В небольших пьесах (они иногда особенно трудны для постижения их характера и стиля) артист совершенен и в передаче экстатического подъема «Песни любви» Сука, и в передаче народной импровизационности «Румынских танцев» Бартока, виртуозной стихии «Лабиринта гармонии» Локателли и «Цапатеады» Сарасате, романтичности «Венгерских танцев» Брамса...

Шеринг придает большое значение чуткости и гибкости сопровождения, хорошему чувству «вертикали». Он дал высокую оценку искусству Государственного симфонического оркестра СССР и дирижера Е. Светланова, которые во многом помогли полноценному воплощению замыслов артиста, а также блестящему аккомпаниатору В. Петрушанскому, сумевшему в короткий срок «сыграться» с ним, проникнуться атмосферой его творчества.

В. Григорьев

Письма из городов

ЛЕНИНГРАД

Cначала о сочинениях советских композиторов. Их было в прошедшем сезоне много, пожалуй, больше, чем когда-либо. Оркестры филармонии сыграли около 80 крупных произведений (большинство по два раза) 48 авторов. Около половины из них — ленинградцы. Прозвучало почти все интересное, созданное ими в этой области творчества. Есть, правда, исключения: немногочисленные, но огорчительные. Например, исполненная полтора года назад на прослушивании, а затем по радио Первая симфония Б. Тищенко не была сыграна в открытом концерте. Довольно давно (правда, по вине хора) ждет «озвучивания» интереснейшая оратория С. Слонимского «Голос из хора» на стихи Блока. Знакомую москвичам ораторию В. Веселова «Сын земли» на стихи Брюсова автор еще не слыхал в своем родном городе. Были отменены две-три другие премьеры по вполне, впрочем, объективным причинам.

О некоторых ленинградских новинках журнал уже писал, в частности о симфонических «Песнях наших дней» А. Петрова и оратории Г. Белова «Ленинградская поэма». Упомянем и другие, наиболее примечательные опусы. Скрипичный концерт Б. Арапова (блистательно сыгранный М. Вайманом) — серьезная драматическая музыка, тонкая, отмеченная фантазией и мастерством партитура. Хотя скрипичная партия написана с размахом и главенствует в партитуре, концерт этот — подлинно оркестровое произведение.

Оратория В. Баснера «Весна. Песни. Волнения» написана на стихи Л. Мартынова, по характеру своему философичные, с глубоким подтекстом. Это затрудняет их музыкальную интерпретацию, причем ораториальный жанр кажется в данном случае наименее подходящим. Между тем композитор нашел в стихах повод для картинных звуковых решений (особенно запоминается образ ледохода и весеннего пробуждения сил в первой части), для интересных образно-декоративных сопоставлений (например, в эпизоде «Человек поет»). И произведение получилось радостное, целомудренное. В нем преобладают светлые настроения и краски, великолепен оркестровый колорит, но недостает контрастов.

Из новых камерных произведений заслуживают упоминания Фортепианный квинтет О. Евлахова, где напряженность драматического тона музыки соединяется с мудрой неторопливостью. Талантливые, заключающие в себе много нового вокальные циклы С. Слонимского — «Лирические строфы» (тексты Е. Рейна) и В. Гаврилина — «Песни» на стихи Гейне.

Отрадной особенностью прошедшего сезона был весьма разнообразный показ музыки советских республик. Этому в большой мере способствовал и приезд симфонических оркестров Латвийской ССР во главе с Э. Тонсом и Армянской ССР во главе с О. Дуряном. Oни привезли интересные новинки (у рижан их могло бы быть и больше), тепло встреченные аудиторией. Программой грузинской советской музыки дирижировал О. Димитриади, украинской — С. Турчак. Состоялись премьеры монументальной Четвертой симфонии Б. Лятошинского (это было вообще первое ее исполнение), Пассакалии Ю. Юзелюнаса (оба сочинения отлично провел Н. Рахлин), Концерта для оркестра С. Гаджибекова (дирижер — А. Стасевич).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159