лерины. Замедленный кадр коварен: в нем каждая линия, каждый поворот, элемент прыжка, движения как бы взяты под увеличительное стекло. И посмотрев в этот своеобразный «микроскоп», самый придирчивый зритель не найдет в них изъяна. Ни скульптор, точно ощущающий гармонию пропорций, ни балетмейстер, чутко улавливающий малейшую неточность движения...

В фильме звучат слова Белинского о том, что танец — это ожившая скульптура. Когда мы видим замедленно развертывающиеся движения Плисецкой, нам хочется сказать наоборот: скульптура — это на миг остановившийся танец, застывшее движение великолепного в своей выразительности человеческого тела.

И на память приходит восклицание Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Однако даже дьявольская сила Мефистофеля не смогла выполнить его пылкую просьбу. А мы сегодня пережили восторг от этого свершения. Конечно, остановили его техника съемки, находчивость режиссера и умение оператора. Но в том, что мгновенье оказалось прекрасным, «повинна» прежде всего сама Майя Плисецкая.

Одним из центральных эпизодов в рассказе о творчестве, о поиске, о богатствах танцевального языка стало интервью с Плисецкой. Она заснята дома в тренировочном костюме.

Отвечая на вопрос о выразительности рук, Плисецкая говорит: «...вообще-то в танце участвует все тело, и ноги, и корпус, и шея — словом все, ну, конечно, и руки... В то время, когда ноги строго держат классические позиции, то руки в это время могут выражать все: и национальность, и характер, и эпоху, и любое настроение...

Вот эти руки превращают классику “Конька-Горбунка” в русский танец... В Лауренсии в руках у

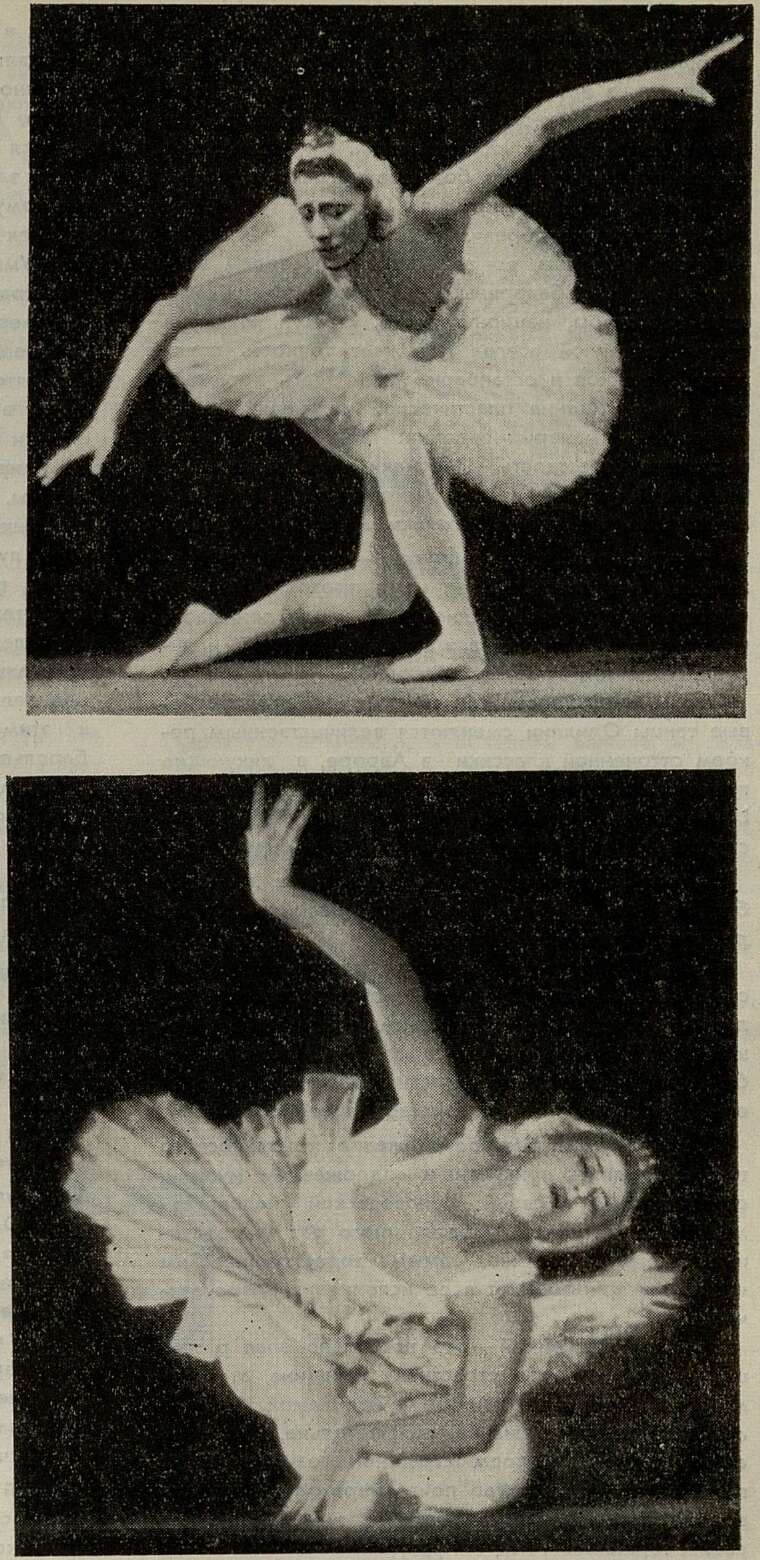

Одетта. «Лебединое озеро» Чайковского

меня воображаемые кастаньеты... Такие руки в “Лебедином озере” невозможны — это Испания, а вот это Индия, а вот это Персия, эти руки пришли из персидских миниатюр и стали главным мотивом в “Танце персидок” в “Хованщине”... В “Лебедином озере” это крылья, это большие крылья, трепещущие, какие угодно, но крылья...

Руки это всегда образ».

Крупным планом, во весь экран мы видим изумительные руки балерины, в пластике которых оживают характеры, национальности, страсти. И как в танце Плисецкой всегда поражает точность поворотов, прыжков и остановок, так и здесь поражает точность ощущения пластической интонации, индивидуальной «манеры» героини: восточная нега и беспечная страстность Персидки из «Хованщины», последний трепет жизни в Умирающем лебеде, холодноватая властность Хозяйки Медной горы...

«Всегда разная, всегда другая» — дважды подчеркивается в фильме. Перед нами проходит галерея сценических образов Плисецкой, и мы понимаем, что балерине подвластна и высокая трагедия, и лирика, и юмор, и горячая страстность.

Фильм смонтирован так, что темпераментные огневые танцы Одиллии сменяются величественным покоем отточенной классики в Авроре, а ликующие гран-жете Лауренсии — напевным русским плясом в Царь-девице; страстные изгибы тела Персидки — строгим, почти аскетичным танцем Раймонды.

В этой смене характеров раскрывается диапазон балерины, а в смене ритмов и пластики танцев рождается динамика фильма.

Отбирая для съемки эпизоды различных партий, сценарист и режиссер, естественно, останавливались на сценах самых выразительных и самых ярких. И когда они оказались рядом, то стало особенно очевидным, что выразительность Плисецкой еще и в подлинном мастерстве перевоплощения.

Балерина умеет каждое движение классического танца наполнить конкретным содержанием музыки, единственным в своей человеческой неповторимости характером. И образы, много раз воссозданные до нее, с тем же самым хореографическим «текстом» приобретают в ее исполнении новое звучание.

Одиллия Плисецкой — это не только злая разрушительная сила, это страстная женщина, жестоко мстящая за счастье, отнятое у нее самой. Она настолько эффектна, сильна, притягательна, настолько сама захвачена вихрем страстного зачаровывания принца, что притворство почти переходит в естество. Но Одиллия — дочь Ротбарта, и она упивается своим торжеством над Зигфридом.

Торжество Одиллии есть в музыке Чайковского, и балерина раскрывает его в блеске стремительных туров, в умопомрачительной точности остановок. Но ведь для того, чтобы вскружить голову принцу, достаточно было бы и половины. И кажется, что торжество ее где-то смыкается с трагедией. В ней видится что-то демоническое. Правда, пока она «сеет зло» с вдохновением. Но и ей, как лермонтовскому Демону, это когда-нибудь наскучит...

И как контраст Одиллии — глубокая лирика Одетты и Умирающего лебедя Сен-Санса.

Умирающий лебедь у Плисецкой — это борьба со смертью до последнего вздоха. Уже свинцовой неподвижностью скован корпус, но ноги еще стремятся помочь ему оторваться от земли, трепещут в порыве руки-крылья. Они все так же красивы и величественны. В этой лебединой песне — не умирание, а жизнь, прекрасная до последней минуты.

Лирика Плисецкой — активная и волевая. Балерине лучше удаются сцены драматические. Вероятно, поэтому лирическая Фригия из балета «Спартак» оказалась представленной в фильме наиболее действенными трагическими эпизодами: прощальное адажио Спартака и Фригии и ее плач над телом убитого мужа. Не случайно заставкой к этим сценам взяты экспрессивные античные барельефы.

В том же интервью, о котором речь шла выше, Плисецкая говорит и такие слова: «Важно танцевать не просто под музыку, а музыку. Если в оркестре зазвучал новый инструмент, что-то по-новому должно зазвучать и у балерины. Если у скрипки длится нота, у меня должно длиться движение, если меняется оркестровка, меняется танец. В музыке для меня заключен весь текст моей роли. Когда я танцую “Лебединое озеро”, я слышу каждое “слово” партитуры Чайковского».

Скажем больше, балерина слышит, чутко улавливает особенности музыкального стиля композитора, и пластика ее в балетах Прокофьева совсем иная, чем в партиях Чайковского.

В фильме проходят два образа в чем-то похожие: Одиллия и Хозяйка Медной горы. Поначалу кажется, Плисецкая сближает их: это две властные, сильные, одинокие натуры. Однако вся манера танца балерины в этих ролях настолько различна, что совершенно различными становятся и характеры. Конечно, здесь неодинаков и хореографический рисунок. Но уже в самой пластике Плисецкой — Хозяйки Медной горы слышны четкие акценты ритмов Прокофьева.

Такой рисунок был бы невозможен в балете Чайковского — иной язык, иной стиль, и иное пластическое «бытие».

Плисецкая давно мечтала станцевать Джульетту. Что же привлекало ее в этой роли? Шекспи-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159