рийными театрами, в частности, например, саратовским или свердловским, но и там скромность средств воплощения не мешала зрителям со всей глубиной ощутить трагический пафос и красоту музыки Верди. Поэтому так огорчил венский спектакль.

Единственно, кого было интересно слушать, кто запомнился тогда, — это Альдо Протти в роли Яго. Его образ почти так же не был «сделан» режиссером, как и остальные. И все же перед вами был Яго — немного неуклюжий, коренастый солдафон, на вид даже простецки добродушный, а сам себе на уме, хитрый и злопамятный, настойчивый в достижении цели, откровенно, во всю ширь своей мужицкой натуры, торжествующий над распростертым телом Отелло в финале третьего акта. Голос Протти сильный, хотя и не очень гибкий; но главное, что привлекало в его исполнении, — это мастерство декламации, выражавшееся в предельной простоте и естественности произнесения «вокального» слова, в отчетливости дикции. И опять чувствовалось, что это родная певцу музыкальная стихия, что образ Яго — один из главных в его репертуаре и по рисунку он везде такой же, на какой бы сцене и с какими бы партнерами артист ни выступал. В этом и сила таких певцов-гастролеров, как Протти, но в этом и их ограниченность. Разъезжая по всему миру, переходя со сцены на сцену, из одного спектакля в другой, они всегда великолепны, всегда блистают отточенным мастерством, но и всегда одинаковы, являя, так сказать, образцы «мирового стандарта» в оперном искусстве.

В Вене мне еще раз довелось познакомиться с подобным искусством, на этот раз в вагнеровском репертуаре. «Тристан и Изольда» не идет у нас по крайней мере уже лет пятьдесят. Все более редко выпадает и западным зрителям счастье встречи с этой оперой.

— Вагнеровские голоса вымирают, — сказал мне директор Венской оперы г-н Гильберт, — только две Изольды остались на свете: Биргит Нильссон и Астрид Фарнай...

Но все же я услышала на венской сцене «Тристана» с Гансом Байрером и Астрид Фарнай в заглавных партиях и опять... по постановке Караяна. И снова мне стало казаться, что вместе с дирижером из этого спектакля ушла и его душа, его смысл... Но это ощущение не было столь интенсивным, как в «Отелло», потому что, впервые видя эту оперу на сцене, я стремилась как можно активнее воспринимать ее музыку, за что и была вознаграждена, особенно в третьем акте. Когда умирающий Тристан в лихорадочном бреду призывает Изольду, — в оркестре бушует такая стихия страсти, такое неистовство чувства, что сразу прощаешь «божественные длинноты» предыдущих актов. А сколько красоты в перекличке солирующего за сценой английского рожка с оркестром и как эта краска подчеркивает реальность действия! Да и сам Байрер, певец с монументально неподвижной фигурой и голосом не столь выразительным, сколь выносливым, здесь вдруг обрел и в пении и даже в мимике новые, казалось, несвойственные ему ранее выразительные краски, — его чувства стали более динамичны, экспрессивны. И конечно, упоительно звучал оркестр Венской филармонии под управлением Генриха Хольрайзера. Правда, он так же звучал с самого начала спектакля, но между ним и певцами не было той внутренней

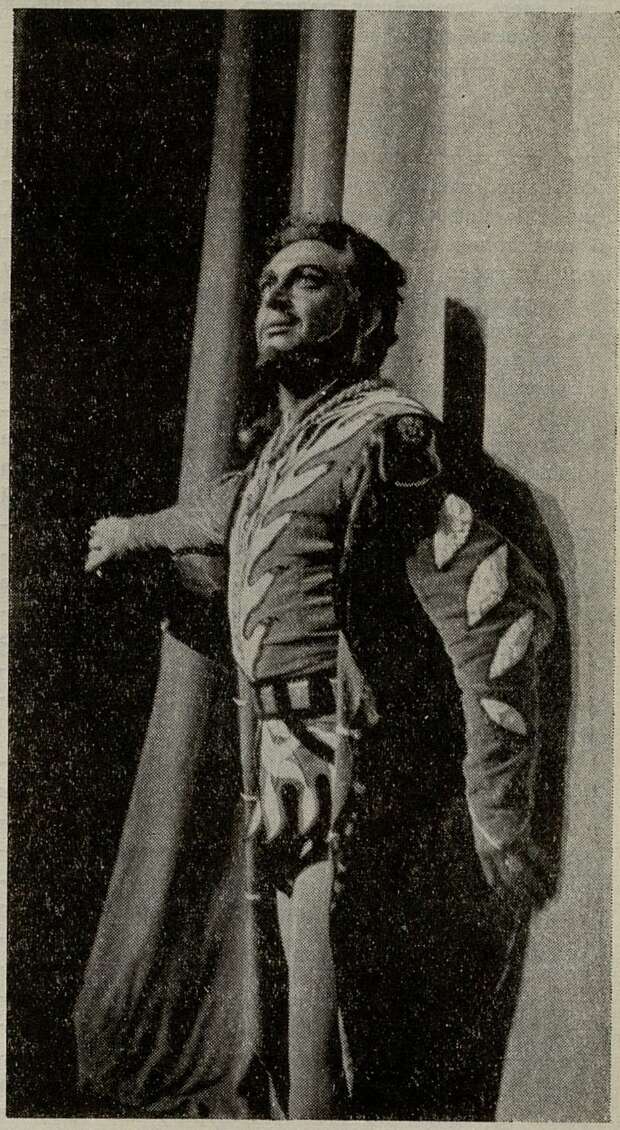

Отелло — Д. Узунов

связи, которая вдруг так сильно обнаружилась в заключительном акте. Может быть, в холодке двух первых актов повинны их «бесконечность», может быть, дали знать о себе система «стандарта» и отсутствие той большой творческой атмосферы, которую приносит с собою на эстраду и на оперные подмостки Караян, а может быть, просто сказалась субъективность восприятия... Фарнай при всем своем мастерстве не поразила ни голосом, несколько уже тускловатым по тембру, ни экспрессией. Статичность действия усилилась условностью постановки. В грандиозной по длительности дуэтной сцене второго акта были высвечены только неподвижные фигуры Тристана и Изольды. Но, понимая, что эта опера Вагнера теперь ценнейшая редкость на любой сцене, я чувствовала себя счастливой.

И вот другая вагнеровская опера — «Летучий голландец» на той же сцене, под управлением Роберта Хегера. Я уже упоминала о причине, по которой оркестр в этот вечер играл слабее. Но в целом спектакль оказался очень стройным, цельным, хорошо слаженным, сильным по певческому составу. Превосходен был главный герой, Отто Винер, — хороший певец, прекрасно чувствующий романтику вагнеровского образа. Сенту пела молодая певица Аня Силья, новая звезда, недавно взошедшая на вокальном небосклоне. У нее хорошее сопрано с прекрасными верхами, хотя, на мой взгляд, ему недостает душевности и теплоты тембра, что, возможно, связано со школой. Во всяком случае пела она сильно, свободно, с увлечением, точно передавая неотрешимую силу тяготеющего над ее героиней почти мистического чувства... Выверенно по интонации и насыщенно звучали хоровые сцены. Но, пожалуй, больше всего обрадовала работа режиссера (Адольф Ротт) и художника (Роберт Каутский), сохранивших в общей атмосфере спектакля несколько сумрачный, жутковатый колорит старинного предания, рожденного народной фантазией и суровой романтикой моря.

Вполне понятно, что память обратилась к спектаклю Большого театра, где прелесть народной поэзии оказалась принесенной в жертву вульгарной социологии, а романтика обернулась театральной бутафорией. И эти почти «взаправдашные» по своим масштабам корабли, и Голландец, быстро меняющий под прикрытием камня свои красочные отрепья на вполне респектабельный сюртук, и подчеркнутая буржуазность дома Даланда, отца Сенты, не имеют ничего общего ни с романтической легендой о моряке-скитальце, ни с музыкой Вагнера. Где еще, к примеру, как ни в рыбацкой хижине, может звучать такой народный по своему колориту хор девушек за прялками, которым начинается второй акт? И как нелеп этот хор и эти прялки в богатых аппартаментах, раскинувшихся во всю сцену Большого театра! Я рада, что неприятие такого решения нашло свое подтверждение в венской постановке, не блещущей особыми «новациями», но и не напоминающей о рутине. Когда открывается занавес первого акта и на узкой полоске сцены, окутанной густым туманом, обращенная к зрителю кучка рыбаков в блестящей от воды одежде с напряжением тянет канат, сразу создается правдивая и вместе с тем суровая атмосфера жизни народа. Зритель понимает, что этот туманный, сырой край, где седое море яростно бьется о голые скалы, словно требуя новых и новых жертв, может стать родиной преданий о кораблях-призраках, о дерзких альбатросах, проклятых богом, что здесь может возникнуть тема искупления, самозабвенной любви. Она горит в сердце юной Сенты, в котором властует лишь одна фанатичная страсть. В краю опасностей, в краю трудной, полной лишений жизни нередко рождаются такие характеры, готовые к испытаниям, к самопожертвованию. И это превосходно передавала Силья. Ее Сента — бедная девушка, живущая лишь одной мечтой, навеянной бытом моря, народными поверьями. Ее

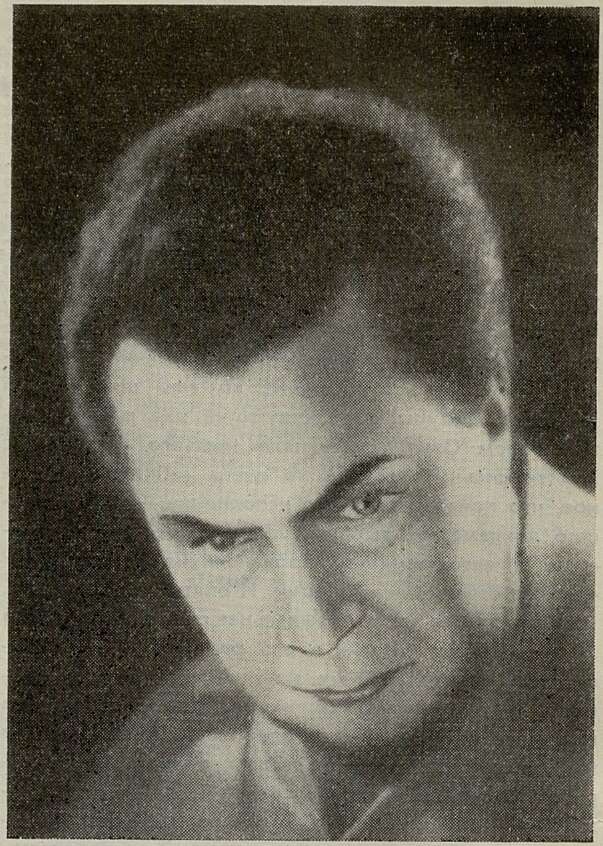

Голландец — Отто Винер

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159