произведениях, положительные герои удались меньше. Местные корреспонденты, бледные и невыразительные, теряются среди «роскошного» букета «чертополоха». По воле авторов, они всего лишь пассивные наблюдатели. А трудная задача выявления положительного начала, противостоящего мещанскому болоту, целиком возложена на плечи сантехника Чуркина. Зрителям так же, как и авторам, остается лишь верить, что Почесухина все-таки снимут.

К сожалению, из ситуаций и текста оперы довольно трудно установить время действия. С одинаковой степенью его можно отнести как к эпохе Остапа Бендера, так и к сороковым или пятидесятым годам. Лишь слово «мотороллер» намекает на то, что вся эта история произошла совсем недавно.

Естественно, что все сильные и слабые стороны либретто отразились в музыке оперы.

Наибольшей удачей композитора являются яркие и точные интонационные характеристики отрицательных персонажей. Тем более важно подчеркнуть то, что Левитин обратился к мелодическим, а не ритмическим, тембровым или инструментальным характеристикам (которые дают порой весьма ощутимый, но внешний эффект). Интонации эти добыты тактичным и умным отбором излюбленных напевов дореволюционного и, что греха таить, современного мещанина. На этой основе созданы новые мелодии и попевки, необычайно образные и едкие. Первое место среди них по праву принадлежит излюбленной фразе Почесухина, лицемерно предлагающего посетителям высказать «все, что наболе-е-ло, все, что накипе-е-ло!» В незамысловатом кратком мотиве, многократно звучащем по ходу действия, метко выражена ни к чему не обязывающая фарисейская «забота о человеке». И мелодия этой лейтпопевки буквально срастается со словами.

У главного персонажа оперы — Почесухина — есть еще одна музыкальная тема, предназначенная, по всем признакам, выполнять роль его лейтмотива. Это присказка: «Вот ка-ки-е пи-рож-ки!» Но, к сожалению, в интонационном отношении она менее ярка.

Меткую музыкальную характеристику дает композитор Вечеринкину. Интересна его каватина («Кирилл Спиридоныч, поверьте...») — предчувствие приближающегося возмездия за все содеянные им темные делишки. Происхождение основной попевки этой каватины относится, пожалуй, к прошлому веку. По интонации ее первый четырехтакт напоминает начало романса Чайковского «Снова, как прежде, один». Но то, что у Чайков-

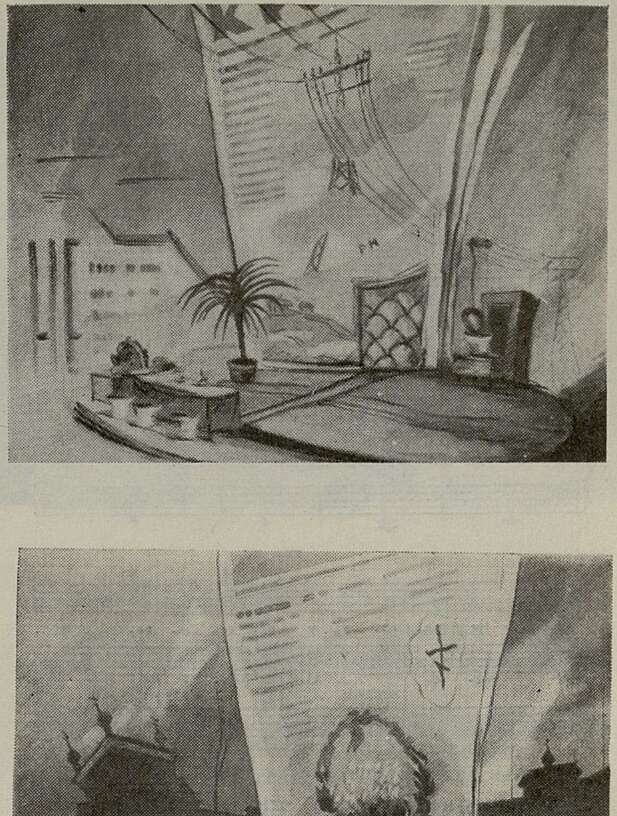

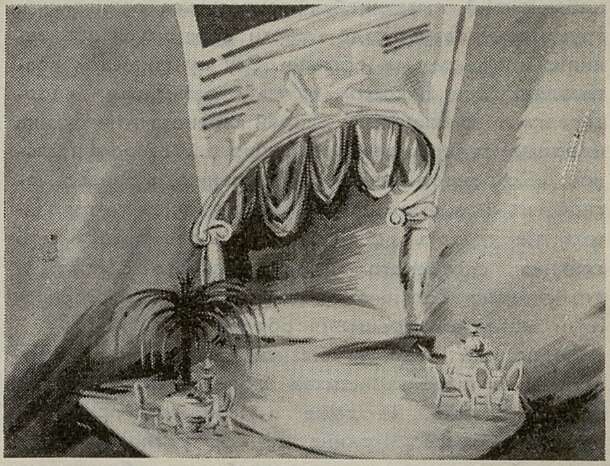

Декорации второй, третьей и пятой картин

ского звучит трагично, здесь нарочито превращено в нудное шарманочное нытье:

Пример

К удачам композитора относятся и дуэт кладбищенских старушек, воскрешающий в памяти интонации времен нэпа, и патетические вопли толкача, выбивающего у Почесухина «Тру-у-бы! Тру-у-бы!», и молчалинские интонации угождающего начальству Топтунова. Выразителен Почесухин со своим наигранно-бодрым тоном во время беседы с молодым специалистом Чуркиным.

Эффектны и предельно сатирически отточены «оперные» куплеты Секретарши («Ревную к законной жене!»), пытающейся понравиться ленивому и трусливому патрону, до смерти боящемуся обвинения в элементах «аморалки». Эту кунсткамеру возглавляет отец Никодим, вкупе с остальными «просителями» томящийся у дверей кабинета Почесухина и время от времени восклицающий сакраментальное: «Бю-рократи-и-зм!» К сожалению, в эпизодической, но немаловажной партии Анфисы композитору не удалось достигнуть столь же органичного слияния словесного и музыкального образа. И это создало большие трудности для режиссерского и актерского решения образа.

Недостатки либретто Левитин не сумел преодолеть и в характеристиках молодежи, прессы и общественности. И даже в наиболее привлекательном образе Чуркина не все удалось. Когда молодой сантехник, введенный в заблуждение сочувственным тоном Почесухина, с увлечением излагает ему свои планы, штампованный «оптимизм» музыки вносит элемент неискренности, фальши и в образ, и в эпизод оперы.

Как мы уже говорили, композитор обращается к интонациям самых различных периодов — от второй половины XIX века и почти вплоть до наших дней. Но это не создает ощущения разностильности. Автор как бы подчеркивает, что мещанство меняет только обличье, но сущность его не меняется.

Опера Левитина и Михалкова несомненно благодарный сценический материал. И именно это заставляет считать исполнителей, театр третьим соавтором оперы.

На пути коллектива Куйбышевского театра стояло два препятствия: сценическое воплощение характеров более привычных в драматическом, нежели в музыкальном, театре и освоение современного музыкального языка.

Оперная труппа театра справилась с этими трудностями. Спектакль получился живой, веселый, органичный. Режиссер Г. Геловани деликатно и чутко отнесся к произведению. Он нигде не стремится навязать авторам свою волю и во что бы то ни стало показать собственный «режиссерский почерк», направив все внимание на достижение художественного равновесия между конкретными бытовыми деталями и обобщающей заостренностью общего «тона» спектакля. И это ему удалось.

В тесном единстве с режиссером работал и художник М. Мурзин. Его декорации, словно сошедшие со страниц «Крокодила», — настоящая находка. Также метко и лаконично решены детали сценической бутафории и костюмы, подчеркивающие одновременно достоверность происходящего и его анекдотичность.

Самой искренней похвалы заслуживает работа, проделанная дирижером С. Бергольцем.

К числу наибольших актерских удач относятся образы Вечеринкина у А. Бельмесова и Почесухина у М. Дундука. Отказ от внешних эффектов, чувство меры и одновременно беспощадное разоблачение своих «героев» характерны для этих исполнителей. Особенно хороша в интерпретации этих артистов сцена в кладбищенской конторе, кстати, одна из лучших в опере. По чувству ансамбля, по точности игры и ощущению сатирического подтекста музыки это просто отличный «концертный» номер.

Темпераментны и точны в исполнении А. Серпер и Т. Волковой жена Почесухина и Секретарша. Типичны и убедительны два молодых героя пьесы: заведующий парикмахерской Топтунов (П. Конышев) и сантехник Чуркин (Б. Маргин). В их

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159