ный сюжет с увлекательным и характерным танцевальным решением.

Начав с незатейливых обработок народных песен и простеньких плясок, ансамбль пришел к исполнению таких сложных партитур, как кантата Н. Жиганова «Моя республика», произведения А. Ключарева для хора а капелла («Аллюки», «Пар ат» — «Пара коней», «Керьят-батыр», «в зарослях» и др.), танцевальные сцены «Дружба», «Гости Казани», «Молодежный», «Танец с гармошками», «Жених» и т. д. Особенно интересно развернулась деятельность ансамбля в последние годы с приходом нового руководителя, талантливого музыканта Джаудата Айдарова. Коллектив пополнился молодыми силами; наряду с популярными певцами Г. Гафиатуллиной, С. Юсуповым и танцорами Ф. Абдуллиной и М. Гатиатуллиным выдвигается молодежь: З. Ахтямова, С. Алеева, В. Гараева, В. Ивановский, Р. Исраилев, Т. Рахматуллина, Ф. Шакирова. Многие из них совсем недавно начали свой путь в искусстве; в этом причина и сильных, и слабых сторон их работы. Но увлеченность, непосредственность молодых артистов передаются слушателям, которые порой прощают им недостаток профессионального опыта. Состав ансамбля немногочислен — 30 певцов и 16 танцоров. Музыкальное сопровождение ведут четыре баяниста (П. Васильев, Н. Вильданов, М. Макаров и И. Заббаров); чистота, согласованность и художественность их игры во многом определяют общий тонус концерта.

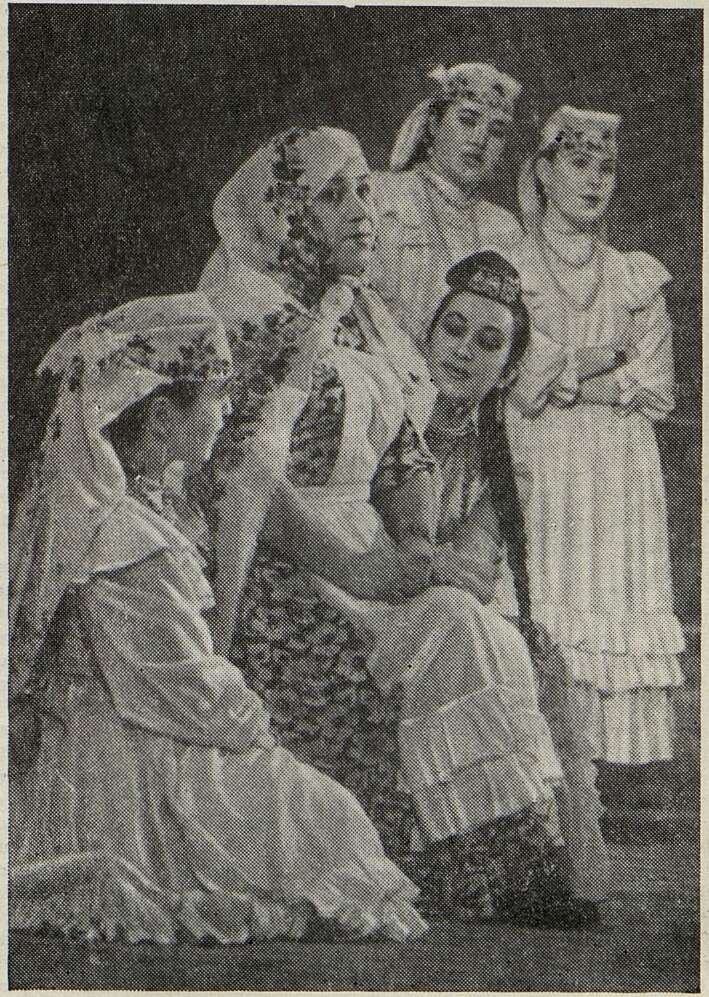

Новая программа, показанная москвичам в зале ЦДКЖ, порадовала содержательностью и своеобразием замысла, свежестью и яркостью красок. В первом отделении исполнялась вокально-танцевальная композиция «Тула омесендэ» («Посиделки») — сценка из быта дореволюционной татарской деревни, включающая хоровые, сольные и ансамблевые песни и танцы. Музыка «Посиделок» написана большим знатоком татарской народной музыки А. Ключаревым. Изобретательно намечен постановщиком Ф. Гаскаровым хореографический рисунок композиции, в который умело вплетены элементы трудовых движений.

В исполнении «Посиделок», так же как и в аккомпанементе «Песне тетушки», хорошо проявила себя женская группа хора. Его звучание согласованно, чисто, чувствуется хорошее владение дикцией, отличная фразировка (хормейстер — Д. Кутдусов). Но в мужском хоре «новички» еще не в достаточной мере овладели ощущением ансамбля и искусством пения без сопровождения; от этого нередко страдает интонационная сторона.

Второе отделение было посвящено современности. Наряду с татарскими песнями («Славим тебя, партия» А. Ключарева, «Камские огни» Г. Сулейманова, «Мой любимый — пчеловод» Е. Хисамова, «Песня бойцов Татарской бригады» Р. Яхина, «Другу казаху» З. Хабибуллина) в нее вошли русские песни «Нет — войне» В. Мурадели, «За околицей» В. Левашова и народная башкирская песня «Соловей». Прекрасно прозвучали мастерски выполненные М. Музафаровым обработки лирических народных песен «Сибле чечек» («Осыпаются цветы») и «Таскира» (так зовут девушку), исполненные З. Ахтямовой в сопровождении хора. Хорошее впечатление оставил дуэт «У ручья» Дж. Файзи в исполнении Г. Гафиатуллиной и С. Юсупова.

Украшением концерта явились танцевальные номера: проникнутый поэзией юности «Молодежный», своеобразный по колориту «Китайский» (народности Мяо), темпераментная муж-

ская пляска «Джигиты», богатая разнообразием движений, и мастерски исполненный М. Гатиатуллиным «Башкирский», проникнутый национальным юмором. Интересен замысел сценки «Гости Казани», в которой показаны особенности народных плясок оренбургских, сибирских, астраханских, касымовских и бондюжских татар.

У коллектива Татарского ансамбля песни и танца увлекательные творческие планы и большие перспективы художественного роста.

Н. Шумская

Слушая «Соловья»

Казалось бы, русское музыкальное наследие хорошо известно нашей аудитории. Но стоит инициативному исполнителю приложить некоторые усилия — и мы вновь убеждаемся в том, сколько еще неизведанного, малоизвестного таит в себе прошлое нашей музыки. Это убедительно доказал своей интересной симфонической программой дирижер Евгений Светланов (Большой зал консерватории, 16 марта).

Центром программы был первый акт из юношеской оперы Игоря Стравинского «Соловей» (в исполнении группы солистов Московской филармонии и мужской группы Русской хоровой капеллы). Известно, что эта импрессионистская опера-сказка на популярный сюжет Андерсена сочинялась «в два приема»: первый акт, наиболее «традиционный», был начат еще при жизни Римского-Корсакова и завершен в 1909 году; затем автор отложил эту работу, захваченный балетными заказами Дягилева; наконец, спустя пять лет, были дописаны второй и третий акты уже заключавшие в себе и изрядную долю изощренного модернистского «яда».

Очаровательная экспозиция «Соловья» наглядно раскрывает стилевые истоки раннего творчества Стравинского. Будущий ниспровергатель и «варвар» предстает здесь в очень непривычном для него обличье — как изысканный мастер «мирискуснической» школы, тонкий эстет, любующийся экзотикой сказочной «китайщины»; при этом традиции позднего Корсакова своеобразно преломляются сквозь призму импрессионистского стиля Дебюсси.

Отзвуки «Облаков» Дебюсси явственно слышатся в прозрачном оркестровом Вступлении к опере; типично импрессионистская картина сверкающей, мягко струящейся воды нарисована в пасторальной Песне Рыбака. Оба вокальных эпизода, открывающие первый акт, — Песня Рыбака и Ариозо Соловья — отмечены чертами возвышенной мечтательности, хрупкой грации; экзотическую утонченность арии Соловья Б. Асафьев метко охарактеризовал как «стиль рококо конца русской империи». И совсем иной круг образов возникает во второй половине действия, где изображены придворные китайского императора: музыкальные портреты Камергера, Бонзы исполнены комизма, гротескной неуклюжести; в этих потешных диалогах уже ясно проглядывает индивидуальность Стравинского, колкого насмешника, любящего заостренную кукольность. (Впрочем, и здесь нетрудно обнаружить преемственную связь с комическими сценами корсаковских опер, особенно «Золотого петушка».) Весь небольшой акт завершается новым проведением идиллической Песни Рыбака. В изящной «фарфоровой» музыке «Соловья» привлекают безукоризненный вкус и тяготение к красоте, пусть несколько рафинированной и оранжерейной.

Из исполнителей стоит выделить одаренную Маргариту Миглау, тепло и проникновенно спевшую партию Соловья: она легко справилась со своей сложной задачей, избежав соблазнов холодной инструментальности. Лирические партии Рыбака (Б. Яганов), Кухарочки (Л. Геловани) были исполнены музыкально, с верным ощущением стиля. В эпизодических ролях выступили В. Громадский (Камергер), В. Навалихин (Бонза).

Второе крупное сочинение, исполненное в этот вечер, принадлежало Николаю Метнеру: его Фортепианный концерт-баллада соч. 60, написанный в последние годы жизни автора (1943), у нас почти не известен. В монументальной форме концерта, в его пышной фигурационной технике и романтической пейзажности (навеянной стихотворением Лермонтова «Русалка») много общего с традиционным пианизмом поздних романтиков. Эмоциональная палитра, применяемая автором, отличается широтой и масштабностью — от поэтичных «речных» пейзажей и чувственных томлений до мощных гимнических подъемов; здесь немало сходного с драматически приподнятым виртуозно-фресковым стилем Рахманинова. Несмотря на некоторое многословие и ретроспективность образов, концерт слушается с интересом. Этому немало способствовала пианистка Татьяна Николаева, исполнившая сольную партию мужественно, с большим волевым подъемом.

В программу вошли также «Три русские песни» для голоса с оркестром Е. Светланова, превосходно спетые М. Миглау. Автор выбрал хорошо знакомые и вечно живые мелодии старинных крестьянских песен: «Не велят Маше», «Уродилась ягода», «Катенька веселая»; все три обработки обнаружили хороший вкус автора и искреннюю увлеченность народной песней, хотя он и шел здесь проторенными путями, не открывая каких-либо новых художественных истин.

В целом же публика была благодарна Е. Светланову и Государственному симфоническому оркестру СССР за содержательный, запоминающийся вечер.

И. Владимиров

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- В борьбе за нового человека 5

- Творить для народа во имя коммунизма 11

- Романтика подвига 26

- Слышать время! 29

- К 60-летию А. И. Хачатуряна. Юбиляра поздравляют 33

- Юбиляра поздравляют 34

- Юбиляра поздравляют 35

- Юбиляра поздравляют 35

- Юбиляра поздравляют 36

- Юбиляра поздравляют 36

- Юбиляра поздравляют 37

- Юбиляра поздравляют 38

- Юбиляра поздравляют 38

- Юбиляра поздравляют 39

- Юбиляра поздравляют 39

- Художник мира 39

- С любовью к жизни 44

- Шесть часов… 46

- Говорит Арам Хачатурян 57

- «Валькирия» 63

- «Украденное счастье» 67

- «Свет и тени» 69

- Возвращаясь к спору о «Китеже» 72

- Вдохновенный мастер 76

- Я помню чудное мгновенье 77

- Наш друг 79

- Незабываемое… 80

- Ее ученица 81

- Музыка больших чувств 95

- Песни и танцы Татарии 96

- Слушая «Соловья» 98

- Письмо из Ленинграда 99

- Поэт виолончели 101

- Гости из Турции 102

- Москвичи аплодируют 103

- Необыкновенный дуэт 105

- Бриттен рассказывает 106

- Планировать творчески! 110

- Не пора ли? 114

- В единстве с режиссером 116

- Песня о дружбе 118

- Кубинский дневник 120

- Музыкант революции 125

- За пультом Росица Баталова 127

- Письмо из Америки 129

- У нас в гостях чехословацкие музыканты 130

- Новое о Прокофьеве 131

- Как мы помогаем слушателям? 132

- Рассказ о певце свободы 137

- Книга о кубинской музыке 138

- Наши юбиляры. Р. К. Габичвадзе 142

- Наши юбиляры. Г. С. Лебедев 142

- Наши юбиляры. Т. С. Маерский 143

- В смешном ладу 145

- Международный калейдоскоп 149

- У композиторов Татарии 151

- Вести из Литвы 151

- Они приняты в союз 153

- Брошюры по эстетике 153

- Хоровой музыке — зеленую улицу 153

- Новый узбекский балет 154

- Античные герои на оперной сцене 154

- Они поют в Болгарии 155

- Авторский вечер М. Коваля 156

- Говорят директоры издательств 156

- Говорят директоры издательств 157

- Гости столицы 158

- Опере — жить 159

- Летом в парках столицы 160

- Директор был прав… 161

- Встречи с читателями 162

- Новые назначения 163

- Наши «пятницы» 163

- Кончаловский — музыкант 164

- Премьеры 165

- Памяти ушедших. С. Л. Бретаницкий 166

- Памяти ушедших. К. К. Пигров 166

- Памяти ушедших. Б. Б. Тиц 166