материала как для оперного, так и для балетного спектакля, рассчитанного на целый вечер.

В конце декабря С. С. снова поехал в Ленинград для переговоров с театром. Он поделился с Асафьевым своими соображениями по поводу «Арапа Петра Великого» и сказал, что хотел бы найти лирический сюжет для балета. Асафьев посоветовал поговорить на эту тему с Пиотровским и вскоре организовал у себя их встречу. Начали перебирать сюжеты, Пиотровский перечислял: «Пеллеас и Мелизанда», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта». «В последний сюжет я сразу “вцепился” — лучше не найти», — вспоминал Сергей Сергеевич. Условились, что над либретто он будет работать с Пиотровским и С. Радловым, в то время главным режиссером театра.

Договор с театром все же заключен не был; по ощущению Сергея Сергеевича, колебался директор.

«Я приехал в Москву, и Голованов, бывший тогда главным дирижером Большого театра, сказал, что, если дело идет о “Ромео”, Большой театр сразу заключит со мной договор. Договор был подписан. Летом 1935 г. театр предоставил мне возможность работать над балетом в доме отдыха Большого театра в Поленово, где я почти закончил балет, используя частично темы, сочиненные еще весною».

Осенью в Большом театре состоялось прослушивание балета; Н. Голованов отсутствовал. Балет успеха не имел и поставлен тогда не был.

Позднее к Прокофьеву обратились представители Ленинградского хореографического училища с предложением поставить балет в юбилей училища. Так как они называли точную дату (это было связано с датой юбилея), Сергей Сергеевич, приехав на концерты в Прагу, принял предложение дирекции оперного театра в Брно поставить балет осенью 1938 г., то есть после спектакля в Ленинграде. Однако вместо «Ромео и Джульетты» училище поставило другой спектакль. В театре им. Кирова премьера «Ромео и Джульетты» состоялась в январе 1940 г. Осуществляя постановку, Л. Лавровский, по словам С. С., «много добавил к тому, что было выдумано до него. Впоследствии я счел нужным, включить его в соавторы либретто».

*

Интересна история возникновения темы Монтекки и Капулетти. Некий француз построил себе в Париже особняк, одним из украшений которого был орган. Прокофьев находился в числе приглашенных на новоселье, где присутствовал также известный органист, слепой, импровизировавший фуги на предложенные ему темы. Хозяйка дома попросила Сергея Сергеевича тут же сочинить тему. Исполнив ее просьбу, он с интересом слушал виртуозную импровизацию слепого музыканта на органе.

На другой день Прокофьев получил от хозяйки дома письмо с выражением крайнего сожаления по поводу того, что утеряна печатная программа вечера, на которой он записал тему. К письму был приложен экземпляр программы; на нем композитор должен был восстановить тему. Сергей Сергеевич рассказывал, что небрежность обидела его; он ответил, что тему забыл и восстановить не сможет. На самом же деле он поспешил ее вспомнить и записал в свою нотную книжку.

Во время сочинения балета «Ромео и Джульетта» Сергей Сергеевич вернулся к этой теме, находя ее «органность» подходящей по звучанию для характеристики средневековья, для обрисовки Монтекки и Капулетти. (В балете она впервые появляется в ре миноре, цифра 30).

Л. ПОЛЯКОВА

«Далекие моря»

О последнем оперном замысле С. Прокофьева

В начале 1940 года, когда в Оперном театре им. К. С. Станиславского уже полным ходом шли репетиции «Семена Котко», Прокофьев с восторгом ухватился за веселый и обаятельный сюжет шеридановской «Дуэньи». После трагического напряжения предыдущей оперы хотелось душевной разрядки, хотелось юности и смеха, открытых и счастливых, не искаженных страданием лиц. Так родилось на свет поэтичное, ясное и радостное «Обручение в монастыре»...

Нечто подобное произошло, по-видимому, и весной 1948 года, когда после острейших коллизий военных лет, воплотившихся в грандиозном полотне «Войны и мира» и суровом драматизме «Повести о настоящем человеке», Прокофьева снова потянуло написать лирическую комедию

о юности. Но только теперь композитор непременно хотел взять сюжет из жизни советской молодежи. Пока два ленинградских театра готовили постановки его опер (в Малом оперном шли репетиции второй части «Войны и мира», театр им. Кирова принял «Повесть о настоящем человеке»), Прокофьев и его неизменный соавтор М. Прокофьева просматривали в поисках нужного сюжета множество комедий, водевилей, киносценариев. Мимолетно задержалось внимание композитора на кинокомедии Г. Александрова «Весна» (о девушках-двойниках), на комедии К. Исаева и А. Галича «Вас вызывает Таймыр».

Комедия-водевиль В. Дыховичного «Свадебное путешествие» не отличалась, к сожалению, ни особым богатством образов и ситуаций, ни блеском диалога, увлекавшими в комедиях Гоцци и Шеридана, на которые создавались Прокофьевым «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение в монастыре». Пожалуй, это и предопределило с самого начала известную неуверенность композитора в избранной теме. Тем не менее он надеялся, что сюжетная канва этой «комедии положений» в обогащенном и доработанном виде поможет ему создать подходящее либретто.

Как всегда, он подошел к работе с полной серьезностью и основательностью. Необходимо было углубить характеры героев, молодых океанологов, собирающихся в свою первую научную экспедицию. И Прокофьев читал книги о животном и растительном мире океанов и морей, беседовал с учеными-океанологами. Как всегда, он хотел конкретно, точно представлять себе людей, их характеры и взаимоотношения, их жизненные интересы и стремления. Ему хотелось усилить звучание молодежной темы, воспеть хвалу советским юношам и девушкам, их дружбе и любви, их энергии и трудолюбию, их увлеченной преданности науке. Романтический мотив странствий по свету, открывания неведомых далей, устремленности к светлому будущему воплотился в новом названии, которое композитор решил дать этой опере, — «Далекие моря». Подобное усиление позитивного, светлого лирико-романтического начала определило и направление переделок, совершенно очевидных при сравнении оперного сценария с текстом пьесы, и, главное, музыкальное прочтение сюжета.

Прокофьев стремится расширить идейный диапазон произведения, внести в него хоть легкими штрихами, хоть намеками дыхание той разнообразной жизни, которая кипит вокруг его героев. Для этого расширяется, например, место действия. Ограниченное в пьесе студенческим общежитием и квартирой профессора Синельникова, оно переносится в трех из шести картин оперы в новые места: на корабль, на вокзал, на дачу. Несомненно, в этих картинах композитору понадобилось бы введение хора и всевозможных

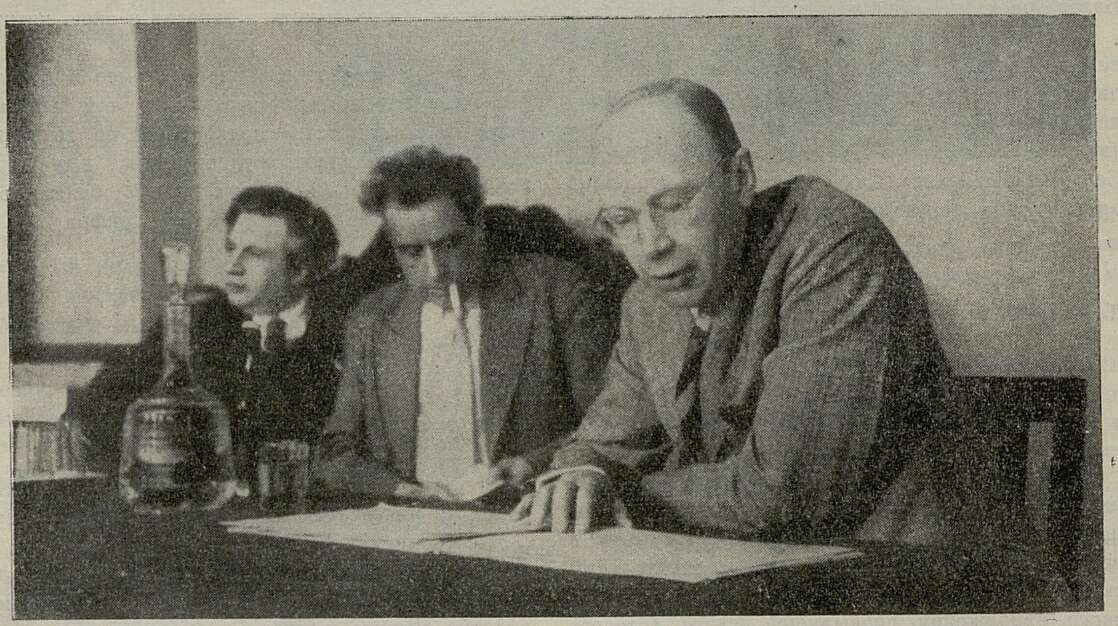

1938 год. После прослушивания оперы «Семен Котко» в театре им. Станиславского.

На фото: 3. Дальцев, Вс. Мейерхольд, С. Прокофьев

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149