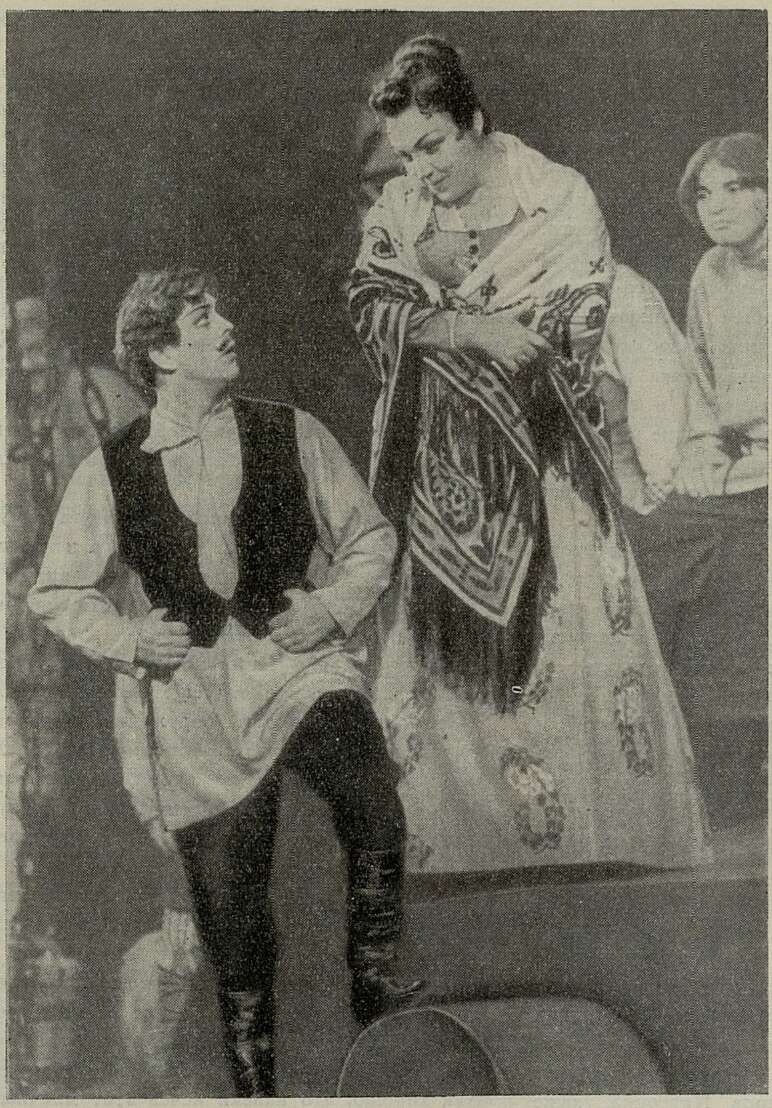

Катерина — Э. Андреева, Сергей — Г. Ефимов.

Сцена из второй картины

ленькое ариозо «Муравей таскает соломинку» из первой картины 1 или романс «Я в окошко однажды увидела» из третьей картины, выросшая из русской городской песенности, чудесная музыка мечты о любви с ее тонким гармоническим и оркестровым колоритом (третья картина), драматичное Andante ми минор, восхитительный эпизод с солирующей скрипкой и его вариант в четвертой картине 1, большая часть партии Катерины и связанной с нею музыки в пятой картине (до прихода Зиновия Борисовича). Таковы и завершающий пятую картину затаенно настороженный и несколько фантастичный по колориту марш до минор (немного напоминающий главную партию первой части Первой симфонии), и, наконец, партия Катерины в последнем акте, и прежде всего потрясающий своим трагизмом ее монолог: «В лесу в самой чаще есть озеро». Сюда же относится и заставляющая вспомнить о традиции Мусоргского песня-баллада с хором старого каторжанина: вместе с монологом Катерины это едва ли не высшее достижение Шостаковича в опере. К этому же пласту музыки примыкает и антракт между четвертой и пятой картинами — одна из лучших пассакалий Шостаковича, вероятно связанная с терзающими Катерину муками совести и в то же время, по-видимому, играющая роль своеобразного, полного гневного пафоса комментария «от автора». Второй пласт музыки более резок, гармоническое развитие в нем довольно часто уступает место линеарному, а иногда — политональным построениям. Это то, что пришло в оперу из более ранних сочинений Шостаковича. Впрочем, нужно сказать, что такой склад музыки почти никогда не становится самодовлеющим. Обычно он служит

_________

1 Тема этого ариозо сразу же подвергается модификации и, превратившись в прихрамывающую колючую «фаготную» тему Бориса Тимофеевича, переходит в его партию и в ее оркестровое сопровождение.

1 Великолепно найденная психологическая деталь. В противовес грубым словам («Подсыпала яду. Сдохнет старик от крысиной отравы...») музыка здесь рисует, как оцепенела душа Катерины, как ей страшно...

целям укрупнения, гиперболизации сатирической характерности образов. Особенно большую роль здесь играет инструментовка.

Шостакович широко пародирует при этом бытовые жанры — музыку типа польки, циркового галопа, вальса, даже мазурки. Иногда это прямо-таки мальчишеское озорство, но часто музыка приобретает черты едкой, иронической саркастичности. Так, в третьей картине оперы во время беседы Катерины с Сергеем звучит фанфаронисто-наглый марш-голоп оркестра, в который проникают откровенно чувственные интонации, разоблачающие истинные цели Сергея. Развязная тема антракта между второй и третьей картинами 1 и оркестровое заключение картины, возвещающие о грядущей и затем, наконец, свершившейся «победе» Сергея, также недвусмысленно развенчивают его истинное отношение к Катерине.

Банально-томный вальс и «гусарская» мазурка в партии Бориса Тимофеевича из четвертой картины едко высмеивают взыгравшее «ретивое» злого старика. Фарсовые интонации в партии священника помогают в нескольких фразах создать сатирический образ беспробудного пьянчуги и непроходимого глупца. В антракте между шестой и седьмой картинами профанируемая на манер галопа начальная интонация «Dies irae» 2 немедленно, еще до того, как откроется занавес, компрометирует охранителей порядка — квартального и полицейских.

В этом слое музыки «живут» все персонажи оперы, кроме Катерины и старого каторжанина. Однако иногда и Катерина, «взаимодействуя с окружающей средой», не удерживается на высоких позициях присущей ей драматической лирики и «сползает» к музыке своего окружения. По-видимому, это сознательное намерение композитора: ведь в конце-то концов Катерина, даже и погибая, оказалась крепко-накрепко связанной с тем миром, в котором она жила: ее бунт не принес ей освобождения, он толкал ее от преступления к преступлению, пока не привел к полной катастрофе...

Катерина Измайлова не была «лучом света в темном царстве» наподобие Катерины Кабановой. Но стремление композитора облагородить образ своей героини принесло плоды. Катерина Шостаковича воспринимается как жертва непримиримого противоречия между стремлением к счастью и всем тем уродливым укладом жизни, в котором она живет... И за все свои поступки Катерина Львовна платит сполна. Ее образ выписан Шостаковичем с явной симпатией, поэтому в конце концов ее страдания вызывают сочувствие слушателей.

Но музыка Шостаковича, рисующая окружающий Катерину мир, полна страстного негодования. Композитор лютой ненавистью ненавидит его. Это то неприятие духовного культа, неприятие, из которого много позже выросла знакомая всем ненависть зрелого Шостаковича к силам зла и насилия. Но в опере она еще слепит ему глаза...

Эта односторонность порождена, быть может, схематичностью социально-исторических представлений композитора в то время, а быть может, обусловлена еще не преодоленным в нашей музыке тогда воздействием эстетики экспрессионизма. Но для меня несомненно, что свойственный опере пафос отрицания старого уклада жизни имеет и другую сторону. Тема оперы как бы по контрасту подчеркивала в сознании слушателей свет окружающей его новой, советской действительности, которая навсегда покончила с угнетением человеческой личности. И сейчас, посмотрев «Катерину Измайлову», хочется сказать с облегчением: «Как хорошо, что навеки исчез этот мрачный, отвратительный, уродующий душу человека мир!» В начале тридцатых годов такое чувство было еще более острым.

Но здесь мы сталкиваемся еще с одним противоречием произведения. Стремление противопоставить образ Катерины всем другим персонажам оперы, оправдать ее, обострив ее конфликт со свекром, желание усилить драматизм действия приводят к тому, что зритель должен неизбежно стать свидетелем и зверского избиения Сергея Борисом Тимофеевичем, и агонии отравленного старика.

Самый сюжет не позволяет исключить из оперы такие эпизоды, как убийство Зиновия Борисовича, издевательство Сергея, Сонетки и каторжниц над Катериной (в опере они значительно сокращены сравнительно с повестью), убийство Сонетки и гибель самой Катерины.

_________

1 Впервые она появилась во второй картине, когда Катерина упрекает Сергея: «Отпустите бабу, рады над бабой поиздеваться... Что ж вам баба для смеха дана, что ли?» Отзвуки этой темы слышны в оркестровом сопровождении в самой третьей картине. В противоположность антракту и заключению картины музыка здесь полна чистоты и поэтического очарования и имеет совсем иное значение (Катерина охвачена тревожным трепетом: она уже любит Сергея или предчувствует эту любовь и ждет ее).

2 Впервые она появляется во вновь написанной для третьей картины интермедии, заменившей былую с глиссандирующим тромбоном: появился Борис Тимофеевич — «судьба» Катерины, она и Сергей прячутся от него. В обращении и ритмическом варианте она звучит в басах в конце шестой картины (цифра 382: задрипанный мужичонка обнаружил труп Зиновия Борисовича).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149