новые выразительные возможности мажора и минора?!

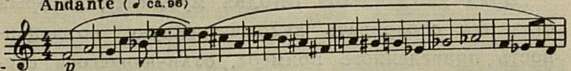

Большое значение в музыкальной ткани хиндемитовского цикла приобретают пустые квинтовые созвучия. Ладовая индифферентность подчеркивается также перегрузкой альтерациями, всевозможными хроматизмами, к которым композитор прибегает порой и в экспонировании темы.

Прим. 2

И как прямое следствие коренной пересмотр представлений о тональности (у Б. Шеффера даже звучит нотка сожаления по поводу того, что Хиндемит все еще признает это понятие).

Этот пересмотр представлений приводит к тому, что в ряде пьес тональность — чисто внешний, формальный момент, выступающий лишь в виде тонического обрамления некоторых пьес. Так, фуга ля (№ 4) начинается с изложения темы в фа мажоре, а тональность ля выявляется лишь в ответе; фуга ля бемоль (№ 7) завершается в строе до; окончание фуги ми бемоль нотируется почему-то в ре диез, а завершением этой фуги (как и фуги си бемоль) служит тонический квартсекстаккорд.

В упомянутой работе Г. Тышлера утверждается, что для «Игры тональностей» характерна оригинальная гармония, в частности, вертикальные комплексы квартового строения в основном и в обращенном видах. Однако анализ цикла выявляет надуманность такого утверждения. Объяснение принципа аккордообразования в «Игре тональностей» в книге Б. Шеффера более убедительно: «полилинеаризм», «контрлинеаризм», «агармонизм» — все эти термины, применяемые Б. Шеффером, сами по себе дают представление о сути линеарного многоголосия, но с общей эстетической оценкой его — откровенно апологетической — нельзя согласиться.

Довольно сомнительны также попытки Б. Шеффера сблизить гармоническую систему Хиндемита с додекафонией (общеизвестно, как уничтожающе критически относится Хиндемит к этой умозрительной системе). Однако нельзя не отметить, что «Игра тональностей» изобилует резкими, остро перечащими сочетаниями, в которых часто присутствуют в соседних октавах одноименные звуки с различной альтерацией, а также последовательными параллелизмами квинт, кварт, септим. Естественно, что в таких случаях исчезает гармонический фактор с присущей ему функциональной дифференциацией созвучий. В силу этих причин стремление Г. Тышлера доказать, что «Игра тональностей» равноценна «Хорошо темперированному клавиру», абсолютно несостоятельно. Сравнение этих сочинений безусловно ведет к другим, выводам. Хиндемит в «Игре тональностей» во многом ломает понятия лада, тональности, гармонии, ниспровергает важнейший фактор баховского стиля — органическое взаимопроникновение, единство полифонии и гомофонии.

Возникает мысль: нет ли здесь обращения к добаховской традиции, к каким-то особенностям музыки средневековья? Ведь созвучия пустых квинт, встречающиеся едва ли не всюду параллельные движения, в частности, квинтами н квартами напоминают о начальном периоде западноевропейского многоголосия, а обилие расходной имитации — о полифонических школах строгого письма. Да и само латинское название цикла «Ludus tonalis» воспринимается как отражение интереса композитора к архаике.

Хиндемит — большой и интересный художник. Но сделанный им в «Игре тональностей» серьезный шаг в сторону антигармонии, разумеется, малоплодотворен. Последняя, таким образом, становится уделом не только додекафонистов и сериалистов, о чем говорил на страницах журнала в дискуссии по гармонии Ю. Кон1, но и приверженцев линеаризма.

*

Полифонический анализ 24 прелюдий и фуг Шостаковича содержался в работах С. Скребкова, В. Золотарева, И. Нестьева, Л. Данилевича. Но не менее достойна внимания гармония этого цикла, всюду сохраняющая первостепенное значение.

Представляется, что устоявшиеся понятия, которые А. Шнитке в своем письме, открывшем дискуссию по гармонии, считает недостаточными для анализа гармонического языка «даже таких композиторов, как Дебюсси и Скрябин», вполне применимы для анализа стиля Шостаковича — крупнейшего композитора современности, широко раздвинувшего рамки привычных художественных норм.

Подробное изучение гармонии этого цикла несомненно было бы глубоко поучительно. Мы обратим здесь внимание лишь на некоторые его характерные особенности.

В отличие от «Игры тональностей» 24 прелюдии и фуги действительно преемственны по отношению к Баху. Эта преемственность заметна в

_________

1 См. «Советскую музыку», № 1 за 1962 г., стр. 32.

трактовке «малого цикла», в использовании всех тональностей, в развитии функциональной гармонии, в сохранении традиционных форм контрапунктической разработки материала. Шире, эта преемственность заключается в том, что Шостакович — подлинный новатор — в высокохудожественной форме «подтвердил» значение 24-х тональностей равномерно темперированного строя для современной музыки, жизненность ладотональной основы. И вместе с тем можно утверждать, что прелюдии и фуги — одно из лучших и оригинальнейших созданий Шостаковича, в нем сказалась индивидуальность русского советского композитора.

Цикл содержит образцы многоголосного письма самого различного характера — от предельно ясной по гармоническому стилю фуги ля мажор до весьма сложных сочетаний, например, в фуге ми бемоль мажор. Совершенно очевидно, что выбор гармонических средств в каждой пьесе обусловлен конкретной художественной задачей.

Есть ли в гармонии прелюдий и фуг Шостаковича черты общности с гармонией «Игры тональностей»? Да, есть. К ним, пожалуй, можно отнести отмеченные В. Золотаревым «остро применяемые перечения, черты полифункциональности и политональности, различные так называемые «наползания» или брошенные и не разрешенные диссонирующие интервалы, параллельные кварты, квинты, септимы и т. п.»1. Но существует коренное отличие в характере использования этих приемов у Хиндемита и у Шостаковича. Советский композитор прибегает к ним в условиях прочного лада и определенной тональности, почти всегда при четкой функциональной дифференциации созвучий, что роднит его музыкальный язык с языком классиков. Иное дело в «Игре тональностей», где те же приемы даны на фоне разрушения ладовой природы музыки и серьезной расшатанности тональной основы. Общение автора такой музыки с аудиторией сильно затруднено, а порой и невозможно.

В ходе дискуссии о современной гармонии М. Тараканов и Ю. Тюлин уже упоминали о встречающихся у Баха параллелизмах диссонансов и других «шероховатостях», обусловленных мелодической активностью голосов. Добавим, что подобного рода приемы вызывали порой неодобрение даже выдающихся музыкантов. Так, К. М. Вебер, сравнивая гармонизацию двенадцати хоралов, выполненную Бахом и Фоглером, упрекает Баха в жесткости ряда гармонических оборотов

_________

1 В. Золотарев. Фуга. Издание второе. М., 1956, стр. 378.

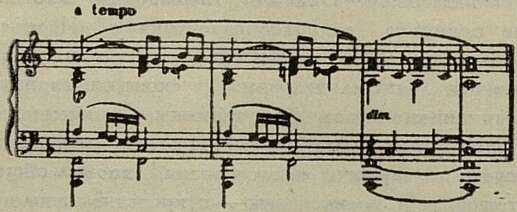

в связи с якобы неудачным голосоведением1. Вот один из образцов, вызвавших осуждение Вебера:

Прим. 3

Вряд ли найдется сегодня музыкант, который стал бы оспаривать художественную полноценность приведенного примера, отличающегося свободой вертикальных образований в пределах сравнительно короткого «пробега» голосов между опорными точками, где гармония вполне ясна. В современной музыке, как уже подчеркивал в нашей дискуссии Л. Мазель, подобного рода «пробеги» используются шире, смелее; они достигают значительно большей протяженности, чем у Баха. У Шостаковича их «разрыхляющая» гармонию сила уравновешивается высокой функциональной организованностью узловых моментов развития. В этом отношении чрезвычайно показательны заключительные кадансы, в которых (в отличие от сочинения Хиндемита) отчетливые гармонические формулы как бы подытоживают развитие пьесы:

Прим. 4

Многие кадансы Шостаковича, казалось бы традиционные, благодаря одному-двум штрихам получают новое, свежее звучание. Обратимся к заключительному кадансу прелюдии до минор, представляющему собой новый вариант полного классического каданса, типичного, в частности, для баховского «Хорошо темперированного клавира». Заканчивается он автентическим последованием: доминанта — мажорная тоника (последней завершается несколько минорных пьес в цикле Шостаковича). Доминанте предшествует двойная доминанта — «участник» многих классических кадан-

_________

1 См.: С. М. v. Weber. Hinterlassene Schrivften. Zweiter Band. 2. Ausg. Leipzig, 1850, s. 44–56.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Раскрывать духовное богатство человека 5

- Музыка «глубокого» экрана 7

- Режиссер встречается с композитором 10

- О путях советского романса 16

- Светлое восприятие жизни 21

- Послушайте эту музыку! 23

- Про що задумалась, дiвчино? 25

- «Поднимись и воскликни: нет!» 29

- Гармония и полифония (заметки о полифонических циклах Баха, Хиндемита, Шостаковича) 31

- О некоторых задачах эстетической науки 37

- Заметки о балете 43

- Возрождение «Лоэнгрина» 46

- Варшавская оперетта в Москве 50

- Равелиана (к 25-летию со дня смерти Мориса Равеля) 53

- Письма А. Е. Варламова к П. А. Бартеневой 66

- Форт-Уорт, конкурс имени Клайберна 69

- Радость творчества 72

- В дальних странах 75

- Зарубежная печать о гастролях советских артистов 77

- Быть ли исполнительской секции? 78

- В защиту баяна 81

- И. Ершов — Гришка Кутерьма 84

- В концертных залах 91

- Музыкальные будни Омска 103

- Певец социалистической Германии (о Гансе Эйслере) 106

- Встречи с Хиндемитом, Шенбергом и Равелем 114

- Золтану Кодаю — 80 лет! 122

- Рождение шедевра 127

- Новые произведения венгерских композиторов 131

- Опера и балет на Зальцбургском фестивале 132

- Студия имени Чайковского 134

- Письмо из Стокгольма 136

- У нас в гостях английские композиторы 137

- Книги А. М. Веприка 140

- Коротко о книгах 142

- В смешном ладу 144

- Хроника 147

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1962 год 160