эстраде Э. Купер. В менее конденсированном виде они присутствовали у артистичного, но подчас несколько небрежного А. Павлова-Арбенина и даже у «деловитого», но по-настоящему темпераментного Н. Малько.

Когда, неспешно и как бы даже излишне осторожно ступая среди сидящего за пультами оркестра, на эстраде появлялась массивная фигура Глазунова, когда он становился за дирижерский пульт и, левой рукой надев пенсне, склонялся над партитурой, подняв до уровня наклоненного лица согнутые в локтях руки, по рядам слушателей пробегала волна сочувственной и несколько недоуменной заинтересованности, как бы в предвкушении чего-то необычного, непохожего на то, «как бывает» и «как надо». Его как бы заранее извиняли, принимая во внимание огромные композиторские заслуги, за вторжение по личной прихоти в несвойственную ему область. И далее само дирижирование, если говорить о чисто внешней, «зрительной» стороне процесса, не давало повода к изменению такого отношения.

Зажав палочку тремя пальцами, он делал рукой мелкие движения, похожие на крестное знамение, поворачиваясь всем корпусом попеременно то к одной, то к другой группе инструментов. Казалось, он благословляет оркестр. У некоторых это вызывало улыбку. Другим, напротив, становилось скучно от однообразия зрительных впечатлений. И только те, для кого художественная значимость симфонического исполнения заключается прежде всего в слуховом впечатлении, кто был в состоянии целиком сосредоточиться на нем, не отвлекаясь на совершенно отсутствующий у Глазунова «пластический комментарий» к музыке, тот мог оценить выдающиеся достоинства его интерпретации собственных партитур.

Я думаю, что Глазунов и был не только по преимуществу, но и исключительно «автоисполнителем», лицедеем своей музыки, у которого нерв и пульс рождаемого исполнением живого звучания тончайшим образом соответствовали самой природе произведений его «звукового зодчества». Мне кажется, что неудача с «премьерой» Первой симфонии Рахманинова в этом отношении крайне показательна и красноречиво подтверждает мою мысль. Как исполнитель, он был невосприимчив к темпераменту другой натуры, к «чужой» психологии. А вот себя он передавал просто и верно, точно таким, каким и был в своей музыке — без позы, без преувеличенной аффектации, спокойным и сильным, ясным и светлым, умеренным в чувстве и углубленным в мысли.

Римский-Корсаков, характеризуя инструментовку Глазунова, подчеркивал, что он (Глазунов) «всеми силами стремится оркестровать свои сочинения так, чтобы оркестровка его была бы сама по себе незаметна, но, звуча, подобно идеальному фортепиано под руками идеального пианиста, делала бы ясными его сочинительские намерения». И далее, называя Глазунова «в этом смысле классиком», добавлял: «Кто во времена Гайдна, Моцарта и Бетховена кричал об их оркестровке? Оркестровка была и у них, но она служила для передачи их музыкальных мыслей»1.

Это очень верное наблюдение Римского-Корсакова я по аналогии отношу к дирижерскому искусству Глазунова. «Передача мысли», исполнение такое, при котором «оркестровка была бы сама по себе незаметна», — вот что было индивидуально артистично у Глазунова-дирижера и что проходило мимо внимания большинства слушателей, «зараженных» распространенным мнением о том, что дирижирование Глазунова — не более чем «игра по-композиторски на оркестре».

Мне запомнилось несколько дирижерских выступлений и репетиций Глазунова: его исполнение Седьмой (Пасторальной) симфонии в Большом зале филармонии и на открытой эстраде в Летнем саду; его аккомпанемент к Первому фортепианному концерту, когда солировала пианистка Луговая, вдруг запамятовавшая свою партию в большом сольном монологе экспозиции первой части после развернутой интродукции (тогда Глазунов остановил исполнение и начал его сначала); его дирижирование балетами «Раймонда» (в начале февраля 1923 года) и «Испытание Дамиса» (в середине января того же года).

Его исполнительскому искусству, конечно, были присущи черты, о которых можно было спорить. Например, тенденция к замедлению темпов, чего всегда очень опасались артисты в балетных спектаклях. Е. Гердт, например, в таких случаях перехватывала ритмическую инициативу у автора-дирижера, как это было хотя бы в Pizzicato, «рассекающем» большой вальс в «Раймонде», на спектакле, данном в пользу семьи скоропостижно скончавшегося художника П. Ламбина в феврале 1923 года. В этом спектакле были заняты лучшие силы хореографической труппы: Е. Люком, Т. Трояновская, Г. Большакова, В. Семенов, А. Монахов, Б. Шавров. И Глазунов считался с исполнительской инициативой балетных артистов, шел ей навстречу.

Быть может, небезосновательны были нарекания в отсутствии у Глазунова-дирижера бурных вспышек исполнительского темперамента, резкой светотени в динамике. Но в таких исполнительских средствах и не нуждались его собственные партитуры, отличающиеся постепенностью, плавностью линий нарастаний

_________

1 Н. Римский-Корсаков. Из дневника. Запись от 29 ноября 1907 года. «Музыкальное наследство». Римский-Корсаков, т. 2, М., АН СССР. 1954, стр. 17–18.

и угасания звучности, густым, мягким и ровным оркестровым колоритом.

Обладатель феноменального слуха, Глазунов легко различал фальшивую ноту в общем пассаже струнных у какого-нибудь артиста, сидящего за третьим или четвертым пультом альтов, или же чуть неточную интонацию одного из деревянных инструментов в групповой фигурации на фоне протяженного аккорда меди. И в этих случаях останавливал и поправлял оркестр. Естественно, что такие его качества до предела обостряли «слуховой самоконтроль» всех артистов оркестра. В результате игра под его управлением всегда отличалась безукоризненной чистотой строя, полнейшей интонационной и ритмической четкостью, которая служит первейшей предпосылкой для выразительности музыкального исполнения.

Глазунов-исполнитель покорял естественностью фразировки. Он с непринужденностью интимного собеседования предлагал декламационную манеру выпевания мелодии и солисту и группе инструментов, играл как говорил, как думал, без малейшей «рефлексии», без оглядки на впечатление, которое мог произвести. И это требовало от артистов оркестра «ответной» интимности высказывания, придавало простоту и искренность музицированию каждого.

Особое воздействие на исполнителей и публику неизменно оказывало присутствие во главе большого исполнительского коллектива такого признанного арбитра в вопросах музыкального искусства, каким был в те годы Глазунов. Это создавало ощущение особой торжественности, побуждало любой оркестр «богаче настраиваться», становиться «тембристее», гибче и тоньше в своих звуковых качествах. Помню, как на юбилейных симфонических концертах, которыми в декабре 1922 года в Ленинграде отмечалось сорокалетие творческой деятельности Глазунова, при его появлении на эстраде весь зал поднимался с мест и долго несмолкаемыми аплодисментами приветствовал маститого композитора.

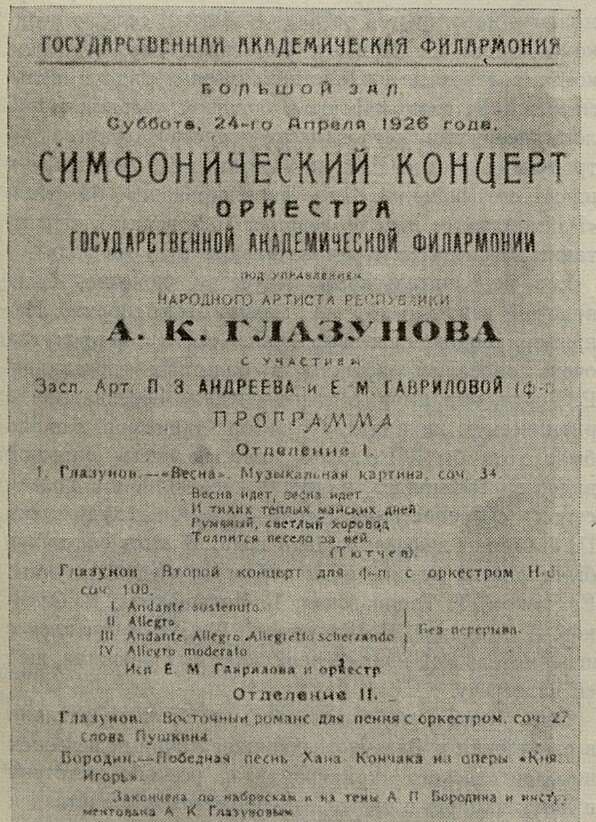

Уместно тут же сказать и об ансамблевых выступлениях Глазунова, в те годы тоже довольно частых. Я слышал его с М. Бриан, с И. Ершовым, в фортепианном дуэте с Е. Гавриловой, которой он аккомпанировал на рояле свой Второй фортепианный концерт, с начинающей тогда певицей К. Комиссаровой. Фортепианная игра Глазунова не отличалась виртуозностью, но была технически свободной (он, по-видимому, занимался перед выступлениями) и очень четкой по дифференцированному воспроизведению фактуры — с выделением полифонических подголосков, с «очеловечением» инструментального звучания и гибкой, подвижной педализацией.

В аккомпанементе вокального произведения он нигде не «возвышал голоса» рояля по отношению к певческой фразе, внимательно удерживая пропорции звучности «в пользу» вокалиста и осмысленно комментируя поющийся текст «подстрочным» повествованием на клавишах: поэтично рисовал скромными звуковыми красками спокойный морской пейзаж в «Нереиде», в щипковой «арфной» манере давал широкие арпеджированные аккорды в «Вакхической песне», имитировал наигрыши деревенской жалейки в песне «Не велят Маше за реченьку ходить». И чувствовалось — в ансамбле он «режиссер исполнения», подсказывающий вокалисту характер интонирования, меру убыстрения или замедления фразы, увеличения или ослабления силы звучания, акцентировку слова или слога. В этом отношении в его выступлениях с вокалистами в двадцатые годы было что-то прямо противоположное тому, что описывал Стасов, рассказывая об его ансамбле с Шаляпиным. Тогда «он так мастерски следил за всеми его (Шаляпина. — В. Б.-Б.) f[orte] и p[iano], за всеми его бесконечными

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Праздник песни 5

- О путях развития языка современной музыки 8

- Этапы большого пути 23

- Поговорим откровенно 29

- Музыкальная весна 34

- Рисунок 35

- Дорогой дерзаний 36

- Становление жанра 42

- Бюрократ и смерть 46

- Младшая сестра 48

- На пороге искусства 51

- Встреча с народным искусством 57

- Литовский камерный 60

- Талант и воля 61

- «Ажуолюкас» 62

- О сыгранном 64

- В оперном театре 66

- Всегда в поисках 67

- Ведущий хор республики 67

- Им помогает библиотека 68

- О жанрах, формах и творческом поиске 69

- Встречи с Глазуновым 72

- Моцарт живет во всех нас 87

- Из автобиографии 89

- Сатира в опере 96

- Спустя восемнадцать лет 100

- Гордость художника 104

- В концертных залах 110

- Новая музыка в эфире 120

- Фильм о балерине 121

- В Узбекистане 126

- У композиторов Туркмении 134

- Любомир Пипков 137

- Живое творчество или таинство «эксперимента» 142

- Город живых традиций 146

- На музыкальной орбите 153

- Хроника 159