ровой войны и создания независимой Чехословацкой республики. Это было время общественного и патриотического подъема, который переживали все деятели чешской культуры в 1918–19 годах. Лично для Яначека этот период совпал с рядом счастливых обстоятельств, совершивших настоящий переворот в его жизни.

Вслед за огромным успехом пражской премьеры «Ее падчерицы» (26 мая 1916 года) последовал подлинный триумф оперы 16 февраля 1918 года в Вене. Яначек становится всемирно знаменитым, и это кладет конец долгому пренебрежению и неверию в его творчество, прежде всего со стороны чешских коллег. Для 64-летнего композитора наступает, наконец, пора всеобщего признания. Его приглашают профессором в Пражскую консерваторию, о нем пишут в газетах, театры просят партитуры его опер.

Поздняя слава могла бы снизить творческую активность музыканта, напомнив о заслуженном и почетном отдыхе, для которого, казалось бы, теперь наступило время. Но только не для Яначека. Борец и бунтарь от природы, фанатически увлеченный своими творческими идеями, которые он взрастил в трудные годы обид и поражений, он прежде всего увидел в этой славе убедительное доказательство собственной правоты. И эта уверенность настолько окрылила композитора, что ответом на восторженное признание публики и специалистов был новый творческий порыв. С небывалым вдохновением обращается он опять к главному делу своей жизни — сочинению опер. Если на «Ее падчерицу» ушло в свое время почти десять лет, а на «Пана Броучека» — около девяти, то в последнее десятилетие своей жизни Яначек создает одну за другой четыре большие оперы: «Катю Кабанову», «Лисичку-плутовку», «Средство Макропулоса» и «Из мертвого дома». Это — не считая «Глагольской мессы», цикла «Записки пропавшего без вести», Симфониетты, фортепианного Концертино, двух квартетов и целого ряда других крупных произведений. Теперь, на вершине признания и мастерства, творческая энергия художника била ключом.

Чешские биографы любят начинать историю «Кати Кабановой» с 1896 года, когда Яначек, приехавший в Россию к брату, попал на Всероссийскую выставку в Нижнем Новгороде. Действительно, впечатления от этой поездки были очень сильными и яркими. «Волгу и ее жизнь я сам наблюдал в Нижнем Новгороде», — пишет он четверть века спустя в 1920 году переводчику «Грозы» Островского Винценцу Червинке. И в другом месте: «А мачты на Волге возвышались, и гладь Волги в блеске месяца казалась такой же светлой, как душа Катина...» Несомненно, Яначек запомнил не только образ могучей русской реки, но и людей — купцов, нижегородских мещан, пеструю ярмарочную толпу с ее песнями, плясками и балалаечными наигрышами. Как музыкант, он не мог не почувствовать здесь своеобразия русского музыкального быта, преж-

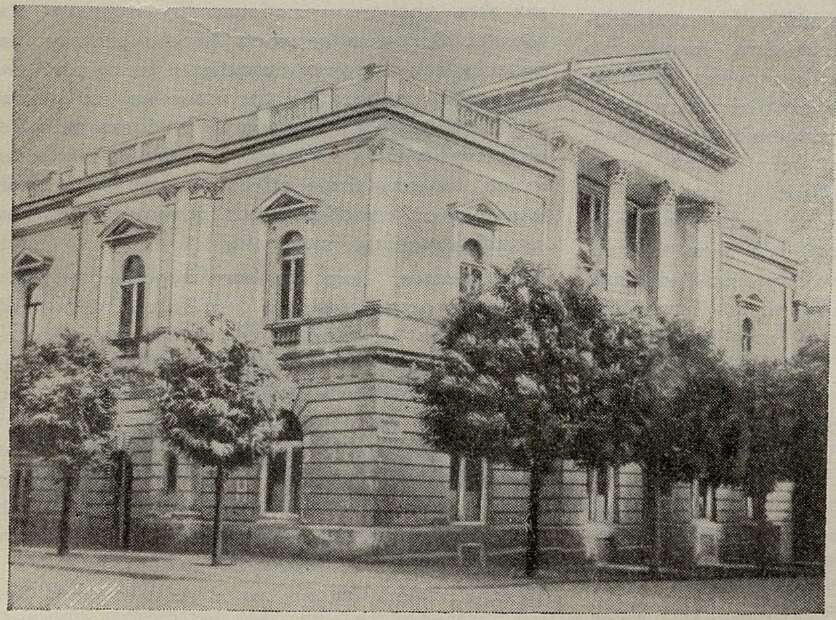

Музей Л. Яначека в Брно

де лишь ощущаемого через партитуры великих мастеров. Словом, нижегородская поездка позволила ему почувствовать старую Россию, с ее дореформенными пережитками, с ее размахом и скованностью, раздольем и темнотой. Это сильное и глубокое впечатление композитора-драматурга не прошло бесследно — оно жило в его памяти при работе над оперой.

Либретто «Кати Кабановой» создано самим Яначеком в соответствии со своими требованиями к оперной драматургии.

В «Грозе» Островского 5 действий, 41 явление. В опере Яначека 3 действия, 25 явлений. Текст сокращен почти вдвое. Отброшены преимущественно эпизоды диалогического описательного характера, монологи Кулигина о мещанской жизни города, народно-разговорные сцены. Вообще Кулигин как персонаж в опере отсутствует. Некоторые черты его переданы Кудряшу, который здесь не конторщик Дикого, а молодой учитель и химик-механик1. Лицо более интеллигентное по сравнению с одноименным персонажем драмы, Кудряш в опере (вместе с Варварой) отчетливо выражает линию, оппозиционную по отношению к «темному царству» Кабанихи и Дикого. Если Катерина и Борис — пара романтическая, страдающая и безропотная, то Кудряш и Варвара — пара веселая, непокорная и сознательно бунтующая; в этом смысле они — люди нового времени по сравнению с Кудряшом и Варварой Островского; вольно или невольно, Яначек приблизил эти образы к современности.

Сосредоточив свое внимание на психологической драме человеческой личности, композитор отворачивается от бытовых, жанровых и каких бы то ни было других народно-хоровых сцен. Вообще народ как собирательное лицо, особенно характерное для русской оперы, здесь отсутствует. Это, очевидно, связано с эстетической позицией Яначека в данном вопросе; если в ранний период он рассматривал хор лишь как воплощение жанрового начала (песенно-танцевальные сцены в «Ее падчерице»), то в «Кате Кабановой» и «Лисичке-плутовке» хор приобретает новую функцию, помогая композитору усилить психологический подтекст событий (хор — голос природы). Лишь герои обеих этих опер обрисованы как индивидуализированные персонажи. Хора-обобщения, выражающего, по меткому определению Римского-Корсакова, «голос народа», нет ни в ранних, ни в этих операх. Лишь в ораториальной партитуре «Глагольской мессы» (1926) да отчасти в последних операх можно говорить о появлении у Яначека хоров-обобщений (монолог Эмилии с хором в «Средстве Макропулоса», хор каторжников, воспевающий свободу, в опере «Из мертвого дома»).

Катерина в опере раскрывается как образ просветленный и нежный, как существо редкой чистоты и одухотворенности. Это воистину «луч света в темном царстве». Композитор подчеркивает именно такую характеристику Катерины всеми имеющимися в его распоряжении ресурсами; светлый тембр лирического сопрано, кристально чистые, чуть хрупкие звучания высоких деревянных духовых, нежный наигрыш флейт и скрипок, сопровождающих ее выход и ее первые слова; импрессионистически красочная, прозрачная звукопись оркестра предваряет ее большой монолог о своей жизни до замужества (вторая картина). И даже в последнем акте, когда сломленная Катерина думает о смерти, в оркестре возникают ясные трели флейт и гобоев (как отклик на ее слова; «Птички прилетят на могилу, выведут птенчиков...»). И умирает она в опере тихо и кротко — просто потому, что жить больше после крушения своей любви она не может.

Вместе с тем Яначек раскрывает в широких, напряженно развивающихся мелодических образах весь драматизм любовных переживаний Катерины. Сохраняя верность своему методу перенесения в оперу музыкальных интонаций живой речи, композитор достигает на их основе поразительного мелодического богатства. Вся партитура оперы насквозь кантиленна и симфонична. Мелодические образы дышат, расцветают и замирают, преобразуются, обогащаясь новыми психологическими нюансами.

Разумеется, мир «темного царства», который служит фоном драмы и носителем «контрдействия», не исчерпывается одним-двумя музыкально-тематическими образованиями, пусть даже исключительно меткими и «вездесущими». Тут прежде всего проявляется великолепное мастерство Яначека в области речитативной характеристики: сверлящие, назойливые, бездушно-жестокие речи Кабанихи, образ которой лишен в музыке малейших признаков человечности, злобные выкрики самодура Дикого, тупость и приниженность Тихона, льстивые интонации Феклуши.

_________

1 Композитор только не учел (да и не мог учесть) одного обстоятельства: имя Кудряш звучит для русского уха нарицательно и не подходит для учителя-интеллигента. Возможно, лучше было бы сохранить за этим персонажем фамилию Кулигина.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169