ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ СОВЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

К 100-летию со дня рождения М. Е. Пятницкого

Из архива М. Е. Пятницкого

Замечательный пропагандист русской народной песни оставил совсем не большое документальное наследие, в котором основное место занимают официальные письма, биографические материалы, фотографии и меньше всего рукописи, вышедшие из-под его пера.

Вся научно-этнографическая и неутомимая организационная деятельность Пятницкого в области народного искусства (совмещаемая в течение долгих лет с работой письмоводителя Московской психиатрической клиники) почти исключала для него возможность теоретизирования, высказывания в печати своих мыслей по вопросам народного творчества, особенно в дореволюционное время.

Тем ценнее для нас сегодня набросок статьи Пятницкого — ответ на помещенное в газете «Утро России» интервью с певицей Н. Плевицкой. Большая обида за опошляемую русскую песню, за недооценку музыкального фольклора, питавшего своими соками творчество великих русских композиторов, звучит в этой заметке.

И как контраст — письмо Пятницкого к видной деятельнице советского музыкального образования Надежде Яковлевне Брюсовой, написанное в 1925 году, по-видимому, в ответ на поздравление с присвоением ему звания заслуженного артиста РСФСР.

Между этими двумя документами лежит период первых лет Октября, ставший для хора и его создателя началом расцвета и широкой профессиональной деятельности. Достаточно напомнить, что хор с февраля 1911 года благодаря усилиям Пятницкого и без всякой помощи извне смог дать до 1914 года только 10 концертов. Но уже в сезоне 1917/1918 года состоялось около 80 концертов.

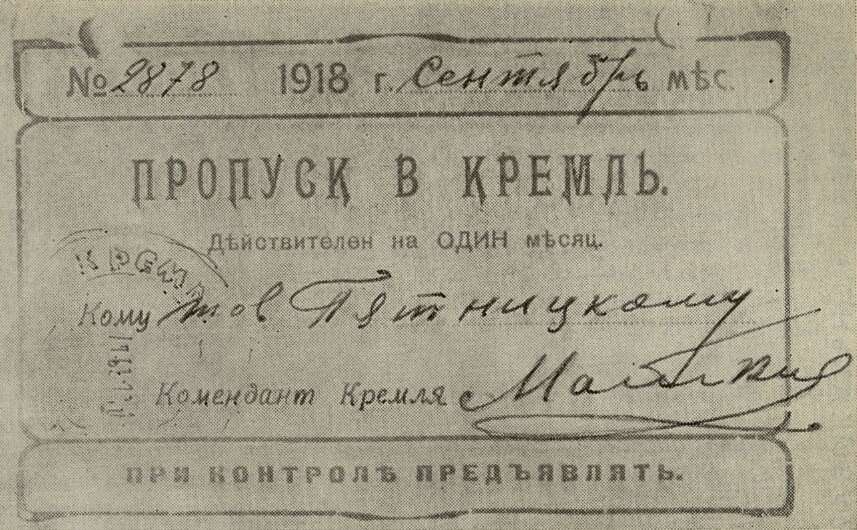

Общеизвестен факт присутствия В. И. Ленина на одном из концертов хора Пятницкого в Кремле 22 сентября 1918 года. После этого концерта Пятницкий был приглашен к Владимиру Ильичу. И вот свидетельство этого события — пропуск,

выданный Пятницкому специально для входа в Кремль. Еще один документ того же года — удостоверение о командировке в Воронежскую губернию «для сбирания народных песен», подтверждающее «важность работы» Пятницкого «в культурно-просветительном отношении» для молодой советской республики.

Трудно было работать коллективу, не имевшему поначалу ни постоянной финансовой поддержки, ни своего помещения, ни транспорта. Среди документов письмо Пятницкого директору фабрики «Трехгорная мануфактура» с просьбой устроить артистов хора на работу; его же письмо в Главпродукт о выдаче обуви артистам и, наконец, черновик письма, по-видимому, в Наркомпрос, о необходимости иметь хору свое помещение.

В архиве большое количество отзывов о деятельности самого Митрофана Ефимовича и его коллектива; письма из воинских частей, различных советских учреждений, газет «Правда», «Беднота» и др. Все это благодарности за концерты (большей частью бесплатные), просьбы повторить выступления. Кроме официальных писем, более тысячи отзывов, опущенных в «Почтовый ящик» хора Пятницкого. Публикуются два из них, принадлежащих известному художнику А. Герасимову и крупнейшему мастеру хорового искусства, директору Московской народной хоровой академии А. Кастальскому. Отзыв последнего — это не только впечатление от концерта, это оценка всей многолетней деятельности Пятницкого.

Еще одна область его работы отражена в документах архива. В 1921–25 годах Пятницкий вел занятия по постановке голоса в студиях Московского Художественного театра, главным образом в Третьей студии (им. Вахтангова). В одном из писем 1923 года студийцы высказывают ему благодарность «за талантливые и полные горячего увлечения уроки». В этом же письме говорится: «Мы постараемся надолго сохранить в своей памяти Ваши указания и, поскольку хватит умения, применять их к театру». Среди его учеников были Ю. Завадский, Б. Захава, Ц. Мансурова, Р. Симонов, а также Б. Щукин, который брал уроки пения у Пятницкого еще в 1912–13 годах. На публикуемом неизвестном фото Щукина (в период его учебы в Московском высшем техническом училище) имеется надпись: «На память дорогому доброму учителю Митрофану Ефимовичу Пятницкому от признательных учеников. Б. Щукин, С. Осин. 11 января 1915 года». Все эти документы и фотографии хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Мы впервые публикуем некоторые из них.

М. Ситковецкая

*

В статье «Н. В. Плевицкая о своих песнях», помещенной в № 279 [1910 г.] газеты «Утро России», мы узнаем, что г. Плевицкая чувствует себя обиженной этнографами. «Помилуйте, батюшка, Тит Титыч! Вы сами всякого обидите», — невольно хочется воскликнуть искреннему любителю народной поэзии и музыки. В самом деле, может ли кто-нибудь обидеть такую самоуверенную «крестьянку», как г. Плевицкая, для которой кажутся неинтересными «архаичные» народные мелодии, буквально пропитавшие собою вдохновенную музыку таких светил, как Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Балакирев, Лядов, Гречанинов, мелодии, оцененные и использованные Чайковским, Глазуновым и целым рядом менее гениальных, но очень солидных русских композиторов.

Имена последних мы не перечисляем, подозревая, что г. Плевицкая мало знакома с музыкой,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169