товке, на редкость изящной и ясной, в гармоническом языке, чистом от преднамеренной фальши (к чему склонны многие молодые композиторы!), но богатом и изобретательном, в фактуре, полнокровной и вместе с тем как-то по-особому легко дышащей, в форме, логичной и отшлифованной; все музыкальные «события» следуют друг за другом естественно и непринужденно.

Единственное возражение в этом смысле вызывает план цикла: если первые две части следуют друг за другом без перерыва, то между второй и третьей частями имеется ясно выраженная цезура. Из-за этого возникает ощущение слитности начальных и расчлененности последних этапов музыкального развития, не мотивированных концепцией самого замысла.

Образное единство вызывает к жизни единство тематизма. Красивые и ясно отличимые друг от друга темы интонационно близки друг к другу. Так рождаются три основные группы тем, динамических, лирических и скерцозных, размещенных в симфонии согласно традиционным условиям сонатной композиции. Рондообразная вторая часть менее обычна по тематическому развитию: в ней причудливо сочетаются пасторальная лирика, мягкая, «облегченная» скерцозность с тончайшей поэтической интимностью.

Интересно решена форма первой части — здесь возникают два звена сонатного развития, экспозиции противопоставлены слитые воедино разработка и реприза; последняя сильно сжата и, возникнув на волне динамического развития, постепенно ведет к пронизанной мягким светом тихой проникновенной коде.

Из тематического материала особо привлекательны побочная партия первой и главная тема второй части. Если в них и светятся отблески прокофьевской лирики, то преломлены они творчески самостоятельно.

Может быть, и рано еще говорить о полностью сложившейся индивидуальности автора симфонии, однако ее здоровые и крепкие ростки явно различимы; симпатичное и гармоничное дарование Николаева с каждым новым сочинением крепнет и проявляет признаки все более и более очевидной индивидуальности.

Все отмеченные выше качества симфонии не случайны: они непосредственно вытекают из присущего ее автору ясного мировосприятия и свидетельствуют об его умении отражать светлые, динамичные, творчески вдохновенные стороны жизни, об умении быть по-настоящему современным — без столь модных в наше время потуг на оригинальность, без ложного самолюбования своей «непохожестью на других». Синтез всех этих сторон таланта Николаева возникает в сознании слушателя как-то сам собой.

Новое произведение было исполнено оркестром Московской государственной филармонии. И оркестр, и его постоянный руководитель К. Кондрашин, продирижировавший симфонией, за последнее время особо привлекают внимание общественности своим творческим отношением к искусству, своей неутомимостью в пропаганде новых произведений советской музыки.

В отчетном концерте это творческое содружество принесло также свои плоды — симфония А. Николаева прозвучала вдохновенно; отличное исполнение донесло до слушателей все богатство и красоту ее музыки.

Т. ЩЕРБАКОВА

Гнев и лирика

Генрих Вагнер принадлежит к тому поколению людей, чья юность опалена огнем войны. Годы проходят, но не стихает боль утрат, не перестает наливаться гневом сердце, пламенеть ненависть к жестокости. И все сильнее звучит в искусстве протест против бесчеловечности, воспевается любовь к жизни и людям. Этому посвящена и симфоническая поэма «Вечно живые» Генриха Вагнера. В ней выявились самые сильные стороны его дарования — склонность к эмоциональной насыщенности характеристик и «скульптурной осязаемости» образов. Конечно, существует самая непосредственная связь между работой Г. Вагнера в жанре балета, в области музыки к радиопостановкам, драматическим спектаклям и его поэмой. В этом смысле «Вечно живые» примыкают к тому типу произведений советского программного симфонизма, который ис-

пытывает все более энергичное воздействие конкретно образных приемов драматургии кино, музыкального театра.

Программа поэмы не опубликована, но большая конкретность и выразительность музыки позволяют говорить о существовании в ней обобщенного сюжетного подтекста. Идея произведения раскрывается в остро-драматических ситуациях. Перед слушателем проходят картины прошлого, картины человеческих страданий и горя. А потом как возвращение от воспоминаний к действительности, к ласковой тишине мирного солнечного дня слышится теплое «слово» сострадания и любви к людям.

Музыкальное развитие поэмы совершается путем сопоставления контрастных эпизодов. Их шесть, и они скомпонованы по схеме видоизмененного сонатного аллегро со вступлением и кодой, с эпизодом в разработке и усеченной репризой, где отсутствует главная партия. Почти каждый из эпизодов представляет собой сценку или портрет; в основе лежит характерная тема, энергично развивающаяся и завершенная яркой кульминацией. Таково, например, вступление, которое может быть названо «сценой борьбы», заключение же — светлый лирический апофеоз.

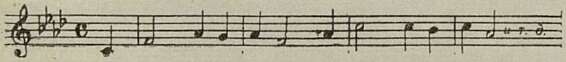

Музыкальная речь автора нередко подчеркнуто декламационна; в ней слышатся то интонации стона, плача, то ораторская взволнованность, приподнятость. Выразительно, например, скорбно звучащее соло контрафагота в экспозиции. Мелодической основой этого инструментального речитатива послужила белорусская народная песня «Павей, ветрык»; на ней основана побочная партия, а здесь ей приданы скорбные черты.

Пример

Пример (С. fagotto. Adagio)

Большую экспрессивность придает музыке поэмы удачное применение женского хора без слов. Композитор вводит и приглушенное, тоскливо звучащее пение с закрытым ртом, и обычный тембр голоса. В наиболее напряженных моментах произведения автор предельно уплотняет хоровую фактуру и достигает особой силы вокально-симфонического звучания. Таково кульминационное проведение побочной партии в экспозиции:

Пример

В репризе Г. Вагнер тонко использует акустический эффект, возникающий от сопоставления натуральной звучности женского хора и ее инструментальной имитации: засурдиненные струнные нежно и жалобно «выводят» напев песни «Павей, ветрык».

В связи с этой своеобразной «подменой» тембров особенно ярко воспринимаются обаяние и теплота «реального» женского хора в заключительном эпизоде поэмы. Здесь будто озвучена тишина, музыка словно передает свет солнца, трепет молодой листвы в тихих «всплесках» впервые введенных здесь арф, в колыханиях прозрачных высоких флейт и скрипок. Как далекое эхо звучит тема литавр из вступления. На этом «застывшем» фоне длительно выдержанной тоники до мажора тихо «парит» нежная мелодия народной песни у хора, изложенная параллельными секстаккордами.

В поэме много раз использованы приемы остинато в сочетании с вариационностью. Но показательно, что и этим общераспространенным приемам сообщен конкретно-выразительный смысл.

Так, например, тема вступления очень коротка; ее интонационное зерно — многократно повторяющаяся у литавр кварта ре—ля. На этот «тяжело шагающий» ритм литавр накладывается характерный рисунок тремолирующих виолончелей и барабана. Слышится не то стон, не то тягостный вздох, сопровождающий медленное монотонное «покачивание» кварт.

Пример (Andante lamentoso)

Повторность одного такта, лежащая в основе темы вступления, становится затем методом ее развития. Возникают как бы вариации типа basso ostinato: на тему, звучащую у литавр и

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149