XVI века. Кодай исследовал происхождение этой мелодии, сохранившейся в устной традиции, и сделал важное открытие для истории венгерской музыки. Он нашел звено, связующее так называемое высокое искусство с народной поэзией, профессиональную музыку с народной. В 1920–21 годах он опубликовал результаты своих исследований в статье «О песне Аргируша». Эта статья Кодая положила начало новому этапу в венгерском музыкознании. Она, с одной стороны, внесла историзм и широту во взгляды, господствовавшие до сих пор в исследованиях по народной музыке, с другой же стороны, дополнила односторонний метод музыковедческих исследований, ограничивавшихся исключительно письменными памятниками.

«Западные народы имеют богатые письменные и печатные сборники мелодий, восходящих к XIII веку. У нас же более ценная часть венгерских «Monumento Musicae» представлена не в запыленных архивах, а в живом источнике, в памяти народа. Какие века охватывает эта память, мы пока еще не знаем. Но наверняка более давние, чем XVI век. Это и есть история венгерской музыки, нужно лишь научиться читать ее», — писал Кодай в 1925 году.

Убежденность в неразрывной связи народной музыки с исторически сложившейся профессиональной определило композицию «Венгерского Псалма». Мелодия рефрена пентатонична в духе венгерских народных песен, его ритмика характерна для исторических песен XVI века. Партия летописца имеет родство с тем типом исторических песен, который Кодай нашел в песне Аргируша.

Этот исторический подход к народной песне характерен и для других произведений Кодая, таких, как «Хари Янош» и «Цинка Панна» из его сочинений для сцены, как игра «Лендвел Ласло», или «Призыв Зрини» для хора, или как обработки народных песен.

Барочный характер «Псалма» проявляется не только в его форме. В те годы, когда в Европе было модно имитировать формальную, техническую сторону музыки барокко, Кодай нашел особую, внутреннюю связь с великими эпохами истории музыки, с искусством позднего Возрождения. В исторических песнях он нашел специфически венгерские памятники той эпохи и художественно их переосмыслил. Жанр оратории, структура, напоминающая «кончерто», полифоничность фактуры являются в «Псалме» наилучшим и органическим выражением содержания. Особую роль играет хор, который передает идейную суть произведения.

Музыкальное мышление Кодая более вокально, чем бартоковское. Первые его сочинения — песни на народные тексты в сборнике «Энексо» («Пение»). Перед созданием «Псалма» он напи-

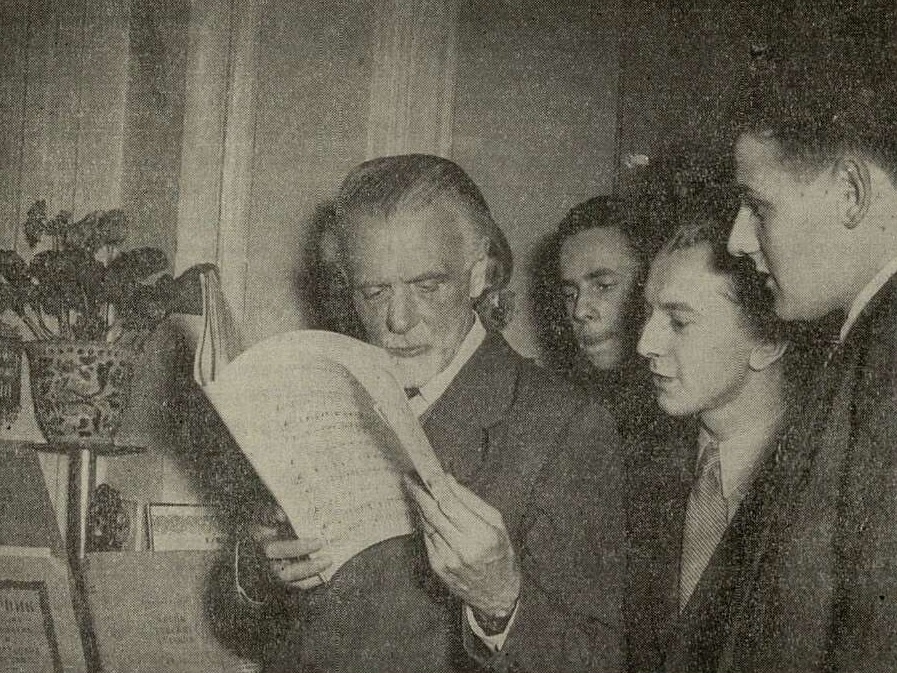

3. Кодай на выставке советских изданий

сал большое количество песен. Особенно значительны те из них, которые написаны на слова венгерских классиков XVIII–XIX веков: Чаконаи, Бержени, Кёльчи. Название одной из серий, опубликованной в 1929 году, «Запоздалые мелодии», не случайно: шедевры классической венгерской поэзии могли получить достойные — в народном духе — мелодии лишь с опозданием в сто, а то и больше лет.

До сих пор в вокальном жанре Кодай писал главным образом песни, может быть, один или два мужских хора. Инструментальные произведения были написаны тоже для отдельных инструментов, прежде всего для фортепиано.

Начиная с 1925 года после «Псалма» Кодай выступает с целым рядом великолепных хоров, в большинстве случаев без сопровождения оркестра. В течение трех десятилетий одно за другим появляются сочинения для детского, смешанного и мужского хоров; хоры на народные, классические или современные тексты. Это иногда небольшие, а иногда и монументальные произведения. Они составят богатый репертуар для любого самого требовательного хорового коллектива.

Художественный принцип, лежащий в основе хоровых произведений, связан с исследованиями Кодая, результатом которых явилась статья «О песне Аргируша». В модальном мире венгерских песен была открыта столь же богатая и классически чистая диатоническая монодия, как та, которая дала жизнь хоровой культуре Возрождения. Кодай много лет посвятил изучению хорового стиля, профессиональных секретов Палестрины и его современников. Он сумел соединить их композиционные принципы с родной интонацией народной музыки и с неомодальным мышлением, возрождающимся в XIX–XX веках. Этот синтез породил хоровое искусство неповторимой красоты, это было подлинное возрождение великой европейской хоровой культуры.

Мы не ошибемся, если увидим начало осуществления этого открытия уже в трактовке хора в «Венгерском Псалме». При сравнении этого произведения с хорами, созданными позднее, нельзя не понять, что расцвет хорового искусства Кодая не случайная удача, а результат претворения в жизнь целеустремленной программы.

*

«Музыка принадлежит всем» — так назывался изданный десять лет тому назад сборник статей Кодая о культурной политике. «Но как сделать, чтобы музыка принадлежала всем? Об этом я размышляю с тех пор, как дошел до mezzo del cammin, до половины своего жизненного пути», — пишет в предисловии к книге автор, которому в то время было уже 70 лет. Этот вопрос свидетельствует о возникновении определенной программы музыкального воспитания венгерского народа, в массе своей не знающего музыки, не имеющего музыкального образования. Серия хоровых произведений дает ответ на один вопрос: «как делать из музыки музыку для всех».

Будущие любители музыки уже с детства знакомятся с лучшими произведениями классической и народной музыки. Хоровая программа свидетельствует о том, что Кодай предназначал музыку не детям богатых, имеющих рояль, а тем маленьким школьникам, у которых нет денег на инструмент, тем, которых уже в середине 20-х годов с такой радостью слушал Барток, когда они исполняли его сочинения. О том, каких широких масштабов может достичь музыкальная деятельность масс, свидетельствует хоровая культура Ренессанса.

Если мы посмотрим, что скрывается за этим планом музыкального воспитания, то обнаружим, что он служит более значительной цели: воспитать культурный и свободный народ.

Каково было содержание этой программы? Пусть Кодай скажет сам. В своей лекции в 1933 году «Фольклор и история музыки» он следующим образом резюмировал свою основную мысль: «Не только наша музыкальная жизнь, но и вся наша культура резко делятся на два почти не соприкасающихся друг с другом мира. С одной стороны, высокая культура, заимствованная, связанная с иностранной, обогащающаяся за счет ее, с другой — народная, имеющая глубокие корни. Одна едва ли хочет знать другую. Однако подлинная культура может возникнуть лишь из их органического соединения. В странах со счастливой судьбой высокая культура является прямым продолжением народной. С этим мы уже опоздали. У нас не было возможности дождаться, пока на основе народного искусства возникнет профессиональная музыка. Наспех привитая иностранная культура не могла соединиться с народной, имеющей другие корни. И все-таки к этой цели мы должны стремиться. Пока только индивидуально. Прежде всего нужно ассимилировать народную культуру и гармонически перерабатывать ее для самого себя. Заимствования могут стать плодотворными лишь тогда, когда пустят корни на новом месте. Когда наши культурные учреждения, опираясь на традиции народного искусства, будут стараться развивать и внедрять их, тогда лишь осуществится то, о чем мечтают сегодня немногие: возникнет органическая, единая венгерская культура».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Раскрывать духовное богатство человека 5

- Музыка «глубокого» экрана 7

- Режиссер встречается с композитором 10

- О путях советского романса 16

- Светлое восприятие жизни 21

- Послушайте эту музыку! 23

- Про що задумалась, дiвчино? 25

- «Поднимись и воскликни: нет!» 29

- Гармония и полифония (заметки о полифонических циклах Баха, Хиндемита, Шостаковича) 31

- О некоторых задачах эстетической науки 37

- Заметки о балете 43

- Возрождение «Лоэнгрина» 46

- Варшавская оперетта в Москве 50

- Равелиана (к 25-летию со дня смерти Мориса Равеля) 53

- Письма А. Е. Варламова к П. А. Бартеневой 66

- Форт-Уорт, конкурс имени Клайберна 69

- Радость творчества 72

- В дальних странах 75

- Зарубежная печать о гастролях советских артистов 77

- Быть ли исполнительской секции? 78

- В защиту баяна 81

- И. Ершов — Гришка Кутерьма 84

- В концертных залах 91

- Музыкальные будни Омска 103

- Певец социалистической Германии (о Гансе Эйслере) 106

- Встречи с Хиндемитом, Шенбергом и Равелем 114

- Золтану Кодаю — 80 лет! 122

- Рождение шедевра 127

- Новые произведения венгерских композиторов 131

- Опера и балет на Зальцбургском фестивале 132

- Студия имени Чайковского 134

- Письмо из Стокгольма 136

- У нас в гостях английские композиторы 137

- Книги А. М. Веприка 140

- Коротко о книгах 142

- В смешном ладу 144

- Хроника 147

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1962 год 160