ментального и песенного? Лирического и эпического? Кажется, нет, не встречался.

Не встречалось и столь откровенное мелодическое «расточительство». В одном лишь вступлении к первой части три мотива (уже упоминавшаяся секумдовая полевка, короткие фразы басов и фанфара засурдинениой трубы), которые приобретают в развитии важнейшую самостоятельную роль. А есть еще беспокойным ветром обдуваемая главная партия и две побочные (пасторальная и танцевальная), не считая сравнительно мелких интонаций, тоже получающих лейтмотивное значение. И во всех остальных частях как минимум по три-четыре темы, и почти все интересные, широко развитые1.

Но как тесно мелодиям Пятой симфонии М. Вайнберга в экспозициях и они плотно «населяют» разработки, эпизоды, связующие фрагменты, так тесно в этих разделах формы разработочностя, и она активно вторгается в экспозиции. Всевозможнейшие контрапункты, «наплывы», гармоническое и ладовое варьирование — чего только не найдут профессионалы в этом поучительном «кладезе» высокого мастерства!

К. Кондрашин дирижировал в этот вечер не просто успешно — вдохновенно. В партитуре композитора он расслышал и показал слушателю героическую ноту. (Быть может, помогло соседство Вайнберга в программе концерта с Бетховеном — его Четвертой симфонией, прозвучавшей так увлекательно? Особенно запомнился финал, в котором оркестр по временам уподоблялся одному солисту, игравшему с грациозной стремительностью.) Как бы там ни было, на всей интерпретации нового сочинения советского композитора сказалось тяготение к размаху, внутренней значительности, порой даже чрезмерное. Так, например, очень веско, плотно прозвучала вторая побочная из первой части, которая, по-моему, легче, «мазурочней». Резковатым показалось forte в заключении той же части. Ровней мог быть темп в некоторых разделах средних частей. Но все подобные мелкие замечания не ослабляют ощущения праздничности, царившей на концерте, — ощущения особенно радостного, когда звучат новинки советской музыки. Иные деятели говорят, что эти новинки не вызывают настоящего интереса публики. Жаль, что они не слышали, как за полчаса до концерта К. Кондрашина у дверей Большого зала спрашивали «лишний билетик»...

Л. Генина

В программе — Сибелиус, Шостакович

Произведениями Сибелиуса и Шостаковича открыл свой сезон симфонический оркестр Московской государственной филармонии, дирижировал Кирилл Кондрашин.

Игорь Безродный превосходно исполнил Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса. Отличной была игра скрипача по звучности, тонко почувствован и выявлен характер тем, красиво отделана каждая фраза, свобода и размах присутствовали в многочисленных сольных, каденционных эпизодах. Вдохновенность была в передаче чудесного Adagio средней части: каждый прием исполнения непосредственно порождался здесь музыкальным образом и поэтому, как и сама музыка, был индивидуален и неповторим.

Хорошо известно, как мастерски аккомпанирует К. Кондрашин. И все же не раз пришлось подивиться, слушая концерт Сибелиуса: так соразмерно и отточенно, так почти осязаемо выпукло и вместе с тем местами так невесомо звучали оркестровые голоса. Столь чутким было сопровождение, что вполне оправданное стремление И. Безродного подчеркнуть «сольность» своей игры, порой как бы выйти на авансцену показалось на этот раз несколько излишним.

Выдающейся была интерпретация Восьмой симфонии Шостаковича. Иногда стремясь усилить и обострить в произведении то, что является в нем наиболее характерным, дирижеры впадают в преувеличения. Но в трактовке Кондрашина этого не было. В его передаче остался весь присущий симфонии трагичеокий пафос, однако дирижер сумел сосредоточить внимание на внутреннем «подтексте» произведения, выявить гуманистические стремления композитора.

Рост коллектива оркестра филармонии и мастерство К. Кондрашина особо сказались в тщательной отделке всех звуковых комплексов, в виртуозной игре ряда солирующих инструментов. Самые массивные громовые tutti как бы просвечивали насквозь, причем за внутренней значительностью как-то переставала чувствоваться их грубая сила и резкость... Вообще чувство меры, столь присущее искусству Кондрашина, предохранило его от какой бы то ни было гипертрофии звучания.

В исполнении Восьмой симфонии органически слились индивидуальности автора и дирижера, и это глубоко взволновало слушателей.

Д. Благой

_________

1 Упомянем еще, что многие из них начинаются с заглавного мелодического хода на малую секунду, что своеобразно отражены в мелодическом строе симфонии излюбленные композиторам тритоновые соотношения, что обе темы скерцо оригинально развивают фанфару вступления...

Вечера Игоря Стравинского

Гастроли Игоря Стравинского были несомненно крупным событием нашей музыкальной жизни. После полувекового отсутствия приехал на Родину большой русский музыкант, чьи лучшие сочинения, особенно те, что были созданы в канун первой мировой войны, давно вошли в сокровищницу мирового искусства. Многим было как-то трудно представить себе; что тот самый Игорь Стравинский, которого мы с детства знали как автора «Петрушки» и «Жар-Птицы», приедет собственной персоной к нам в Москву, будет дирижировать, выступать по телевидению, беседовать со своими советскими коллегами... В свои 80 лет он оказался человеком громадной энергии, общительным, живым, веселым, и встречи с ним были необычайно интересными для наших музыкантов.

Не секрет, что отношение советской критики к Стравинскому долгое время складывалось не совсем нормально. Здесь бывали самые резкие крайности: от безудержных восторгов в 20-е годы до полного отрицания в 40-е и 50-е годы. Решительно не принимая эстетические позиции композитора, мы не всегда давали себе труд разобраться в его громадном творческом наследии, не всегда умели бережно, вдумчиво отделить нам действительно ценные явления от всего ущербного, мертвого, чуждого. В свою очередь и сам Стравинский не раз давал повод для справедливой и острой критики как своим творчеством последних лет, так и некоторыми печатными высказываниями. На своем долгом пути он немало ошибался, отражая трудные зигзаги буржуазного искусства, и со многими его эстетическими установками мы вряд ли когда-нибудь согласимся...

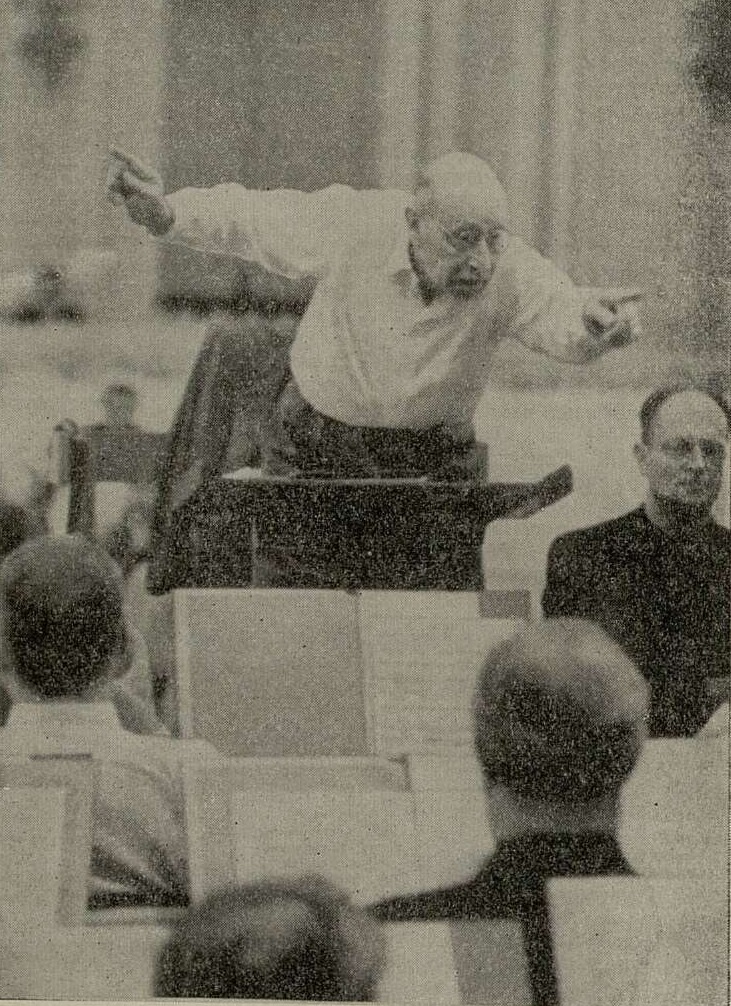

И тем не менее советские музыканты и любители музыки, конечно, должны внимательно изучать творения Стравинского, которые составляют важную и неотъемлемую часть мировой художественной культуры XX столетия. Не зная их, невозможно понять многих типических тенденций современной зарубежной музыки. Программы авторских концертов Стравинского включали, во-первых, прославленные сочинения «русского периода» — «Петрушку», «Весну священную», юношеский «Фейерверк» и, во-вторых, более поздние опусы, созданные за рубежом: Каприччио для фортепиано с оркестром (1929), Оду памяти Наталии Кусевицкой (1943), Симфонию в трех частях (1945), музыку балета «Орфей» (1947). В Ленинграде была сыграна также сюита из «Жар-Птицы». Выступая впервые на Родине в качестве дирижера, Стравинский продемонстрировал отличное исполнительское мастерство: у пульта он словно преображается, молодеет, обретает властность и силу духа; точный расчет и требовательность к деталям сочетаются у него с напористой, хотя и внешне одержанной эмоциональностью.

Наиболее сильное впечатление оставило, пожалуй, исполнение сюиты из «Петрушки».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Раскрывать духовное богатство человека 5

- Музыка «глубокого» экрана 7

- Режиссер встречается с композитором 10

- О путях советского романса 16

- Светлое восприятие жизни 21

- Послушайте эту музыку! 23

- Про що задумалась, дiвчино? 25

- «Поднимись и воскликни: нет!» 29

- Гармония и полифония (заметки о полифонических циклах Баха, Хиндемита, Шостаковича) 31

- О некоторых задачах эстетической науки 37

- Заметки о балете 43

- Возрождение «Лоэнгрина» 46

- Варшавская оперетта в Москве 50

- Равелиана (к 25-летию со дня смерти Мориса Равеля) 53

- Письма А. Е. Варламова к П. А. Бартеневой 66

- Форт-Уорт, конкурс имени Клайберна 69

- Радость творчества 72

- В дальних странах 75

- Зарубежная печать о гастролях советских артистов 77

- Быть ли исполнительской секции? 78

- В защиту баяна 81

- И. Ершов — Гришка Кутерьма 84

- В концертных залах 91

- Музыкальные будни Омска 103

- Певец социалистической Германии (о Гансе Эйслере) 106

- Встречи с Хиндемитом, Шенбергом и Равелем 114

- Золтану Кодаю — 80 лет! 122

- Рождение шедевра 127

- Новые произведения венгерских композиторов 131

- Опера и балет на Зальцбургском фестивале 132

- Студия имени Чайковского 134

- Письмо из Стокгольма 136

- У нас в гостях английские композиторы 137

- Книги А. М. Веприка 140

- Коротко о книгах 142

- В смешном ладу 144

- Хроника 147

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1962 год 160