нальность данной мелодии подсказывала обращение к еще более «острым» средствам. Гармонию образуют аккорды, принадлежащие разным функциям, ладовым наклонениям и даже тональностям. Аккорды эти временами сливаются в сложные многотерцовые созвучия, но чаще явственно разделены для слуха и, надо прямо сказать, не всегда дают «чистые» сочетания с мелодией. Но именно эта нарочитая неслаженность, возникающие то тут, то там звуковые «конфликты» и служат важным выразительным средством — музыкальная ткань как бы наполняется внутренним движением; голоса, созвучия сталкиваются в своеобразной игре, и в этой будоражащей атмосфере полнее выявляется динамичность народной мелодии.

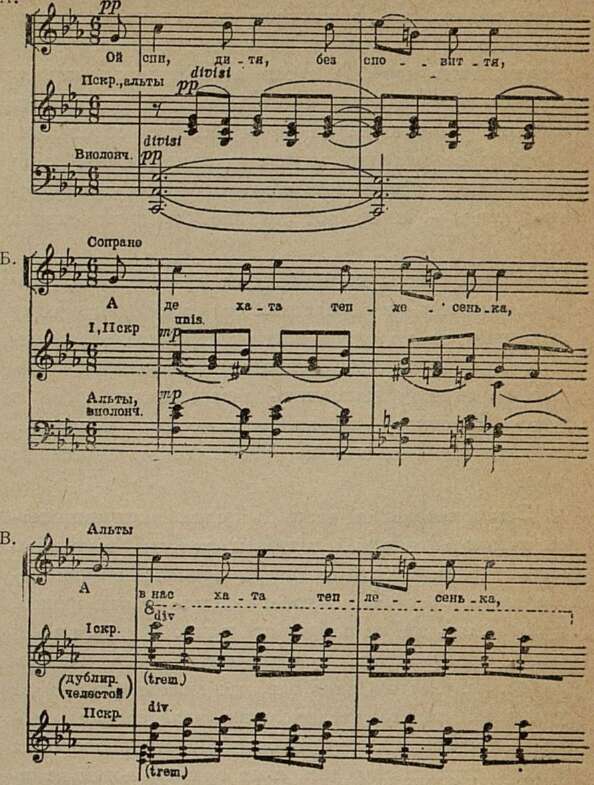

Вот, к примеру, начало первого куплета. Сопровождение образуют два слоя аккордов: нижний звучит в мелодическом As-dur’e, верхний построен на лидийском звукоряде той же тональности (с подчеркнутым ре бекаром), а начальная фраза мелодии принадлежит натуральному ладу (см. «столкновение» соль бемоль и соль, фа бемоль и фа во 2–3 тактах). Гармоническое «расслоение» сопровождения подчеркнуто различием в инструментовке:

Пример

Третья часть — колыбельная — очаровательная лирическая пьеса с легким оттенком причудливой сказочности в традициях Римского-Корсакова, Лядова. Здесь царит мир детства с его покоем, лаской, теплом и доверчивостью, мир, где сонные грезы неожиданно оборачиваются фантастическим мимолетным видением, где нет ничего грубого, сумрачного, давящего.

Подсказанные жанром мерная повторность, негромкая, мягкая звучность. Казалось бы, какое тут может быть развитие? Однако неизменность образа в целом сочетается с вариационным обновлением его «изнутри». И авторская изобретательность здесь кажется неистощимой. Достаточно сравнить характер первого и двух последних проведений мелодии (приводим начальные такты):

Andantino

A.

Сопрано

Благодаря субдоминантовой гармонизации начальной интонации (казалось бы, бесспорно тонической), а также плавному движению септаккордов (см. пример В), тема становится еще более певучей и задушевной. В последнем же варианте (см. пример В) равномерно сдвигающиеся кварты впервые появившегося натурального минора — он приносит с собой дух безмятежного спокойствия — в сочетании с причудливым тембром челесты и тремолирующих вверху скрипок придают мелодии характер полусказочного закликания сна («У нас теплая хата, маленькое дитя — приходи же к нам, сон...»).

Вариантность сообщает образу в пределах одного господствующего настроения большое разнообразие; тонкие нюансы, возникающие и исчезающие светотени подобны легким облакам, мимолетно затеняющим ясный, солнечный небосклон.

Народная мелодия состоит из двух частей: собственно колыбельного напева и более оживленной, чуть-чуть шутливой и игровой второй части (размер 6/8 сменяется на 2/4). Чтобы избежать мозаичности, всегда возможной при многократной повторности, композитор превратил эту вторую

часть в контрастную середину трехчастной формы, истолковав ее в несколько фантастическом плане: кот, о котором идет речь в тексте, оборачивается неким сказочным существом, заводящим свою игру. А затем возвращается мягкая, нежная колыбельная, и лишь в коде вновь возникают реминисценции причудливого образа середины: ее мелодия звучит у солирующей флейты фрулато, напоминая чье-то забавное, хрипловатое пенье, — уж не кот ли это бормочет сквозь сон?

Финал сюиты не претендует на роль обобщающего вывода и представляет собой еще одну страничку из народной жизни; стремительная подвижность и энергия, оттеняемые колыбельной, помогают финалу выполнить завершающую роль в цикле. В основу его положена бойкая современная частушка-коломыйка, посвященная борьбе за мир.

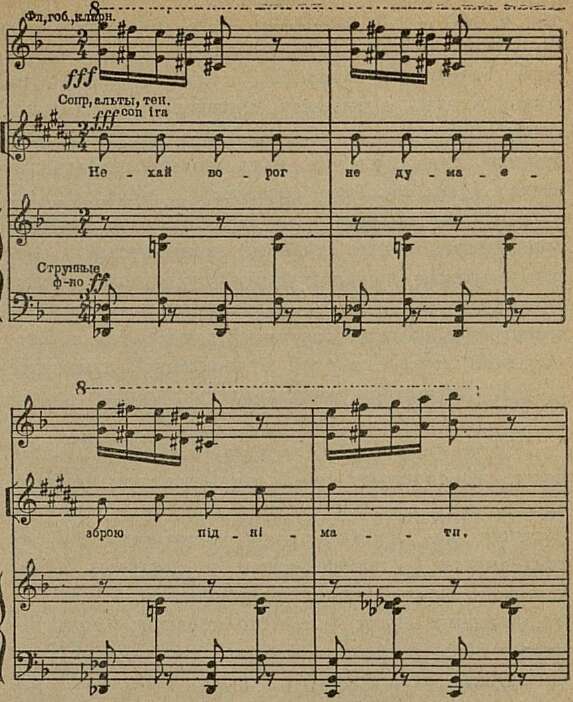

Заключительная часть в целом воспринимается как политический памфлет, хлестко высмеивающий поджигателей войны и прославляющий силы мира. Для того, чтобы создать такой финал, требовалось выйти за рамки непосредственных «данных» используемой песни. Композитор, разумеется, взял все, что можно было, и от ударности текста (великолепно чередование «гей-гой» в припеве), и от скороговорки-повторения одного звука в мелодии, и от оригинальных квинтовых параллелизмов припева, но этого оказалось мало. Раскрывая смысл слов, шире — передавая народный юмор, и мимику, и жесты, словом, отношение народа к панам с Уолл-стрита, Л. Грабовскому, очевидно, необходимо было прибегнуть к такому средству выразительности, как художественное преувеличение. В результате возникли смелые политональные сочетания, острые диссонансы, яркие, порою неожиданные тембровые краски, во много раз усилившие ту сатирическую нотку, которая ощущается в народной песне.

К примеру, каждый куплет завершается инструментальным отыгрышем — оркестр повторяет припев. Но как повторяет? Сопровождение здесь нарочито не вяжется, не «ладит» с мелодией, особенно в куплетах, где упоминаются империалисты; бойкость народного напева превращается в издевку. Остроумно показана и печаль панов в Вашингтоне по поводу успехов дела мира.

Однако в финале воплощена и сила, мощь тех, кто предостерегает врагов. Максимально динамизирована мелодия в шестом куплете, где она звучит fortissimo на фоне резких аккордов tutti в плясовом ритме, сопровождаемая яростными тиратами деревянных духовых: создается впечатление сокрушающей энергии.

Чередование остро диссонирующих аккордов H-dur’a естественно разрешается звуком тоники, и здесь трубы и тромбоны интонируют вступительную тему-сигнал из первой части (см. пример № 1). Возвращение ее, причем в заключительном, лидийском варианте, исполнено глубокого смысла: слушайте голос народа, народ помнит о войне, о погибших братьях и не допустит ее повторения!

Завершает финал широкая, развернутая кода — народный напев звучит в двойном увеличении в массивных аккордах хора, провозглашающего: дело мира непобедимо!

*

Ну, а недостатки? — спохватится читатель. Или произведение Л. Грабовского безукоризненно? Есть, к сожалению, и недостатки, и на них легко указать. Один из них — не до конца продуманная драматургия целого (например, строение двух первых частей во многом аналогично). Другой недостаток, сказавшийся едва ли не во всех частях, кроме первой, связан, на наш взгляд, с некоторой «болезнью роста». А. Грабовский многое знает и умеет, но его творческая инициатива порою граничит с упоением собственной выдумкой, еще не сдерживается мудрым чувством меры.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Партия и народ» 5

- «Мы будем на Луне!» 8

- Народ ждет 9

- Полным голосом 10

- Раздумья оперного композитора 12

- Молодежи — пристальное внимание 15

- Учиться у классиков 17

- Поговорим о певцах 19

- 9. Аксюк С. Композитор и песня 22

- Борец в жизни и творчестве 26

- В пути 30

- Смело, самобытно 37

- Первые находки 41

- У молодых композиторов Львова 44

- Ее искусство живет 46

- В добрый час 51

- Украинка спасает «Чио-Чио-Сан» 53

- Народная основа «Тараса Бульбы» 55

- Из воспоминаний 60

- Музыкальный Донбасс 63

- Крыму нужны перемены 70

- Проблемы Большого театра 76

- Друзья из Львова 82

- Смешно иль грустно? 91

- Импрессионизм и Дебюсси 97

- Мысли о современной гармонии 104

- Новый призыв 110

- Голоса новой жизни 114

- Экзамен на творческую зрелость 129

- Новые болгарские оперы 130

- Расцвет национального искусства 131

- Звучит советская песня 136

- Совещание фольклористов в Берлине 137

- У нас — Андре Вюрмсер 139

- Тимофеев В. Соратник Глинки 141

- Издано на Украине 143

- В смешном ладу 144

- Танцевальная «какофония»... 148

- Журчат ручьи... 149

- До скорой встречи в Москве 151

- Поет и танцует Украина 154

- Молодость украинской оперы 156

- В юбилейном сезоне 156

- Музыканты Житомирщины 158

- Степан Турчак 160

- Встречи с «Трембитой» 160

- Кузница талантов 161

- Во Дворце съездов 162

- Песни лесного старика 163

- Орган звучит в поселке 165

- Скоро на экране! 165

- Памяти ушедших. С. М. Аникеев 166