из пьесы И. Котляревского «Наталка-Полтавка». Ясно, что источник, питающий музыкальный образ Андрия, тот же. Это украинская народная песня и украинский бытовой романс, вносящие живые и рельефные обороты и в характеристики остальных образов украинского лагеря.

Мы не случайно подчеркнули — «персонажи украинского лагеря». Ведь в опере есть представители и других национальностей, к обрисовке которых интонации украинской песни были бы неприменимы. Твердо усвоив кучкистский принцип «музыки вне национальности не существует» 1, Лысенко к обрисовке персонажей других национальностей в опере подходит с совершенно другими критериями.

В этом отношении весьма примечательна небольшая партия Татарки — служанки Марильци, о которой можно было бы и не говорить, если бы дело ограничивалось лишь ее небольшими репликами во второй и шестой картинах. Но в пятой картине композитор вкладывает в ее уста большую трехчастную арию.

Ария Татарки заставляет вспомнить бородинскую Кончаковну, корсаковские образы. Но при этом нельзя не отметить, что Лысенко совершенно не прибегает к такому распространенному средству выразительности, как «ориентальные» интонации увеличенной секунды, хотя гармонический минор и использован композитором.

Основной выразительный смысл в данном случае заключен, очевидно, прежде всего в самой мелодико-ритмической формуле построения, которая затем остается преобладающей в первой и третьей частях арии, в обильной орнаментике и частых «распевах», соединенных с характерными кадансами.

Но Татарка является эпизодической фигурой в опере, а главное противопоставление украинским персонажам, украинской музыке мы, очевидно, должны искать в обрисовке представителей шляхетской Польши.

Следуя, как нам кажется, по стопам глинкинского «Ивана Сусанина», Лысенко в основу характеристики врагов кладет танцевальные ритмы. Это мазурка, признаки которой довольно четко обозначены в трехдольных пунктированных возгласах польских комиссаров (первая картина) или в арии Марильци (вторая картина); это, наконец, блестящий «польский» (шестая картина).

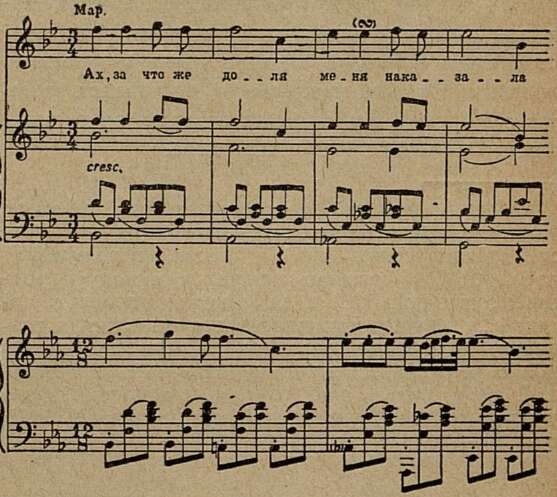

Но все эти элементы, равно как и молитвы-хоралы из первой и шестой картин, являются чисто внешними и скорее формальными признаками. В обрисовке польских персонажей Лысенко отталкивался от интонаций польского музыкального фольклора, несомненно хорошо известного композитору. И чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить отрывок из партии Марильци (шестая картина) с Ми бемоль-мажорным ноктюрном Ф. Шопена.

Пример

Совершенно ясно, что источник интонаций и у Шопена, и у Лысенко один: польская народная песня. Причем интересно отметить, что оба композитора независимо один от другого обрабатывают эту фразу почти одинаковыми гармоническими средствами.

Однако интонации, идущие от польской народной песенности, преломлялись в сознании Лысенко сквозь призму интонаций украинской народной песни. Только этим да, пожалуй, еще родственностью культур польского и украинского народов, как народов славянских, можно объяснить то, что интонации, казалось бы характерные для польских персонажей, иногда вкладываются композитором в уста украинских героев оперы и наоборот. Так, например, начальная фраза арии Марильци «Родилась я в пышных залах», нисколько не измененная и даже в той же тональности, оказывается в партии Тараса в сцене на хуторе (второе действие). А небольшое ариозо Марильци из шестой картины вызывает нежелательные аналогии с рассказом Посланца о произволе, чинимом поляками на Украине (третье действие).

Таким образом, в опере не ощущается резкого разграничения интонационных сфер персона-

_________

1 Н. Римский-Корсаков, Полное собр. соч., М., 1955, т. I, стр. 217.

жей польского и украинского лагерей 1. Может быть, поэтому и основной драматургический конфликт оперы — столкновение украинского народа с польской шляхтой — раскрыт в музыке недостаточно ярко.

Симфонический «бой» между запорожцами и ляхами в конце оперы носит скорее иллюстративный, нежели обобщающий характер: слышны отдельные «предсмертные» выкрики, хроматические пассажи олицетворяют нарастание «битвы», аккорды сфорцандо как будто передают звон скрестившихся сабель. В картине «боя» использован главным образом материал из вступления к пятому действию, не носящий, впрочем, ярко выраженного национального характера.

Однако вопрос о финале оперы не может существенно повлиять на вывод, вытекающий из всего сказанного выше: обратившись к жанру «большой» историко-героической оперы и воплощая сценические образы в классических оперных формах — ариях, дуэтах и т. д., Н. Лысенко прочно стоял на позициях национального художника.

Если традиционная оперная форма не позволяла ярко передать национальное своеобразие, то композитор без сожаления «ломал» ее или отказывался от нее, создавая новые формы, продиктованные своеобразием украинского народного музыкального творчества. Такова, например, в опере «Дума» Кобзаря.

Действительно, как ее назовешь иначе? Ария, монолог, романс? Нет, только «Дума». И этим названием сразу охватывается вся совокупность особенностей жанра исторической думы украинского музыкального фольклора.

Итак, свою оперу «Тарас Бульба», первый образец «большой» оперы в украинской национальной музыкальной культуре, Николай Витальевич Лысенко создавал на основе глубокого изучения и претворения народной песни.

_________

1 Напомним, что сам композитор в своем реферате «Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем О. Вересаем» пришел к выводу о родственности польской и украинской народных песен: «...у поляков типичная песня вылилась в танцевальной форме мазурки ... но где только польская песня оставляет характерный танцевальный свой напев, там она чрезвычайно близко подходит к типу украинской коломыйки». К., 1955, стр. 20–21.

Е. КРОТЕВИЧ

Из воспоминаний

Можно без преувеличения сказать, что Николай Витальевич Лысенко в свое время был одним из наиболее активных общественных деятелей Украины. Равными ему в этом отношении считались только писатель-демократ Михаил Петрович Старицкий и поэтесса Леся Украинка. Всех троих связывала большая дружба, питавшаяся общностью целей и интересов. И даже жили они рядом (на теперешней улице Саксаганского, в доме № 97).

Трудно припомнить хотя бы одно культурное начинание, инициатива и организация которого не принадлежала бы Николаю Витальевичу. А ведь добиться разрешения даже на обыкновенный украинский концерт в царской России было не так легко. Лысенко иногда приходилось вместе со Старицким обивать пороги многих учреждений. Зато как радостно бывало, когда по истечении двух-трех недель со дня очередной годовщины смерти великого Тараса Шевченко пролетало порой среди нас, молодежи, известие: Николай Витальевич с Михаилом Петровичем получили согласие властей отметить этот день, пусть не в просторном колонном зале нынешней филармонии, а в помещении Литературно-артистического общества. Людей набивалось сюда столько, что яблоку негде было упасть.

И вот на шевченковской годовщине весной 1897 года я впервые увидел Николая Витальевича во главе хора, который исполнял его произведения на стихи из «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. В моей памяти сохранилась высокая и стройная фигура Лысенко во фраке, белом жилете и белом галстуке-бабочке, что так шло к его белым волосам и белым подстриженным усам на совсем молодом, ясном и живом, несмотря на преклонный возраст, лице.

Со временем я начал петь в хоре, которым ру-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Партия и народ» 5

- «Мы будем на Луне!» 8

- Народ ждет 9

- Полным голосом 10

- Раздумья оперного композитора 12

- Молодежи — пристальное внимание 15

- Учиться у классиков 17

- Поговорим о певцах 19

- 9. Аксюк С. Композитор и песня 22

- Борец в жизни и творчестве 26

- В пути 30

- Смело, самобытно 37

- Первые находки 41

- У молодых композиторов Львова 44

- Ее искусство живет 46

- В добрый час 51

- Украинка спасает «Чио-Чио-Сан» 53

- Народная основа «Тараса Бульбы» 55

- Из воспоминаний 60

- Музыкальный Донбасс 63

- Крыму нужны перемены 70

- Проблемы Большого театра 76

- Друзья из Львова 82

- Смешно иль грустно? 91

- Импрессионизм и Дебюсси 97

- Мысли о современной гармонии 104

- Новый призыв 110

- Голоса новой жизни 114

- Экзамен на творческую зрелость 129

- Новые болгарские оперы 130

- Расцвет национального искусства 131

- Звучит советская песня 136

- Совещание фольклористов в Берлине 137

- У нас — Андре Вюрмсер 139

- Тимофеев В. Соратник Глинки 141

- Издано на Украине 143

- В смешном ладу 144

- Танцевальная «какофония»... 148

- Журчат ручьи... 149

- До скорой встречи в Москве 151

- Поет и танцует Украина 154

- Молодость украинской оперы 156

- В юбилейном сезоне 156

- Музыканты Житомирщины 158

- Степан Турчак 160

- Встречи с «Трембитой» 160

- Кузница талантов 161

- Во Дворце съездов 162

- Песни лесного старика 163

- Орган звучит в поселке 165

- Скоро на экране! 165

- Памяти ушедших. С. М. Аникеев 166