Модными стали и жалобы на «перегрузку» учебных программ, будто бы мешающих студентам заниматься основным делом — игрой на инструменте. Вероятно, здесь есть «рациональное зерно» и программы можно еще «ужать» и сократить, применяясь к особенностям музыкального образования. Но искать в этом панацею от бед было бы поверхностным. Ведь главное не в том, что студенты плохо играют (в большинстве случаев они делают это хорошо), а в том, что мало думают, очень уж охотно принимают в готовом виде все, что им предлагают и советуют, легко отказываясь от собственных желаний и сомнений.

Видимо, в самом процессе обучения что-то способствует атрофии самостоятельности и взыскательного отношения к своему облику музыканта.

Н. К. Крупская писала, что педагоги в средней школе слишком «разжевывают преподносимые сведения, и ученикам остается, как “птенчикам”, лишь раскрыть рот и заглатывать знания» 1.

Не уподобляются ли этому вкладыванию «в рот птенчику» некоторые консерваторские уроки «по специальности»? Два раза в неделю, а то и чаще, педагоги с такой интенсивностью стремятся обо всем рассказать, на все натолкнуть, все определить, что студент еле успевает запомнить полученные сведения, а о творческом их восприятии и усвоении не приходится и думать. Оставшиеся до следующего урока два, а то и один день, перегруженный лекциями, также не дает времени для размышлений. Покоренный индивидуальностью наставника, учащийся зачастую не осмысливает, а лишь добросовестно выполняет указания.

Мне кажется, что студента надо чаще ставить в «затруднительное положение», задавая «загадки», на которые он сам должен найти ответ, заставляя его думать и искать. Быть может, это лучше, чем ярко, пусть с большим талантом, раскрывать уже готовые истины, неизбежно навязывая тем самым собственную трактовку...

Вспомним слова Г. Нейгауза. «Считаю, что одна из главных задач педагога — сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство. Стремясь сознательно к этому, я в то же время не хочу свести себя к нулю как человека, как личность; хочу только перестать быть милиционером, гувернером, тренером и хочу остаться одним из впечатлений этого бытия наряду с другими, пусть более сильными или более слабыми» 1.

А как обстоит дело с методикой лекций? Педагоги добросовестно излагают предусмотренные программой общие сведения, зачастую недостаточно «привязанные» к специальностям слушателей — пианистов, струнников, духовиков. Эти сведения не оставляют большого следа в их памяти. Ведь можно построить лекции так, чтобы отдельные положения по гармонии, сольфеджио или анализу форм разбирались не вообще, а на произведениях, составляющих основу репертуара данной специальности, скажем, сюиты, партиты Баха или наиболее известные концерты для струнников.

Экзамены проводятся так, словно они рассчитаны на узкий кругозор студентов. Педагог больше всего остерегается спросить что-либо лишнее, что могло бы «сбить» экзаменующегося. Кстати, иногда это происходит невзначай. И тогда — с каким возмущением студент требует «пересдачи», жалуется, что «мы этого не проходили, нам этого не говорили». Не задумываются над тем, что ответ нашелся бы, пожелай «неудачник» хоть немного поразмыслить и обобщить полученные сведения. В том-то и беда, что далеко не все лекции приучают студентов к самостоятельному мышлению и будят желание узнать как можно больше. Замечательным, хотя и далеко не единственным средством от такой «апатии мысли» станут вводимые все шире в жизнь «индивидуальные планы» работы студентов. Не нарушая дисциплины и ритма, необходимых в учебном заведении, они побуждают к самостоятельности, к творческой инициативе.

Велико воспитательное значение системы оценок. Думается, что для студента, только выполняющего программу и указания педагогов, достаточно оценок «хорошо» и «удовлетворительно». Лишь тот, кто наряду со всем этим проявляет подлинную творческую увлеченность своей работой и не пытается при всяком удобном (а чаще неудобном) случае отдохнуть от нее, кто обладает широким кругозором, достоин оценки «отлично».

_________

1 Н. Крупская. Заметки о коммунистическом воспитании. «Комсомольская правда» от 18 февраля 1939 года.

1 Г. Нейгауз. Об искусстве фортепьянной игры. Музгиз, М., 1958, стр. 194.

«Пусть будет больше одержимых» — так названа статья ректора Ленинградского университета А. Александрова 1. И мы — за одержимых своей профессией молодых людей, горячих, умеющих без остатка отдаваться искусству, беспокойно мыслящих, страстных, нетерпеливых. Если педагоги сумеют творчески поддержать и направить их устремления, то намного меньше станет жалоб на недостаточную «индивидуальность исполнения». Все реже будут появляться «артисты-зеркала», лишь отражающие сделанное кем-то до них. Их место займут музыканты созидающие!..

_________

1 «Комсомольская правда» от 22 ноября 1961 г.

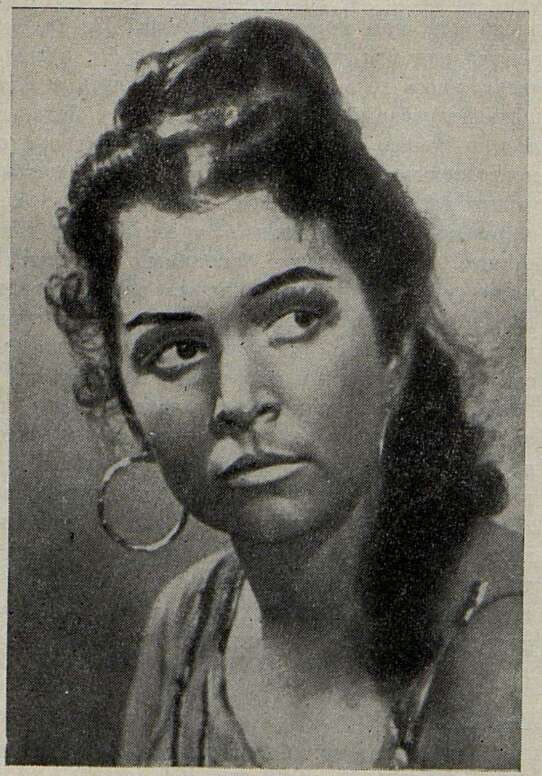

Г. ВИШНЕВСКАЯ

Американские впечатления

Все своеобразно, все необычно, все иначе, чем «у нас дома», в Большом театре, — так, пожалуй, можно вкратце подытожить мои впечатления о жизни единственного стационарного оперного театра США, работающего весь сезон, — нью-йоркского «Метрополитена», или «Мет», как называют его тамошние артисты.

Театр этот существует на средства богатых меценатов. Им управляют двенадцать директоров во главе с австрийцем Рудольфом Бингом. Его поистине можно назвать «царем и богом» театра. Такого типа дирижеров и режиссеров, как А. Мелик-Пашаев, Б. Покровский, настоящих крупных руководителей художественной и музыкальной жизни театрального коллектива, я в «Метрополитене» не видела. Иногда, видимо, для новых постановок, специально приглашают выдающихся режиссеров (например, японца Иосио Аойяма для «Чио-Чио-Сан»), постоянный же режиссер театра — это просто режиссер по вводам, показывающий певцу, откуда выходить и куда уходить. Дирижеры тоже по большей части гастролеры, как, впрочем, и весь ведущий состав солистов. На постоянном жалованье (впрочем, и то на контрактах) работают здесь лишь хор, оркестр и исполнители вторых ролей. Исполнители же первых ролей — это все «блуждающие звезды» из разных стран, нередко чуть ли не с аэродрома устремляющиеся в театр.

Четыре раза я спела «Аиду» с тремя разными Амнерис, тремя Радамесами (канадцем, немцем и венгром). Вторая по счету Амнерис, Ирен Даллис, пришла познакомиться со мной за кулисами уже после начала спектакля, а третью я с величайшим изумлением впервые увидела прямо на сцене. Работники «Мет» поражались моему изумлению: для них такая система привычна.

Понятно, что только высокое профессиональное мастерство певцов, за которым дирекция следит с беспощадной бдительностью («После одной неудачной ноты вы больше не будете

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Стоять на почве жизни 5

- Мир — труд — искусство 8

- Слово и музыка 13

- Любовь к искусству — любовь к людям 16

- Теснее творческие связи! 20

- Будущее за такой музыкой! 22

- Откройте все окна! 25

- Время счастливое и тревожное 30

- Весна творчества 34

- «Мы не забудем! Мы не простим!» 41

- О музыке Н. Пейко 47

- «Баллада о солдате» 52

- Новинки духовой музыки 54

- Удачи киргизского театра 57

- Ближе к Прокофьеву 61

- Балет и симфония 64

- В молодые годы 69

- Второй международный... 79

- Искать и творить 81

- Американские впечатления 84

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 88

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 92

- Слово музыкальному училищу 94

- Тяжелые утраты 95

- Концерт Козловского 102

- Смелее обновлять симфонические программы 103

- Заметки на полях концертных программ 103

- Посланцы «Страны утренней свежести» 106

- Произведения Веселина Стоянова 107

- Артисты Кубы 108

- Моурин Форрестер 109

- Концерты скрипачей. М. Яшвили 109

- Концерты скрипачей. Ванда Вилкомирская 110

- Концерты скрипачей. Генрик Шеринг 110

- Концерты скрипачей. Рикардо Однопозов 111

- Ленинград: Бородинцы 112

- Надежда Юренева 113

- Ингрид Хеблер 113

- Джузеппе Постильоне 114

- Разговор с молодежью 115

- Слово за Госпланом и ВСНХ 123

- Пятая «Осень» 124

- Кризис творческой фантазии? 128

- Композитор и общество 130

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Танго и его история 133

- Пестрые страницы 138

- Из иностранного юмора 143

- В помощь историкам 144

- О популярной музыковедческой литературе 145

- Поступили в продажу пластинки 147

- «Дождливая песня» 148

- Хроника 149

- Советская музыка — в рабочих клубах 150

- Пленум в Абхазии 150

- У молодежи Казахстана 151

- Новые работы москвичей 151

- Молодые мастера музыкального театра 151

- Творческий отчет уральцев 152

- По следам одной заявки 152

- Из фотоальбома композитора 153

- Плавучий университет 156

- Памяти ушедших. А. Г. Тер-Гевондян 164

- Памяти ушедших. Б. С. Шехтер 164