*

Музыкальная культура ацтеков и инков1 базировалась на прочно сложившихся системах — ладовой, мелодической, ритмической, поэтической. Эти народы употребляли различные звукоряды, причем не только пентатонные, но и 6- и 7-ступенные с полутоновыми интервалами, определенные типы мелодий с характерными формулами каденций, а также со своей метрической структурой (господствующие размеры, типичное строение фраз, периодов и т. п.).

Уже одно это говорит о несомненно высоком уровне развития. Но еще более существенно то обстоятельство, что некоторые элементы индейской музыки оказались весьма близкими испанской. Наличие звукорядов с полутоновыми интервалами делало возможным взаимовлияния в основной — ладовой сфере. Характерная для индейской музыки поступенно нисходящая мелодика свойственна и многим испанским песням, в частности Андалусии и Эстремадуры. Просодические ритмы туземных напевов приближались к «свободной» метрической структуре песен Кастилии и северных областей Испании, а исполнительская «глиссандирующая» манера индейцев напоминала богато орнаментированные всевозможными мелизмами вокализы южных арабизированных районов Иберийского полуострова. Аналогичные соответствия обнаруживаются и между музыкальными инструментами, особенно ударными: кастаньеты — погремушки маракас; тамбурин и пандерета — многочисленные индейские барабаны (тамборы).

Подобные совпадения облегчали контакт. Другой чрезвычайно важный фактор — общественное положение, в котором оказались индейцы с приходом испанцев, и политика последних в отношении местного населения.

Если английские колонизаторы в Северной Америке не вступали в бытовое общение с туземцами и непрерывно вели с ними борьбу на истребление, то испанцы, напротив, сознательно стремились к ассимиляции коренного населения и подчинению его своей культуре. Главным средством этого подчинения явилась католическая религия. Поскольку же музыка в ней играла исключительно большую роль, она и оказалась в руках миссионеров могучим орудием приобщения индейцев к христианской церкви. Чрезвычайно характерно в этом отношении высказывание иезуита Мануэля де Нобреги: «Дайте мне хороших музыкантов, и я обращу в христианство всех неверных»2.

Индейцев легко привлекала внешняя сторона католицизма. Поэтому церкви, монастыри и многочисленные миссионерские колонии и школы для индейцев, так называемые «миссии», или «редукции», с первых же лет Конкисты явились мощными проводниками европейской музыки в среду туземцев.

Наконец, опять-таки в отличие от пуритан Северной Америки, испанцы нисколько не препятствовали нормальному развитию бытовой музыки в своих колониях. Арфы, лютни и виуэлы в городских салонах, песни и оживленные танцы на просторных ранчо и «гитара в каждой пульперии», по свидетельству одного путешественника, — все это являлось неотъемлемой стороной повседневного быта. Такая атмосфера чрезвычайно благоприятствовала развитию музыкального фольклора.

Таким образом, а) высокий уровень развития музыкальной культуры аборигенов Мексики и Центральных Анд, б) близость отдельных элементов этой культуры музыке испанцев, в) повседневное тесное общение индейцев и колонизаторов, г) массовое обращение местного населения в христианство и связанная с этим музыкально-просветительская деятельность миссионеров, д) расцвет народной и полународной бытовой музыки в колониях — вот те основные факторы, из которых каждый в отдельности делал взаимовлияния потенциально возможными и которые в совокупности делали их практически неизбежными.

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Обратимся сначала к Андийской зоне, где подобные процессы зафиксированы в более чистом виде.

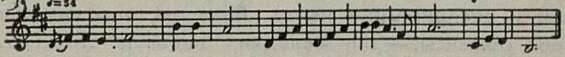

Простейшим случаем является одностороннее заимствование отдельных элементов иной музыкальной системы. Сюда мы относим, например, эпизодическое появление полутоновых интервалов в тех районах, где господствует ангемитонная пентатоника. Такова следующая мелодия качарпайа, записанная в провинции Жужуй (Северная Аргентина) в исполнении двух музыкантов-индейцев, игравших на сикус (флейты Пана):

_________

1 Как «ацтеки», так и «инки» в данном контексте понятия условно-собирательные. К приходу испанцев современную Мексику населяли многие народы — ацтеки (иначе мехики, или Мексики), сапотеки, толтеки, олмеки, миштеки, тараски. В Инкскую империю также входили различные народности — собственно инки, кольяс, наскас, чимус и другие, которых испанцы одинаково называли инками; все они принадлежали к одной этнической и языковой группе кечуа, охватывающей территорию Эквадора, Перу, Боливии и северо-западной Аргентины.

2 О. Alvarenga. Música popular brasileira. Rio de Janeiro — Pôrto Alegre — São Paulo, 1950, p. 20.

Аналогичным образом может произойти расширение диапазона мелодии за счет прибавления нижних или верхних вспомогательных звуков, появление различных украшений (трели, форшлаги, мелизмы), новых вариантов каденций, незначительных отклонений от традиционной структуры музыкальных фраз под воздействием новой метрики поэтических текстов и т. п. Разумеется, во всех этих случаях еще нельзя говорить о гибридных формах.

Гораздо существеннее изменения, происходящие в сфере ритмической и особенно ладовой систем.

Когда народный музыкант слышит чужую мелодию и, переняв ее, меняет ее размер или ладовый строй в соответствии с собственными музыкальными традициями, он тем самым уже создает новое качество. Д'Аркуры сообщают, что в Перу они однажды слышали, как нищий музыкант-индеец пел совсем недавно появившуюся в Европе модную шансонетку, только что «полученную» с прибывшим пароходом, но при этом переложил ее в привычный пентатонный звукоряд1. Поистине классический пример!

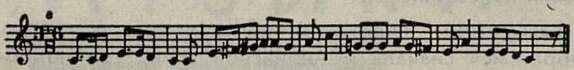

Некоторой иллюстрацией к рассказу Д'Аркуров могут послужить следующие две мелодии. Первая (а) — старинная креольская песня из Катамарки (северо-западная Аргентина), вторая (б) — ее индейский вариант, записанный в Перу. Обе мелодии, за исключением начальной фразы, почти совпадают, но вторая, сохранив мелодический контур и ладовые особенности первой, превратилась в двухдольную — в полном соответствии с музыкальным мышлением индейцев, ибо инки не употребляли трехдольных размеров. Этот индейский вариант мы вправе рассматривать как гибридное образование:

В данном случае перед нами пример образования гибрида путем заимствования и качественной трансформации одной конкретной мелодии. Это единичный акт. Но если индеец изо дня в день, из года в год слышит десятки, сотни, тысячи однотипных мелодий, например какого-то определенного жанра, скажем романса, то он в то же время слышит и воспринимает нечто большее, чем сами по себе романсы, — тип мелодии, ладовую структуру, метрику стиха, порядок рифмовки, поэтические темы и образы, манеру исполнения и т. п. Количество переходит в качество, в процесс взаимодействия вступает уже не тот или иной романс, а форма романса как совокупность всех его стилистических признаков, и самый процесс становится стихийно-массовым. Теперь в его орбиту вовлечены не один, а десятки, сотни и тысячи безыменных музыкантов-творцов.

Скрипка до сих пор самый распространенный инструмент среди потомков древних инков

Именно таким путем в индейскую среду проникали испанские трехдольные размеры, специфические звукоряды, кастильская метрика стиха, своеобразная манера исполнения, новые музыкальные инструменты.

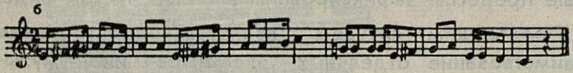

Обратимся к инкским песням, известным в Перу и Боливии под названием уанка, в Северной Аргентине — как багуала. Их главная особенность состоит в том, что они базируются только на двухдольных размерах и единственном простейшем звукоряде из трех ступеней разложенного мажорного

_________

1 См.: R. et М. d'Harcourt. La musique des Incas et ses survivances. Paris, 1925, p. 135.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151