нако ничего подобного не произошло. Далгат проявил твердую дирижерскую волю, и оркестр оказался его верным союзником. Соло были сыграны безупречно. Высокой похвалы заслуживает валторнист Ф. Айрумян: прекрасный мягкий звук, легкая подвижность игры, превосходные высокие ноты. Отметим также Б. Шульгина (скрипка), С. Гранита (виолончель), Л. Двоскина (альт), С. Трубашника (гобой), А. Гофмана (флейта), кларнетистов П. Подгорного и А. Александрова, фаготиста Ю. Нехлюдова, арфистку Э. Москвитину...

Фортепианный концерт Самюэла Барбера исполнил С. Доренский. Сложная метроритмическая структура произведения изобилует характерными для американской музыки синкопами. В оркестровке велика роль солирующих инструментов, все прозрачно, все слышно, «не за что спрятаться». В фортепианной партии много острого, неожиданного. Все это требует настоящей артистической свободы, виртуозного ансамблевого чутья. Только тогда возникает музыка — и прекрасная музыка! Уже главная тема первой части, отданная фортепиано, — упругая, полная сдержанной драматической силы, сразу приковывает внимание. Интересен и финал, где из танцевальной стихии возникает образ, напоенный энергией, жизнеутверждением. Но, конечно, лучшая часть в концерте — вторая, с прекрасной, по-народному простой, диатоничной в своей основе темой. Здесь от начала до конца господствует мелодия — проникновенная, нежная, чистая. Доренский играл уверенно, четко, вторая часть прозвучала поэтично; в большой, насыщенной «крупной техникой» каденции первой части и в эффектном финале пианист показал подлинный артистизм и темперамент. Выразительно и музыкально аккомпанировал оркестр; его партия по значению и трудности не уступает сольной.

Сюита из балета «Петрушка» И. Стравинского была исполнена блестяще. И здесь прекрасно играл в сольном эпизоде («Фокусник») флейтист А. Гофман; отлично звучала и группа валторн...

Г. Ш.

Оперы Пуленка и Бартока

Всесоюзное радио вновь порадовало слушателей постановками современных опер в концертном исполнении: вслед за произведениями Прокофьева («Игрок»), Равеля («Дитя и волшебство»), Орфа («Умница») нам показали одноактные оперы, впервые прозвучавшие на русском языке: «Замок Синей бороды» Бартока и «Человеческий голос» Пуленка. Значение такого рода премьер трудно переоценить при крайней репертуарной робости наших оперных театров. Отрадно наблюдать, с какой заинтересованностью воспринимает новые постановки наша растущая концертная аудитория. Такие спектакли знакомят с произведениями новой зарубежной музыки, постепенно приучают слух к восприятию новых гармоний, современного, очень свободного и гибкого декламационного стиля. Поблагодарим музыкальные коллективы радио и руководителя Большого симфонического оркестра Геннадия Рождественского за ценную и интересную работу.

Истинным «гвоздем» вечера был «Человеческий голос» Пуленка — маленькая «лирическая трагедия», глубоко захватившая публику Большого зала консерватории. Это одно из самых пленительных и человечных творений современной западной оперы. Казалось бы, в скромной мелодраме, написанной по одноименной пьесе Жана Кокто, нет ничего, что поражало бы

воображение новаторством приемов, остротой сюжетного развития. На сцене единственный персонаж — молодая женщина, покинутая возлюбленным. Второе «действующее лицо» — телефон, связывающий героиню с ее незримым собеседником. Нервный звонок телефона многократно врывается в гнетущую тишину спальни, точно олицетворяя некий равнодушный механический мир, враждебный страдающей душе. Сорок минут длится трогательная и печальная «моноопера». Телефонный разговор ведется несколькими «волнами»; настроение героини становится все более тягостным и безысходным, завершаясь ее гибелью... Ну что ж, обыкновенная сентиментальная история! — скажет читатель, не слышавший оперы Пуленка. Между тем композитор и драматург сумели возвысить «банальную» пьесу до уровня высокого гуманистического искусства. Покоряет правдивость и многогранность характера женщины, тщетно мечтающей о счастье: она и нежная, и вспыльчивая, гордая и жалкая, вздорная и задушевная. В этой достоверности, точности человеческого портрета заключено особое обаяние.

В музыке Пуленка достигнуто подлинно реалистическое воплощение характера. Многое в ней настолько традиционно, что кажется просто неожиданным для западной оперы конца 50-х годов. В лирических напевах оркестра, в мелодически насыщенной вокальной декламации легко обнаруживаются точки соприкосновения с музыкой Дебюсси и Мусоргского, Равеля и Пуччини. И все-таки Пуленк по-своему оригинален: с завидной безошибочностью развертывает он музыкально-драматическую канву оперы, в которой традиционный лирический распев то и дело сменяется жесткими, порой атональными оркестровыми эпизодами, выражающими смятенность чувств, безысходность человеческой трагедии, либо холодную жестокость и эгоизм внешнего мира. Подобные контрасты, обнаруживающие почерк вполне современного мастера, создают острый и напряженный музыкальный рельеф целого. Пуленк доказал своей оперой, что и в середине XX века можно писать естественную и человеческую музыку, сочетая самые разнообразные достижения оперной культуры прошлого и настоящего.

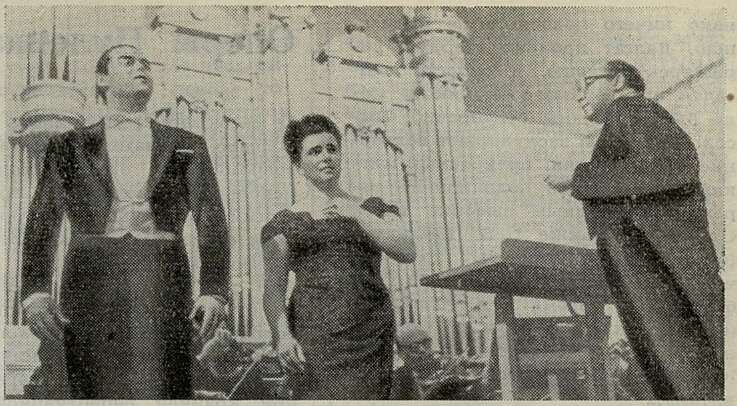

Отличное впечатление произвела молодая ленинградская певица Надежда Юренева, выступившая в опере Пуленка. Она свободно владеет декламационной техникой, глубоко чувствует характер, верно передает сложную гамму эмоциональных оттенков непривычной вокальной партии. Было очень отрадно познакомиться с этим ярким певческим и актерским дарованием. Слушатели отблагодарили артистку долгой и горячей овацией.

Партитура «Замка Синей бороды» оказалась значительно более сложной и для исполнителей, и для слушателей, хотя она и была создана на сорок пять лет раньше «Человеческого голоса». Эта единственная опера Бартока (1911) в полной мере представляет его яркую и необузданную индивидуальность. Либретто Белы Балаша о таинственном Герцоге, замуровавшем в мрачном замке семь прекрасных жен, многими нитями связано с символистской драматургией, модной в начале века. Но в музыке Бартока — сквозь тягостную символику — уже вырисовывается нервный и острый экспрессивный стиль одного из самых смелых композиторов нашего времени. Музыка построена в форме своеобразного рондо: словесный поединок Герцога и его юной супруги Юдит прерывается яркоизобразительными оркестровыми фрагментами, характеризующими семь страшных тайн заколдованного замка. Эти семь эпизодов поражают сильной и импульсивной картинностью. Оригинальны и по-своему сложны вокальные партии действующих лиц: Барток заимствовал декламационный рисунок речитативов из старинных эпических песен-баллад, слышанных им в венгерской деревне. Сочетание архаизированной декламации с густо насыщенной и обостренной партией оркестра определяет самобытный характер этой символистской оперы-легенды.

Рядом с оперой Пуленка, с ее сдержанной простотой и реалистической достоверностью, «Замок Синей бороды» прозвучал как взволнованный сказ-аллегория о жестоких тайнах бытия. Сильная эмоциональность и философская глубина трагической баллады словно завуалированы сложной символикой.

«Человеческий голос» оказался более доступным и в смысле сценической интерпретации: достаточно было нескольких скромных мизансцен, чтобы передать атмосферу театрального действия. Что же касается оперы Бартока, то условия концертного зала, не позволившие воспроизвести сложный комплекс ее театральных эффектов («тайны семи дверей»), в какой-то мере затруднили и восприятие музыки.

Исполнители бартоковской музыки — Нина Полякова (Юдит) и Евгений Кибкало (Герцог) вложили большой труд и творческую устремленность в решение своей сложной задачи. Их старания не во всем увенчались успехом: порой недоставало экспрессивной мощи, масштабности вокального решения, не всегда удовлетворяла дикция.

Высокой похвалы заслуживает Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, своим превосходным профессионализмом способствовавший успеху программы. Переводы текстов сделаны Н. П. Рождественской. Благодаря ее подлинно творческой работе, потребовавшей преодоления многих трудностей, обе оперы могут теперь войти в репертуарный обиход наших музыкальных театров.

И. Нестьев

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151