полнительно пышные побеги почти по всему Карибскому побережью.

Общеизвестно, что негры, будучи от природы великолепными музыкантами, обладают еще и поразительной способностью чрезвычайно быстро усваивать музыкальный фольклор того народа, в среде которого они находятся. В Соединенных Штатах они выучили протестантские гимны, на Кубе овладели испанскими песнями и танцами, в Бразилии — португальскими. При этом решительно во все, что они исполняли, негры вносили специфический элемент своей художественной традиции. На Кубе они превратили испанскую гитару в полуударный звенящий трехструнный инструмент трес, а нежную хабанеру — в бурную румбу. В Бразилии сентиментальные модиньи и изящные лунду послужили им исходным материалом для темпераментных батуке и самбы.

Формирование афроамериканских музыкальных жанров — тема поистине необъятная. Поэтому мы ограничимся только одним частным, но наиболее дискуссионным вопросом — генезисом некоторых ритмических формул афрокубинской музыки.

Общеизвестно, что неповторимое своеобразие ее заключается прежде всего в необычайно гибкой и развитой ритмической структуре. При этом все без исключения авторы подчеркивают две постоянные отличительные особенности афрокубинской музыки — наличие синкоп и ярко выраженная тенденция к двудольности. Последнее легко подтверждается простым сравнением: при абсолютном господстве трехдольных метров в испанской и креольской музыке, на Антильских островах (и в Бразилии) мы встречаем почти исключительно двухдольные размеры. Интересно, что даже классическое испанское болеро на Кубе стало двухдольным танцем с остро синкопированной линией аккомпанирующего баса.

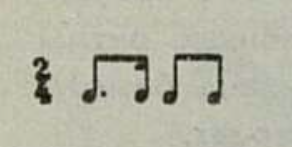

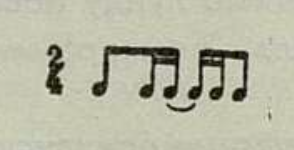

Следующие две записи дают общее представление о переходе трехдольного размера в двухдольный. Первая (а) — старинный эстремадурский романс, известный на Кубе с XVI века, вторая (б) — его позднейший афрокубинский вариант:

Известно, что размер 6/8 с ритмоячейкой «четверть + восьмая» легко «выравнивается» в двухдольный метр. Но обратим внимание на такты 3–4 обеих мелодий. В эстремадурском романсе здесь типично испанский перебой 6/8 + 3/4 и не менее типичная синкопа в следующем такте. В афрокубинском варианте им соответствуют также синкопированные ритмические фигурки, но иного характера. Та, что в 3-м такте, носит название «тресильо» (или «конга»), в 4-м — «синкильо»; обе они являются самыми распространенными на Кубе, и можно без преувеличения сказать, что почти все бесчисленные ритмы народной кубинской музыки так или иначе базируются на этих двух универсальных фигурках.

Традиционное содружество европейской арфы и индейских маракас

О генезисе тресильо и синкильо высказаны разные предположения. Отсутствие этих фигурок как в африканской, так равно и в испанской музыке заставляет искать их корни в Америке. Между тем попытки вывести, например, формулу синкильо из пятидольного метра баскских сортсикос представляются чисто умозрительными, ибо здесь мы имеем равное число акцентируемых долей (5), но различ-

ную сумму длительностей (5 и 4), не говоря уже о том, что присутствие сортсикос на Кубе вообще не зафиксировано. Столь же малоубедительно предположение о происхождении тресильо из обычного европейского триольного построения: триоль встречается в музыке кубинских негров наряду и независимо от тресильо.

Более естественным представляется следующее объяснение.

Самая характерная черта афрокубинской музыки — ее ритмическое многоголосие. Но многоголосие это особого рода. Если для испанской музыки типична полиметрия (например, одновременное звучание двух голосов в размере 6/8 и 3/4 или, реже, 2/4 и 6/8), то главная особенность афрокубинской музыки — в ее полиритмии, заключенной в рамках единого метра. Знакомство с образцами негритянского многоголосия (в частности, с токес — ритмической игрой — ударно-шумовых ансамблей батá или энкóмо) обнаруживает следующую общую закономерность: каждый голос в ансамбле воспроизводит, как правило, одну и ту же, обычно очень несложную ритмическую фигуру и сохраняет полную самостоятельность внутри общего движения. Но главный секрет при этом заключается в тенденции к смещению одного голоса по отношению к другому на определенную единицу длительности. Это не перенесение акцента (алогический эффект), поскольку последовательность нотных длительностей, их абсолютная величина и степень акцентирования в каждом взятом отдельно голосе остаются неизменными. Но не трудно представить, какая сложнейшая ритмическая пульсация может возникнуть при одновременном звучании нескольких, даже одинаковых, но смещенных по отношению друг к другу голосов.

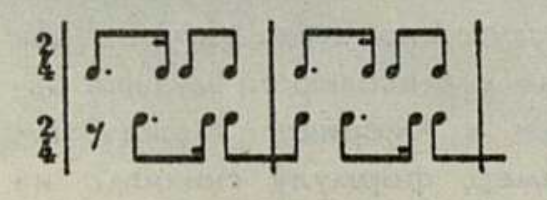

Следующая схема позволяет уяснить сказанное.

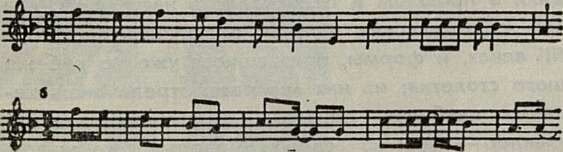

Возьмем простейшую ритмическую формулу кубинского контрданса, появившегося на острове в конце XVIII века и давшего начало наиболее характерным афрокубинским жанрам, как данса, хабанера, дансон, румба, а в наши дни — ча-ча-ча и пачанга:

Достаточно поручить эту ритмическую фигурку двум голосам, один из которых будет смещенным по отношению к другому на одну длительность:

чтобы в результате при одновременном их звучании возникла новая формула:

Это уже качественно иной ритм, который, не нарушая привычного такта, лег в основу нового жанра — дансона.

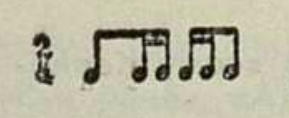

Теперь, если принять во внимание свойственный негритянским музыкантам прием опускания одной из сильных или относительно сильных долей (что наблюдается гораздо чаще, чем перенесение акцента), то легко допустить, что именно этот исполнительский эффект преобразил ту же исходную формулу контрданса в качественно новую — тресильо:

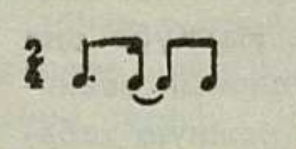

Наконец, при одновременном звучании этой фигурки в двух смещенных голосах возникает, по аналогии с предыдущей схемой, формула синкильо:

Разумеется, сказанное не должно означать, что этот характернейший афрокубинский ритм образовался именно таким прямолинейно-схематичным путем. Действительная картина всегда сложнее любой схемы. Но корни этого ритма, как и многих других ритмов Кубы, думается, следует искать именно в исполнительской практике негритянских музыкантов. Важно подчеркнуть, что универсальная формула синкильо не была «изобретена». Она рождалась стихийно, в недрах многоголосных токес негритянских тамборов и компарс и лишь со временем, обретя четкие постоянные очертания, отпочковалась как самостоятельный элемент, который затем на протяжении десятилетий питал обширную сокровищницу кубинской музыки. Исходный материал дала Европа, «художественную отделку» произвели негры. Следовательно, и здесь перед нами гибридное образование, детище двух музыкальных культур.

*

Процессы скрещивания и образования гибридных форм музыки на американском континенте происходили в прошлом и происходят в настоящем. Мы знаем синтетические формы, возникшие в XVII и XVIII веках, и формы, появившиеся уже на рубеже нашего столетия; из них мы рассмотрели лишь несколько наиболее типичных. Латиноамериканский фольклор — один из самых молодых. Это живой, полнокровный, развивающийся организм. В нем постоянно что-то отмирает и что-то обновляется. Он, по удачному определению Карлоса Веги, подобен реке: «воды текут, а река остается».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151