В первой из трех частей симфонии слушатель попадает в некий призрачный мир. Сначала кажется, что эти видения, неуловимые и фантастичные, как ночные шорохи, и составляют самую суть музыки. Но вот в нее настойчиво вплетаются нежные голоса скрипок, и вскоре их пение становится человечески проникновенным. Во второй части струнные господствуют. Третья часть полна движения и огня, но в конце характер музыки меняется и произведение заканчивается нотами умиротворенности.

Вассо Деветци отлично сыграла Концерт для фортепиано с оркестром Анри Согэ. Лишь недавно Согэ дирижировал в Москве премьерой своего виолончельного концерта, посвященного М. Ростроповичу. Талантливая французская пианистка Деветци с успехом гастролировала у нас в прошлом сезоне. Музыка концерта Согэ полна чисто французского изящества. Поэтично прозвучали тончайшие детали обаятельной партитуры «Иберии» Дебюсси. В заключительном эпизоде «Вальса» Равеля, таящем в себе много опасностей для дирижера, Бодо проявил свою художественную зрелость и мастерство. Вообще, чувство формы, архитектоника исполнения — самые сильные стороны дарования нашего гостя. Наряду с глубоко продуманным замыслом, он умеет сохранить и ощущение импровизационности, свободы трактовки.

Несмотря на то, что произведения, входившие в программу (особенно симфония Дютийе), представляли немалые трудности для оркестра, играть с Бодо было легко: свои намерения он выражает просто и ясно. Дирижер, солистка и оркестр имели большой успех.

Г. Юдин

*

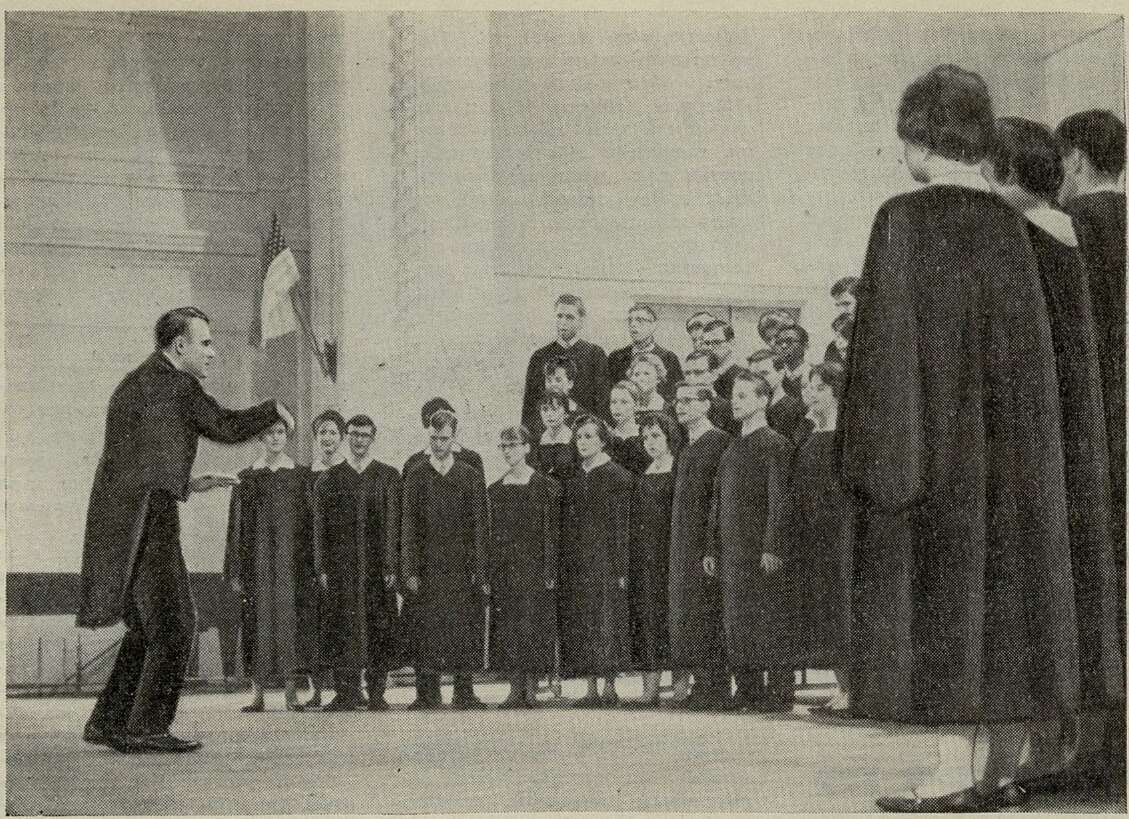

Молодежный хор

Москвичи, знакомые с великолепным камерным хором Роберта Шоу, были несколько удивлены, увидев на рекламных фото хора, руководимого Робертом Фаунтеном, молодых людей явно студенческого облика. Но первый же концерт в Большом зале консерватории показал, что сомнения в профессионализме хора Оберлинского колледжа (США) не обоснованы. По художественному уровню этот коллектив, состоящий из 60 исполнителей, пожалуй, не уступает хору Шоу.

Но кто же эти певцы, столь артистичные и непосредственные, кто они, эти юноши и девушки, живо напомнившие мне участников всемирных фестивалей молодежи и студентов, свидетелем которых я бывал неоднократно?

Беседуя с г. Фаунтеном, я выяснил, что 60 процентов хористов учатся в консерватории при Оберлинском колледже; остальные — студенты других факультетов: философы, математики, биологи... Высокая музыкальная культура певцов говорит о том, что общее музыкальное образование в этом колледже поставлено очень хорошо.

Итак, к нам приехал студенческий хор, возглавляемый талантливым пианистом, певцом, дирижером, влюбленным в свое дело энтузиастом, магистром музыки Робертом Фаунтеном. Своим воспитанникам он привил не только любовь к хоровому искусству, но и любовь к труду во имя достижения вершин мастерства (хористы не сторонятся и более прозаических дел: по ходу программы они с завидной быстротой и опять-таки с явным удовольствием передвигают рояль, ставят и убирают пульты, стулья и т. д.). Об этом свидетельствуют и разнообразный репертуар, и качество исполнения, и — что весьма интересно — репетиции хора. Атмосфера на них очень непринужденная, но творчески — в лучшем смысле слова напряженная, благодаря активности руководителя и подлинному взаимопониманию между Фаунтеном и его певцами. Техническая сторона — на большой высоте. Чистота строя, ансамбль партий, идеальная ритмическая четкость — все это становится очевидным с первых же хоровых аккордов. Хочется сказать о некоторых привлекательных особенностях оберлинцев. Во-первых, о силе звучания хора. У него нет forte в общепринятом значении. Поэтому, если сравнивать эту динамическую краску оберлинского хора и других известных хоров и исчислять ее в децибелах, то, скажем прямо, у наших гостей есть все шансы занять последнее место. Но если брать динамику без учета ее «абсолютной мощности», а лишь как средство художественной выразительности, то на фоне преобладающего piano и mezzo voce, там, где Фаунтен допускал относительное forte, он достигал цели: в кульминациях создавалось впечатление насыщенного, полнозвучного forte.

Во-вторых (прецедент этому был у Шоу), размещение хора на эстраде не предусматривает группировку по голосам. Правда, у каждого певца есть свое постоянное место, но в этом трудно усмотреть закономерность. Пусть это внешняя форма, все же она свидетельствует о безукоризненном знании хористами своих партий и, безусловно, всей фактуры сочинения. Дирижеру нет надобности (да это и невозможно при подобной расстановке хора) давать, например, вступления группам. Фаунтен музицирует в самом высоком понимании этого слова. Его указания относятся ко всему коллективу. Он дирижирует музыкой.

Большинство произведений хор поет a cappella. Но вот Кантата № 150 Баха. Десять исполнителей — струнные, фагот и чембало — вели оркестровую партию. К удивлению публики, по окончании Кантаты музыканты, переодевшись в студенческие мантии, встали в ряды хора и — запели. Две певицы играли в четыре руки фортепианную партию «Песен любви» Брамса. Однако этим разносторонняя одаренность артистов хора не исчерпывается. Во время исполнения «Народного танца» из оперы «Ласковая земля» Копленда четверо певцов неожиданно предстали перед публикой в национальных костюмах и лихо отплясали этот танец под аккомпанемент хора...

Исполнение большинства номеров отличалось верным чувством стиля и большой экспрессией (чему значительно способствовала и внешняя выразительность всех певцов без исключения). Строго звучал «Рождественский мотет» для двойного хо-

ра Палестрины. Кантату Баха хор спел легко, прозрачно, с предельной ясностью полифонической ткани. Очень хороши были «Три песни Шарля Орлеанского» Дебюсси, Второй мотет Брамса, его же цикл «Песни любви», пьесы американцев Уильяма Шумана, Бергера, Барбера, Томпсона, Копленда и др. Несколько бледно трактован эмоциональный мотет Лотти «Crucifixus». Не слишком убедительно прозвучало и «Эхо» — веселая шутка Орландо Лассо.

Несомненно, наибольший успех выпал на долю американских песен в превосходной виртуозной обработке Доусона («Иногда я чувствую себя сиротой», «Иезекииль видел колесо»).

Приятным подарком для советских слушателей были русские песни: «Прощай, радость» и «Светит светел месяц» (обработка А. Свешникова). Кстати, все произведения не американских авторов и народные песни исполнялись на языке подлинника, с очень хорошим произношением. Программа включала также хор Чайковского «Ночевала тучка золотая». Оберлинцы спели его мягко, необычайна тепло, однако мы привыкли к более спокойному темпу, ставшему традиционным для этого сочинения.

Большой интерес вызвал великолепный хор П. Чеснокова «Спасенье создающим», написанный на основе старинных русских распевов. Московские слушатели по достоинству оценили прекрасное искусство американских певцов.

Владислав Соколов

*

Актер песни

О себе Шарль Азнавур говорит: «Прежде всего я поэт». Наверное, это так. Но посетители его концертов убеждаются и в другом — Азнавур прежде всего актер.

Актер песни. Не знаю, узаконен ли такой термин, — кажется, нет: ведь подобных актеров очень немного; я не имею в виду исполнителей песен, они есть всюду и тем более не являются редкостью для Франции. Вероятно, Азнавур и стал «звездой» парижской эстрады, потому что он не просто поет песни, а играет их в своем маленьком «театре».

Все началось с того, что он почувствовал неодолимую потребность рассказать людям об их жизни. И тогда он стал писать стихи о самом разном — о незаметных радостях и большом счастье, о маленьких горестях и глубоком страданье, о буднях и праздниках, но больше всего — о любви. «Я думал, почему только в книгах описывают различные психологические и эмоциональные состояния любящих, и мне захотелось

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166