Марфа — Н. Миссина

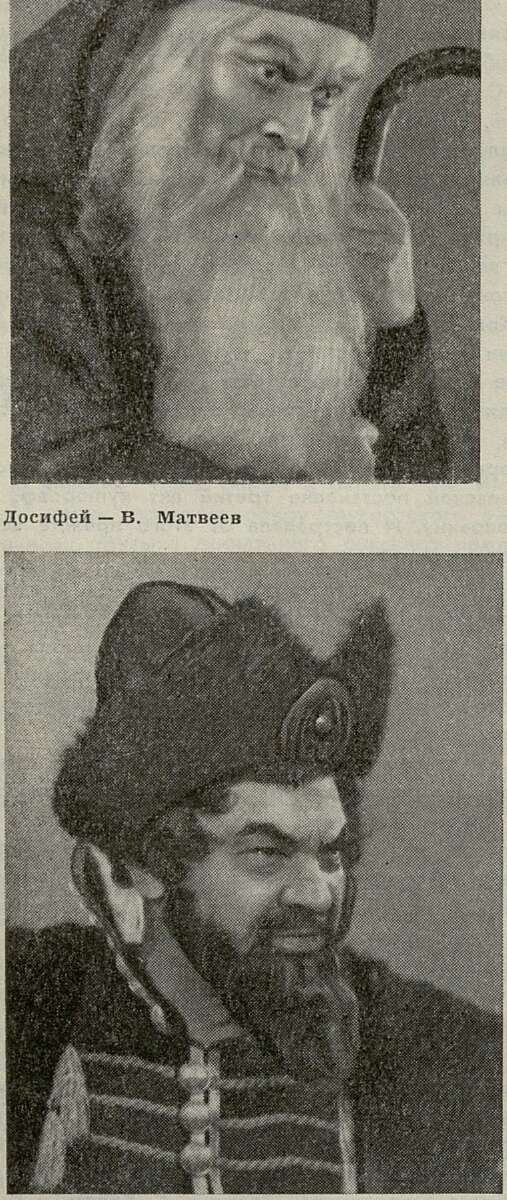

Хованский — А. Кикоть

старообрядческой вере и чувством мести. Но едва ли верно лишать их психологическое содержание любовного чувства. Знаменитая песня Марфы «Исходила младешенька» и вся последующая ее «исповедь сердца» в сценах с Сусанной и Досифеем — оазисы русской любовной лирики. В нагромождение «ужасных» событий «Хованщины» неожиданно проникает свет, излучающий глубоко человечные эмоции страдающей и любящей женщины.

Какой образ в «Хованщине» Мусоргского так «поет», как Марфа? От третьего акта, от песни Марфы Мусоргский перебрасывает интонационную арку к последней картине оперы, и тогда появляется «реприза» лирического излияния — любовый «дуэт».

С точки зрения драматургических соотношений, партия Марфы, конечно, выходит за пределы светлого контраста притушенному, сурово величественному колориту «Хованщины». Эпизоды развития любовного чувства (своеобразные лирические центры) расположены Мусоргским с ясным расчетом внутреннего равновесия всей сложнейшей композиционной архитектоники «Хованщины». При любой интерпретации оперы они должны остаться нерушимы. Не случайно же Римский-Корсаков, жертвуя в своей редакции ценнейшими страницами партитуры Мусоргского, сохранил полностью сцены Марфы. Мы говорим об этом столь пространно потому, что в киевской постановке третий акт купюрован наполовину. И пострадала от этого прежде всего партия Марфы.

Спора нет, Марфу прекрасно поет в киевском спектакле Е. Томм (Н. Миссину нам слышать не удалось), но как трудно актрисе, и без того склонной к некоторой излишней аффектации, восполнить отнятую от ее образа существеннейшую грань.

Не совсем удачно решенным оказалось и другое «отступление» от замысла композитора. В первом действии киевской «Хованщины» появился, например, фрагмент, взятый из подлинника Мусоргского, — речь идет о хоре пришлых людей, который звучит как протест против произвола стрельцов, казней. Но из-за того, что предшествующая хору сцена пришлых людей с Подъячим выпущена, весь эпизод оказывается немотивированным.

Образ Ивана Хованского можно считать удачей киевлян. Упор сделан, и вполне правильно, на самодурстве старого князя. И там, где его требуется показать как обычную манеру поведения, как характерную краску, типичную для образа «стрелецкого батьки», А. Кикоть и В. Герасимчук находят интересные детали. Но тем не менее Хованского хочется видеть более сильным, таким, каким его создал Мусоргский. Тут уже одним самодурством не ограничиться. Это характер очень яркий. Наименее убедительны оба киевских Хованских в четвертом действии. Что является здесь психологической основой по-

Шакловитый — М. Гришко

ведения главы стрелецкого войска? Предчувствие неминуемой опалы, а возможно, и казни. Вспышки гнева, даже ярости, только знаки осознанного бессилия. Бессилия перед неотвратимой бедой. Поэтому здесь немыслим дивертисментный «угар гаремных утех». А именно так, да еще с избытком натуралистических подробностей, поставлена сцена Хованского с персидками. Кстати, танцы (балетмейстер — В. Вронский) мало оригинальны по композиции рисунка, а главное, они совершенно оторваны от драматургии Мусоргского, от настроения сцены.

Приятен Голицын (И. Чуйко). Правда, неизмеримо интереснее было бы услышать эту партию целиком (во всяком случае, без новых купюр).

Хорош Досифей, особенно в интерпретации В. Матвеева. Оставаясь в главном в пределах традиционной трактовки роли, артист тем не менее вносит в образ новые, мягкие тона.

В общепринятой манере поет В. Лутченко Шакловитого — одну из самых сложных партий в опере по своей двуплановости. Его ария-монолог в третьем действии «Спит стрелецкое гнездо» и на этот раз воспринималась как-то в отрыве от характера боярина, намеченного в «сделке» с Подъячим.

В редакции Римского-Корсакова роль Подьячего ограничена разговором с Шакловитым. И все-таки уже в этой сцене можно понять, что под жалкой внешностью хилого, трусоватого существа скрывается ловкий «на все руки», увертливый делец. В киевской «Хованщине» Подъячий (В. Скубак) почему-то вызывает ассоциации с Мисаилом из «Бориса Годунова», что вряд ли верно по существу. Эмма (Н. Мелещук), Андрей Хованский (В. Третяк) проводят свои партии с хорошим артистическим темпераментом. К сожалению, у Третяка в этом чисто русском характере проступают черты пуччиниевских героев.

Хочется отметить прекрасное звучание всех хоровых эпизодов (хормейстеры — В. Колесник и Л. Венедиктов).

Не все удалось художнику Ф. Нироду. Пышность оформления кое-где больше напоминает «оперную» красивость вообще, а не боярскую Русь.

Самой большой похвалы заслуживает, конечно, коллектив оркестра киевской оперы, с честью справившийся с необычайно трудной задачей. Дирижер К. Симеонов выполнил колоссальную работу над партитурой «Хованщины», внеся ряд интереснейших деталей и поправок, которые можно вполне оценить, лишь сличив все материалы оркестровой редакции.

Недостатки в трактовках некоторых партий и режиссерской интерпретации отдельных сцен можно безусловно исправить и доработать в процессе обычной работы над репертуарным уже спектаклем.

Ведь премьера — это только начало новой сценической жизни произведения...

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166