ли в педантичные тактоотбиватели») однажды весьма верно заметил моему отцу: «В стремительных аллегро, когда дирижер и оркестр слишком уж "распалятся", искусство дирижирования заключается в том, чтобы точно угадать тот момент, когда можно приостановить слепой стремительный бег, будь то постепенным возвращением к первоначальному темпу или даже обоснованным, но внезапным сдерживанием движения». Подобный момент наступает в ре-мажорном эпизоде финала «Cosi fan tutte»: это спокойное появление доминанты после обеих фермат! С иными «гениями от дирижерской палочки» мне самому приходилось переживать в бетховенских и моцартовских финалах безостановочную сумасшедшую гонку, когда наездник как бы не может совладать с испуганной лошадью, понесшей его. Припомните также постоянную чрезмерную поспешность в финале Четвертой симфонии Бетховена, этом уютнейшем из Аллегретто! Ремарка «весело» отнюдь не означает рекорд скорости!

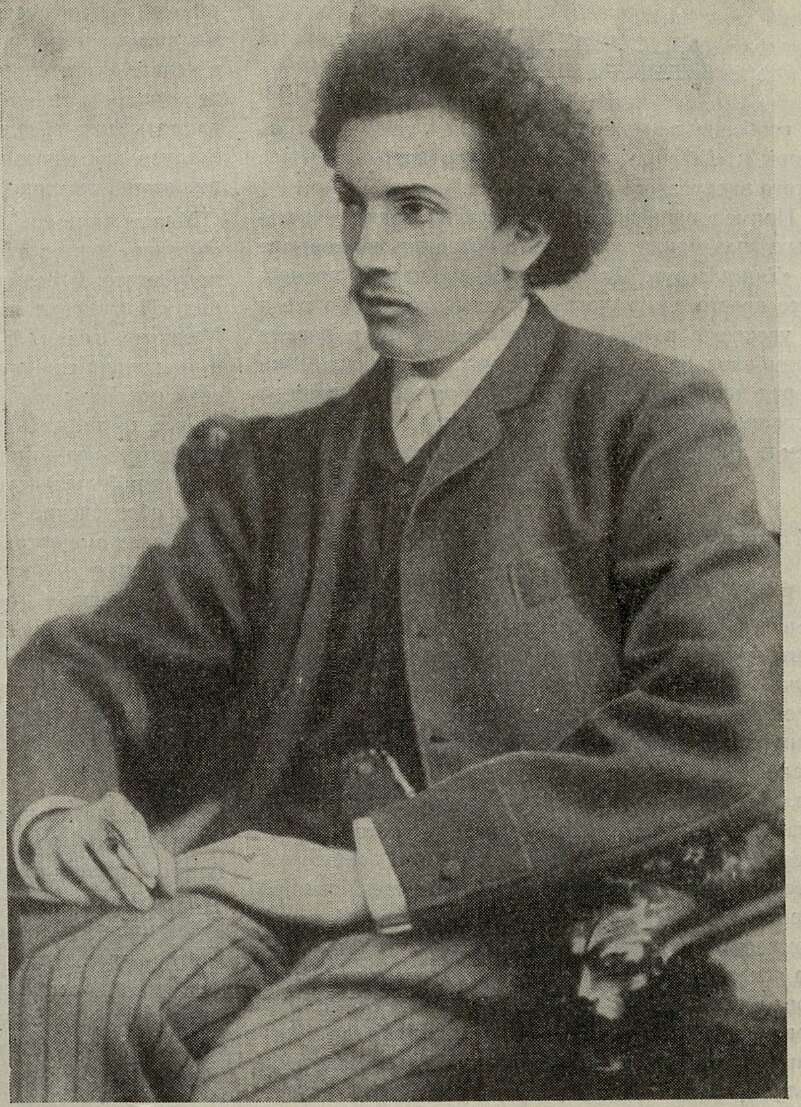

Рихард Штраус. 1890 г., Веймар

Перед моментами напряженности или драматического взрыва (вторые части Четвертой и Пятой симфоний) Бетховен часто вводит словно прелюдирующие «фортепианные пассажи», как бывает у человека, когда он в минуты сильного нервного возбуждения с кажущимся равнодушием постукивает пальцами по столу. Такие «пассажи» надо играть свободно: например заключение Адажио в Четвертой симфонии!

Невыносимым бывает столь излюбленное расширение темпа перед грандиозным фортиссимо. Это такой же дилетантский прием, как и расширение взятых чересчур громко эпизодов в партии медных духовых (например, ми бемоль-мажорный эпизод в Траурном марше из «Гибели богов»)... Темы, расширенные самим композитором, не подлежат еще большему расширению (например, эпизод в партии деревянных духовых в увертюре «Леонора № 3» перед престиссимо). Столь же неприятны бывают замедления в божественных увертюрах Вебера (в переходных тактах ко вторым темам), в особенности же сентиментальные замедления в

увертюре к «Эврианте». А душещипательное растягивание пылкой мелодии

и особенно ля-мажорной побочной темы из увертюры к «Оберону» абсолютно противоречат стилю этого виртуозного произведения.

Пример ошибочного расширения заключительных фраз можно чаще всего встретить в увертюре к «Тангейзеру». До конца выдерживайте полнейшее престо, без какого-либо замедления! То же и в увертюре к «Летучему голландцу»: в партии тромбонов не должно быть никакого расширения перед последним эпизодом мено моссо, он должен исполняться без замедлений, строго в заданном темпе (причем не слишком медленном!).

Моцарт

Есть у Моцарта произведения (главным образом быстрые), в которых большое значение имеет стремительность движения; в таких произведениях певучая побочная тема обычно берется несколько спокойнее (увертюра к «Фигаро», первая часть Симфонии соль минор). Есть пьесы (в основном медленные), где чувство достигает страстного накала (например Анданте в Концертной симфонии для скрипки и альта), интерпретация которых возможна лишь в предельном рубато. Это вообще относится ко многим медленным пьесам Моцарта. Кроме Бетховена, вряд ли есть еще другой такой композитор, темпы которого претерпели бы столько искажений и кто именно в этом отношении требовал бы большей тонкости чувств. Особые требования: обязательно соблюдать алла бреве в Анданте или Адажио. Например, вступительный раздел увертюры к «Дон Жуану», Анданте кон мото — довольно оживленный темп; вторая ария Керубино. В обеих ариях Церлины, во второй половине — никакого нового темпа, безусловно никакого аллегро, поэтому первую половину надо брать уже в несколько более оживленном темпе. То же относится и к дуэту «Дай руку мне, красотка!». Медленные части трех великих симфоний (соль-минорной, ми бемоль-мажорной, до-мажорной) следует воспринимать как бы в четвертях и по возможности так дирижировать; заключительную фразу я обычно расширяю (так же, как и в Анданте великой Симфонии до мажор Шуберта и в Первой Бетховена). Заключительная фуга симфонии «Юпитер» и финал Второй симфонии Брамса — это как раз те случаи, когда рекомендуется сосредоточенная собранность и некоторое расширение темпа в конце очень быстрых фраз. К моцартовской заключительной фуге полностью применима вагнеровская ремарка «как можно быстрее»: в начале второго раздела и в начале третьего раздела части я значительно меняю движение. Чтобы придать фуге абсолютную ясность в темпе престо, следует применить точно размеченные приглушения звучности меди и литавр.

Малер заставлял первые скрипки в первом дуэте «Фигаро» играть стаккато, я же делаю это певуче, полулегато. В девяностых годах, во время репетиции «Похищения из Сераля» в Резиденц-театре в Мюнхене, Козима Вагнер сказала мне: «У вас первые скрипки слишком мало поют». У Моцарта, с его симфонизмом оперного оркестра, первые скрипки всегда должны «вести» и отнюдь не имеют права бесцветно «аккомпанировать». К сожалению, именно так в большинстве случаев трактуют моцартовское обозначение «сдержанность оркестра». В постановках моцартовских опер выдержанные звуки деревянных духовых и высоких валторн почти всегда слишком громки и перекрывают быстрое парландо певцов. Из этого видно, что далеко не всегда учитывается необходимость пианиссимо в партиях этих духовых инструментов. Симфоническую же ткань струнной группы не следует затушевывать и стирать, потому что певцов не только надо сопровождать, но и вести.

Моцарт редко применяет обозначение фортиссимо и очень редко следует понимать его форте в прямом, грубом смысле. Наивысшим законом здесь является красота звучания. В симфонических произведениях Гайдна и Моцарта форте в отдельных партиях мыслится как бы в половину силы звучания тутти, в манере кончерто гроссо, где почти всегда пиано сольных проведений темы чередуются с повторением тутти-форте.

У Моцарта и Гайдна такие тутти-форте уподобляются архитектоническим обрамлениям преисполненных чувства сольных партий; поэтому здесь, эпизоды форте с их натуральными трубами, валторнами и литаврами брызжут жизнерадостностью в отличие от бетховенских, где октавы труб и сфорцато литавр отображают взрывы отчаяния и упрямейшей энергии, лишь изредка смягчаемые более сумрачным и мягким звучанием тромбонов. По-бетховенски используются трубы, валторны и литавры лишь в «Дон Жуане», в сцене с Командором. Без тромбонов звучание было бы еще гораздо более резкое, поэтому их можно было бы и не применять здесь.

Очень сильно различаются сфорцато моцартовские и бетховенские, сфорцато в пиано и в форте.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166