ИЗ ПРОШЛОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

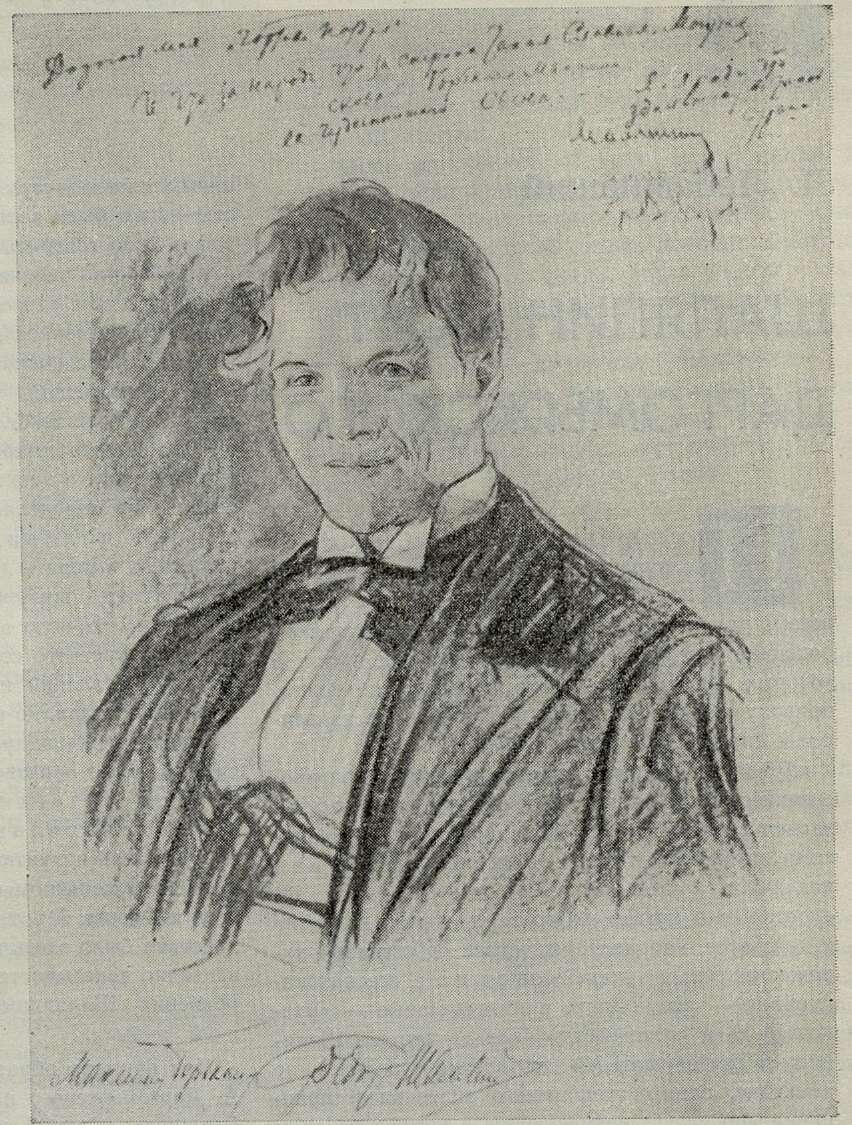

Шаляпин поет Даргомыжского

Л. Лебединский

После публикации статьи «Сцена "Часы с курантами" в исполнении Шаляпина»1, где приводилась нотная запись весьма радикальной шаляпинской исполнительской редакции партии Бориса, я получил ряд писем, в которых читатели пытались по-своему объяснить природу ее возникновения. Приведу одно из наиболее интересных предположений:

«Артист в процессе своего участия в оперно-сценическом действии, сценически и вокально создавая образ, уже по-новому произносит композиторский текст: стихия действия подчиняет, в этом случае произнесение им словесного и музыкального текста; играя, он поет и действует, направляемый своей собственной художественной интуицией; отсюда и все интонационные — ритмические и интервальные — "разночтения" и "неточности" (для самого же Шаляпина и для слушателей достаточно "точные"), не имеющие, однако, решающего значения и принципиально ничего не меняющие в композиторском замысле».

В подобных рассуждениях — а их я слышал немало — содержится много справедливого, за исключением двух моментов: первое — характер шаляпинских изменений композиторского текста определяется здесь как процесс только стихийный и интуитивный; и второе — эти изменения объясняются внешними причинами: запись была сделана в театре непосредственно во время сценического действия. Между тем из опубликованной мной исполнительской редакции напрашивался, как мне кажется, прямо противоположный вывод. И прежде всего тот, что изменения Шаляпиным словесно-музыкального текста в большинстве своем были заранее и тщательно продуманы. Как можно говорить об «импровизационности» и «стихийности» творчества артиста, заменившего, к примеру, десятисложную фразу «в глазах дитя окровавленное», четырнадцатисложной («И мальчики, да, мальчики кровавые в глазах»), положенной, естественно, на совершенно другой нотный текст. Верно, в искусстве Шаляпина было много импровизации, но в то же время укажем, что содержание и характер его исполнения определяют не эти частные моменты, а ярко индивидуальный подход гениального актера к музыке, подход артиста-человека, живущего и творящего в определенную и отличную от времени создания композитором конкретного сочинения историческую эпоху. Конечно, Шаляпин не уничтожал и не нарушал замыслов автора, но в соответствии со своей художественной индивидуальностью он по-новому прочитывал текст произведения и наполнял его новым психологическим, идейно-художественным звучанием. Какая доля сознательного и какая интуитивного определяла творческий процесс, в конечном счете не имеет принципиального значения. А вот то, что наличие театрального действия было здесь вообще ни при чем, довольно наглядно доказывается нотациями грамзаписей исполнения Шаляпиным камерной вокальной музыки.

Для примера обратимся к драматической песне А. Даргомыжского на слова В. Курочкина (по Беранже) «Старый капрал»1. Нотация ее совершенно точно устанавливает, что всякий раз, когда Шаляпин, стремясь воплотить в своем исполнении живой образ, живое эмоциональное движение, живую эмоциональную речь, сталкивался с недостаточной, как ему казалось, выразительностью, интонационной гибкостью речитатива, он смело вносил изменения в вокальную партию, приближая к своему «видению» и «слышанию» не только ее ритмику, но и интервалику. Для того, чтобы понять происхождение этих изменений, проанализируем сперва те из них, что связаны со стремлением артиста создать живой реалистический образ.

_________

1 «Советская музыка» № 3, 1959.

1 Грампластинка Апрелевского завода ВО 8971.

Вот первая фраза песни «В ногу, ребята, идите!» (см. такты 1–2)1.

В ней заключено обращение капрала к солдатам, ведущим его на расстрел. Она непосредственно вводит не только в действие, но и в образ: несмотря на весь трагизм положения, старый капрал остается «самим собой», продолжая командовать солдатами во время своего последнего марша. Более того: речь капрала остается спокойной, буднично-обычной и даже, как всегда, немножко ворчливой.

Даргомыжский положил эту фразу на два звука тонического трезвучия (ЛЯ, фа диез)2, Шаляпин — на четыре: ЛЯ, фа диез, до диез, ми диез (вводный тон!). Этим он придал фразе большую динамичность и живость, большую интонационно-выразительную речевую свободу, а главное, большую характерность. Шаляпин достигает этого несколькими «приемами». К ним относятся, например, акценты, создающие впечатление определенного «произношения»; нарочитая слитность между собой некоторых звуков; наконец, характерный ход на кварту вниз в конце фразы, также берущийся подчеркнуто слитно и также придающий характерность «говору».

Этот пример наглядно показывает и чисто звуковое и психологическое расширение Шаляпиным речитатива Даргомыжского.

Интересно, что и в дальнейшем, всякий раз при исполнении фразы «В ногу, ребята!», Шаляпин не довольствуется двумя звуками авторского текста — ЛЯ, ми: при первом повторении команды он прибавляет к ним ре (14), при втором и третьем — соль диез (34 и 55).

При четвертом же проведении эта фраза претерпевает особенно знаменательное изменение, так как здесь Шаляпин еще более усложняет психологическую задачу.

Вначале капрал энергично командует

_________

1 В дальнейшем ссылка на соответствующие такты будет обозначаться цифрами в скобках.

2 Ноты, выписанные заглавными буквами, обозначают звуки более высокие, нежели рядом находящиеся, выписанные строчным шрифтом.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166