Основную ценность диспута составила яркая и содержательная речь Д. Кабалевского. Убедительно указав на грубые ошибки в некоторых выступлениях, он справедливо напомнил о том, что понятие «джаз» отнюдь не исчерпывается деятельностью и репертуаром только американских оркестров. Советские авторы создали много сочинений для джаза, кстати весьма высоко оцененных виднейшими американскими представителями этого жанра. Нелепо и недостойно заниматься рабским копированием чужих образцов. Не лучше ли, не естественней ли подумать о собственных путях в искусстве, о развитии уже имеющихся интересных достижений советской эстрадной музыки? Выступление Кабалевского было горячо поддержано аудиторией.

Хочу обратить внимание на одно обстоятельство. Что привлекает к импровизационному джазу симпатии некоторой части нашей молодежи? Вероятно, ей кажется очень заманчивой возможность, собравшись небольшой музыкальной компанией, свободно «импровизировать» на легко запомнившуюся мелодию. Они понимают, что это совсем не простое дело, но до какой степени не простое, очевидно, не догадываются. Между тем такое исполнительство требует виртуозного владения инструментом, яркого импровизаторского таланта, достаточно высокой композиторской техники. В условиях самодеятельности попытки создания «настоящего» джаза не идут дальше убогого подражательства, которое только уж очень нетребовательному слушателю может показаться «на что-то похожим».

Но дело ведь не только в том, что импровизационное исполнение джазовой музыки требует серьезной подготовки. Самая музыка кажется нам мало достойной подражания. А что ей противопоставить? Не является ли этот раздел одним из самых слабых в нашей музыкальной пропаганде?

Разве советские композиторы не могут создать доступные и любителям, и профессионалам эстрадные произведения, удовлетворяющие самым высоким требованиям художественного вкуса?..

Нельзя ли стремление к доступной форме музицирования направить к другой цели? Об этом нужно очень серьезно подумать. Одними мерами негативного характера при этом ничего не достигнешь. Не пора ли всерьез взяться за творческое решение этой задачи? Композиторы, работники радио и телевидения, студенческая молодежь — слово за вами! Его давно жаждут услышать многочисленные слушатели.

*

Очень радует живая связь руководства Куйбышевского молодежного клуба со своими сверстниками. Это помогает найти интересную тематику вечеров, верно определить общэе направление работы. В правлении царит дружная, веселая атмосфера. Конкурс пианистов был организован очень четко. Многочисленные повседневные задачи решались быстро, деловито. Деятельность клуба — яркое доказательство того, что творческое отношение, ум и воодушевленность — непременные условия для успешного решения идейно-воспитательных задач.

*

Поет «Трембита»

И. Волынский

Вот уже четверть века уверенно и мощно звучит голос этой хоровой капеллы. Ее слушали в Ленинграде и Чите, в городах Прибалтики и Забайкалья, она выступала в Москве и Закавказье. Столичный концертный зал сменялся наскоро сооруженной эстрадой в заводском цеху или на полевом стане. И всюду «Трембита» оставляет добрую память о песнях украинского народа, о хоровых сочинениях наших современников.

Желая подчеркнуть, как выросло мастерство «Трембиты», обычно напоминают, что она родилась в 1939 году из самодеятельного хора, насчитывавшего всего шестнадцать певцов. Это верно. Однако для коллектива, начинавшего профессиональную жизнь, трудности были в другом. Ему предстояло доказать, что в новых условиях, условиях советской жизни, традиции хорового пения в Галиции не только не утратятся, но будут успешно развиваться.

Нелегок оказался путь «Трембиты» к высотам исполнительского искусства. В грозные годы Отечественной войны голос ее звучал в госпиталях, на призывных пунктах перед

солдатами, рабочими. Артисты «Трембиты» — уроженцы западных областей Украины — вместе со всем советским народом познали тяжесть военного времени. Вместе они трудились, внося свою лепту в победу над врагом. Работа над новым репертуаром, развитием вонального мастерства хористов, воспитание чувства ансамбля шли рука об руку с воспитанием характеров людей. Они учились чувствовать себя частью могучего советского народа.

Когда «Трембита» возвратилась из эвакуации в родной Львов, это был уже спаянный творческий коллектив. В разное время им руководили знатоки хорового пения, чуткие воспитатели: П. Гончаров, А. Сорока, а затем Н. Колесса, много гастролировавшие с «Трембитой» по Советскому Союзу.

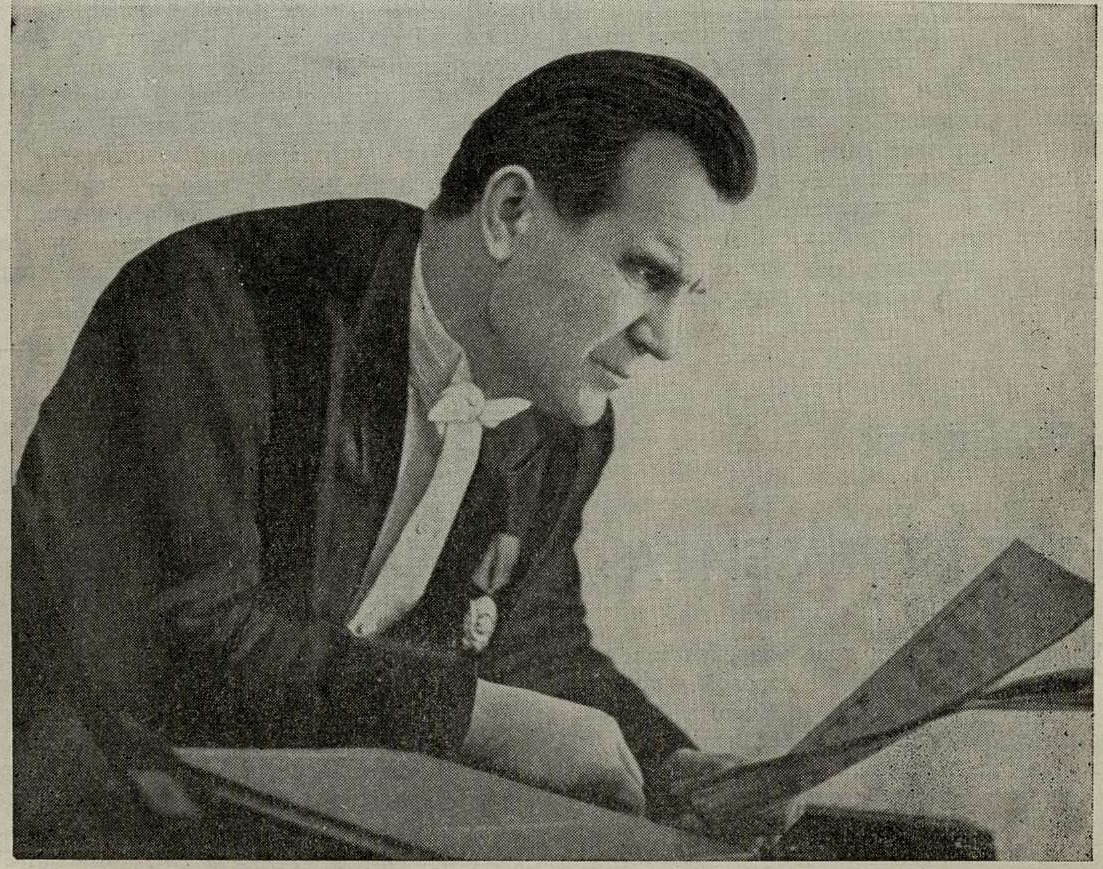

В 1948 году капеллу возглавил Павел Иванович Муравский. С тех пор ее путь неизменно связан с творческой жизнью этого талантливого хорового дирижера. Были у него и помощники, среди которых особенно выделяются Е. Вахняк и В. Василевич. Но душой коллектива остается Муравский.

За прошедшие годы очень изменился состав артистов. Здесь поют еще те, кто выступал в первых концертах «Трембиты»: Дарья Саганская (альт), Лидия Теребушко (сопрано), Павел Шулинский (бас). Вскоре после окончания Отечественной войны пришли Степан Голдан, Николай Сух. Рядом с ветеранами капеллы — одаренные вокалисты, воспитанницы Львовской консерватории Евгения Сичкарь, Лидия Журбенко (солистки капеллы). Многие артисты хора получили хорошее профессиональное образование. Но есть среди них и участники художественной самодеятельности, певцы-самородки из колхозов, заводов — такие, как бас Степан Антонюк, тенор Петр Сомык.

Муравский неутомим в поисках красивых, свежих голосов: он любовно воспитывает молодых хористов, растит из них настоящих мастеров пения a cappella. Вот почему «Трембита» всегда поражает яркостью и богатством голосов, мощью и разнообразием звучания.

Как часто отмечаем мы на концерте тонкую «отзывчивость» «Трембиты» на малейшие

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166