исполнении он не делал различия между премьером и хористом, концертмейстером группы и оркестрантом, сидящим за последним пультом. Однако никогда эта простота отношений не переходила в то, что называется панибратством. Это была деловая простота, исключавшая праздность, суесловие, простота, основанная на высокой требовательности, неизменно напоминающая о необходимости дорожить каждой минутой рабочего времени. В этой простоте был свой артистизм, чуждый всему показному, проявляющийся в максимальной концентрированности творческого процесса и предельной рационализации всех подсобных, чисто технических его элементов.

На этом и вырос авторитет Самосуда, пришедшего в коллектив, по существу, еще безвестным музыкантом, до этого работавшего виолончелистом в оркестре Оперного театра Народного дома, где он был отмечен вниманием Шаляпина, по чьей инициативе его вызволили из «оркестровой ямы» и поставили дебютантом за дирижерский пульт.

Первой серьезной удачей Самосуда как оперного дирижера была «Луиза» — «музыкальный роман» Г. Шарпантье, поставленный Малым оперным театром в ноябре 1920 года. Спектакль получил высокую оценку печати и, в частности, горячий отклик со стороны Б. Асафьева1, что упрочило положение начинающего дирижера. Это была уже третья его самостоятельная работа. Первой была опера Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (март 1919 года), второй — «Ромео и Джульетта» Гуно (апрель 1920). Далее самосудовские спектакли в течение долгих лет, вплоть до его перехода в 1936 году на работу в Большой театр Союза ССР, стали своего рода магистральной линией всего репертуара Малегота. Здесь были и русские классические оперы («Моцарт и Сальери», «Майская ночь», «Царская невеста»,

_________

1 «Праздник» — так озаглавил Асафьев свою статью об этом спектакле в газете «Жизнь искусства» (№ 600, от 5 ноября 1920 года).

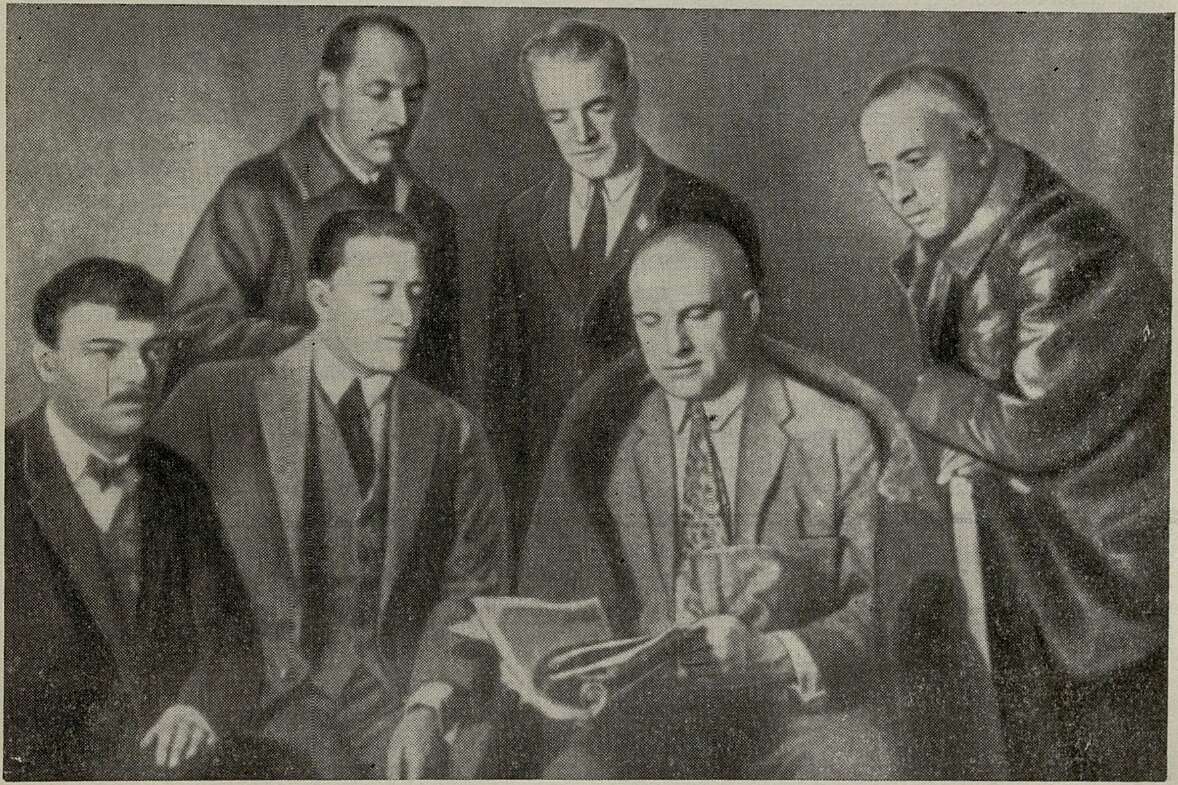

Группа постановщиков спектакля «25-е» по поэме В. Маяковского «Хорошо» 6.XI.27 г.

Сидят С. Самосуд, Н. Смолич, В. Маяковский, стоят Г. Павлов, А. Андреев, В. Всеволодский-Гернгросс

«Золотой петушок», «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Иоланта» и «Пиковая дама» Чайковского, «Сорочинская ярмарка» Мусоргского), и западная оперная классика («Похищение из сераля» Моцарта, «Дон Паскуале» Доницетти, «Фальстаф» Верди, «Мейстерзингеры» Вагнера, «Фауст» и «Ромео и Джульетта» Гуно, «Кармен» Бизе, «Тоска» Пуччини), и целая серия оперетт, классических и современных («Цыганский барон» Штрауса, «Прекрасная Елена» Оффенбаха, «Боккаччо» Зуппе, «Там, где жаворонок поет» и «Желтая кофта» Легара, «Клоун» Крауса), и произведения современных зарубежных авторов («Прыжок через тень» и «Джонни наигрывает» Кшенека, «Колумб» Дресселя).

В этом перечне не может не поражать изобилие названий, пестрота жанров, стилей, направлений. То и другое отражало необычайно широкий диапазон поисков молодого театра, стремящегося определить свое художественное лицо, наметить и выработать свой оригинальный метод и стиль. И это в основном было делом инициативы Самосуда, быстро завоевавшего положение руководителя всего коллектива — при этом не только в пределах вопросов, связанных с чисто музыкальной спецификой.

Такое положение было достигнуто отнюдь не административным путем1 и не только в силу занимаемой должности главного дирижера, а затем и художественного руководителя. Он был в полном смысле этого слова душой театра, в котором его можно было найти всегда, в любое время — с раннего утра и до позднего вечера, а иногда и до глубокой ночи — и везде — то в зрительном зале или репетиционных помещениях, то в фойе, дирекции, музее, библиотеке, декорационных мастерских — дирижирующим, слушающим, дающим советы режиссерам, балетмейстерам, художникам и бутафорам, работающим с либреттистами, переводчиками, композиторами: он присутствовал на учебных занятиях вокалистов и на педагогической тренировке отстающих оркестровых музыкантов. На все нужна была виза Самосуда. И это делалось не по приказу и даже не по взаимной договоренности, а лишь в силу безоговорочного авторитета его, как человека, ставшего для всех высшим арбитром в вопросах каждой постановки и судьбы театра в целом, который вскоре стали называть «лабораторией советской оперы». При всей уже отмеченной выше широте исканий коллектив не «распылялся» в применении разнообразных постановочных и исполнительских приемов. Вырабатывая приемы синтетического исполнительства, он творчески сплачивался. От вполне реальной угрозы эклектики его уберегла ответственная и настойчивая работа над созданием новых советских музыкально-сценических произведений, планомерное сотрудничество с большой группой композиторов, драматургов и поэтов. Когда эта задача была осознана театром как основная и главная, все остальные разделы его работы приобрели второстепенный, подсобный по отношению к этой главной задаче характер. С появлением первых советских спектаклей на актуальные революционные темы и постепенным увеличением удельного веса таких произведений стали отпадать, как изжившие себя, целые звенья репертуара, имевшие лишь временное значение.

Удивляла редкостная способность Самуила Абрамовича находить, привлекать, заражать энтузиазмом, «брать в плен» своего личного обаяния людей, нужных его делу. Так завязывались у него «интеллектуальные и творческие романы» с Маяковским, Мейерхольдом, Шостаковичем, Прокофьевым и другими крупнейшими деятелями советского искусства. Иногда такие «романы» лишь намечались, но не получали практической реализации, как это было, например, с Петровым-Водкиным, которого Самосуд намеревался привлечь к оформлению оперы Дзержинского «Тихий Дон». Альянс не состоялся лишь ввиду того, что группа ленинградских композиторов, живших в то время в Детском селе бок о бок с художником, отговорила его от участия в данной работе.

Можно сказать без преувеличения, что в начале тридцатых годов — и это тоже было делом рук Самосуда — Малый оперный театр был своего рода средоточием композиторских и литературных сил Ленинграда и Москвы. На его рядовых спектаклях, на репетициях, за кулисами всегда можно было встретить поэтов, писателей, драматургов, режиссеров, деятелей кино, художников (не говоря уже о композиторах), имевших свободный доступ в

_________

1 Я очень смеялся, когда один вновь назначенный недолговременный директор театра самодовольно объявил мне как представителю печати: «Я короновал Самосуда во всех цехах». На самом же деле «короновал» его сам коллектив, добровольно и убежденно доверившийся его вкусу, уму, воле и такту, и было это еще задолго до появления самонадеянного директора.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166