получает легковесное решение: смотрится легко, но верится с трудом. Происходит это потому, что авторы пьесы шли в своей работе не от жизни, а от канонов жанра, заменяя нехватку жизненного материала «типовыми» деталями действия, беззастенчиво перенесенными из старых оперетт.

Вот и думается мне, что сейчас важнее говорить не об угрозе мнимого «крена в драматизацию», а о недопустимом отрыве от реальной жизни, наблюдающемся, к сожалению, в сюжетах некоторых новых оперетт.

В ходе такого разговора мы несомненно прояснили бы действительные причины, тормозящие развитие советской оперетты. Тогда обнаружилось бы, что обилие водевилей и других произведений облегченной драматургии, появившихся в репертуаре за последние годы, вполне естественно порождено слабым знанием жизни и вытекающим отсюда мелкотемьем, а форма, как известно, обычно соответствует содержанию. Стало бы ясно, почему на опереточной сцене не очень полноценно представлен образ современника: сложный и духовно богатый мир нового человека не могут отразить стандартные маски, опереточные амплуа.

Теперь еще об одном, с моей точки зрения, чрезвычайно важном вопросе — о литературном языке современной оперетты. Обращение к стертым опереточным штампам ведет за собой и утверждение соответствующего жаргона с его непроходимой глупостью и откровенной пошлостью. Обиднее всего, что даже молодые и нередко одаренные авторы принимают этот жаргон за один из неотъемлемых признаков пресловутой специфики и молниеносно его «осваивают».

Зная по фельетонам в журнале «Крокодил» В. Константинова и Б. Рацера как литераторов хорошего вкуса, не сомневаюсь, что они зло высмеяли бы текст оперетты «Олимпийские звезды» (музыка В. Соловьева-Седого), если б услышали речь ее героев и... если бы сами не были авторами ее либретто. Вот образцы. Отец уговаривает дочь, влюбленную в бедного спортсмена, выйти замуж за богатого владельца магазина господина Терзини. Дочь возражает: «О, Мадонна! Но он с одной почкой...» Этот довод не смущает отца, и он продолжает убеждать дочь: «...Ты только представь себе: весна, зеленеет травка, у сеньора Терзини распускается последняя почка...» Или «...Все итальянцы лирики: любят лиры...» Или: «...У этих женщин такие короткие юбки, что надо иметь большую силу воли, чтобы смотреть им в глаза...» Или: «...Судите меня, граждане, я недостойна звания советской тещи!..»

Правда, все это произносится на территории Италии. Но вряд ли это может оправдать подобную безвкусицу и грубость.

А вот примеры из оперетты «Седьмое небо» К. Певзнера, В. Есьмана и К. Крикорьяна:

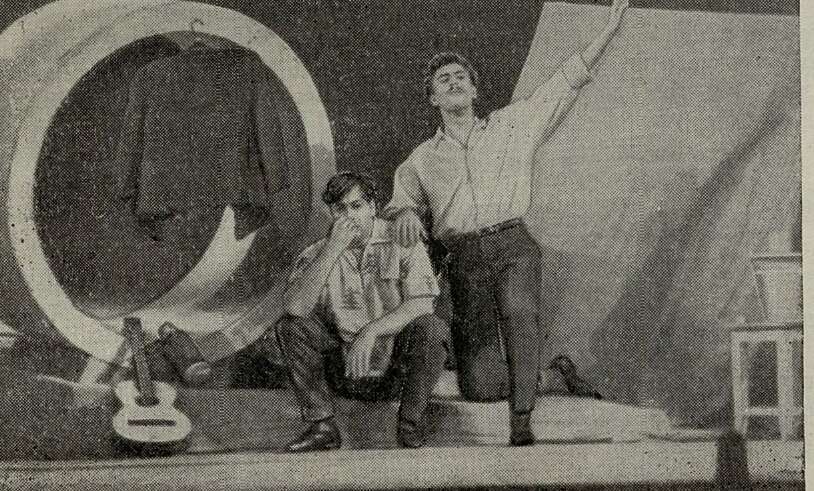

«У моря Обского» Г. Иванова. Умирашкин — Л. Горелик, Отар — Л. Холодков.

Новосибирский театр музыкальной комедии

«...Закуска и выпивка, как сиамские близнецы — они не могут существовать друг без друга...»

«...Обручальное кольцо — это первое звено в кандалах супружеской жизни...»

«...На теле найдено обручальное кольцо. Других следов насилия не обнаружено:..»

«...Это ее слова?

— Ее собственноручные...»

Правда, часть этих «острот» авторами прямо заимствована из старых обывательских анекдотов, конечно, без указания источника, но их пошлость в наши дни стала еще нетерпимее.

Вот и думается мне, что сегодня куда важнее говорить не о нехватке в современных опереточных либретто реприз, а об изобилии грубости и скабрезности, засоряющей язык действующих лиц и, в конечном счете, зрителей. Хотелось бы в ходе такой дискуссии, если она состоится, напомнить, что каждое слово любого персонажа характеризует не только его самого, но и свидетельствует о позиции, вкусах и кругозоре автора.

Не лучше обстоит дело со стихотворной частью опереточных либретто. Сколько еще тут сентиментальной любительщины, перенесенной на современную сцену со страниц древних «Альбомов для стихов»! Как часто кондитерская слащавость и парфюмерная красивость таких вирш окончательно «добивают» героев!

Персонажи, лишенные сколько-нибудь яркого интеллекта, способны совершать поступки самые заурядные, незначительные. Во многих последних опереттах различны места действия: в одном случае это колхоз, в другом — строительство, в третьем — студенческое общежитие, а события почти идентичны. Сюжеты назойливо повторяют одну и ту же незамысловатую историю с весьма незначительными вариациями: двое молодых людей любят друг друга, вдруг одному (или одной) приходит в голову, что другой (или другая) не любит, а потом все же оказывается, что это ошибка и тот (или та) любит. И беда вовсе не в том, что там много внимания уделяется любви. Беда в другом: при обилии разговоров и пения о любви подлинных чувств и мыслей во многих опереттах маловато.

Честно говоря, за последние несколько лет действительно широкое признание получил только «Севастопольский вальс» К. Листова, Е. Гальпериной и Ю. Анненкова. А ведь сюжет его непритязателен, и герои не ахти какие сложные, и смешного не так уж много. По-видимому, крупица подлинной жизненной правды, облеченная в достоверный и волнующий конфликт, открыла «Севастопольскому вальсу» двери всех театров музыкальной комедии.

Вот и думается мне, что сегодня важнее говорить не столько о специфике жанра, сколько о том, как мы им пользуемся.

Очень хорошо, что за последние годы в оперетту пришли наши крупнейшие композиторы. Но это еще не разрешило, да и не могло разрешить всех проблем, связанных с созданием полноценного репертуара. Только в сочетании с хорошей пьесой хорошая музыка приносит советской оперетте подлинный успех. В связи с этим, по-моему, надо в корне пересмотреть отношение театров к литературно-драматургической основе произведений.

В далекие дореволюционные годы, когда не было оригинальной русской оперетты, а тексты для заграничных боевиков стряпались даже не окололитературными, а «околоопереточными» дельцами, естественно, никому и в голову не приходило серьезно задумываться над качеством этой стряпни и уже тем более требовать от нее художественных достоинств. Поэтому, между прочим, в отличие от зарубежной практики у нас стало традицией говорить: «Оперетта Легара», «Оперетта Кальмана», «Оперетта Милютина», — забывая, что равноправными авторами произведений наряду с композиторами, их создавшими, являются и драматурги. Отсюда также по наследству доставшаяся нам привычка считать текст «ничейным» и обращаться с ним как с «бесхозным» имуществом. Каждый актер может спокойно выбросить любой кусок текста или, наоборот, «обогатить» его за счет пронафталиненных реприз, имевших большой успех у наших предков еще в дни открытия первой нижегородской ярмарки; а каждый режиссер с неменьшим спокойствием позволяет себе делать то же самое со всей драматургией в целом.

Пора, наконец, понять, что литературная основа современной оперетты требует от ее создателя не навыков ремесленника, а таланта и мастерства драматурга и поэта. Не случайно лучшие советские оперетты явились результатом совместной работы таких талантливых композиторов, как И. Дунаевский, Ю. Милютин, Б. Александров, В. Соловьев-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166