Ленина именно с тех дней начинается новый этап пропаганды боевого гимна революции среди рабочих и солдатских, а в дальнейшем и крестьянских масс. Еще задолго до первомайских демонстраций «Правда» и «Социал-демократ» публикуют специальные статьи, в которых особо подчеркивается, что песни революции и прежде всего «Интернационал» «...мы должны не только знать, но и петь могучими хорами улицы»1, «...организовывать хоры и разучивать революционные пролетарские песни (в особенности "Интернационал")»2.

Вслед за изданием массовым тиражом революционного песенника «Песни борьбы», открывающегося «Интернационалом», большевистское издательство «Прибой» летом 1917 года выпускает серию открыток с портретами Маркса и Энгельса, нотами и текстом «Интернационала». Спевки «Интернационала» по инициативе и под руководством большевистских «регентов»3 проводятся во вновь организуемых рабочих, партийных, солдатских, юношеских клубах не только в Москве и Петрограде, но и в Иваново-Вознесенске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринославе и других городах. Дружным, воодушевленным исполнением «Интернационала» начинают славиться рабочие хоры, в которых запевалами (и в прямом, и в переносном смысле) являлись большевики, как, например, превосходные хор и оркестр рабочих и работниц завода «Новый Лесснер», активные участники концертов-митингов, устраивавшихся летом 1917 г. петроградскими большевиками, Социалистическим союзом рабочей молодежи, редакцией «Работницы» и др.4.

Людям новых поколений, у которых слова «рабочий клуб», «самодеятельный хор», «рабочий оркестр» ассоциируются с большими светлыми залами и праздничными смотрами художественной самодеятельности, трудно представить

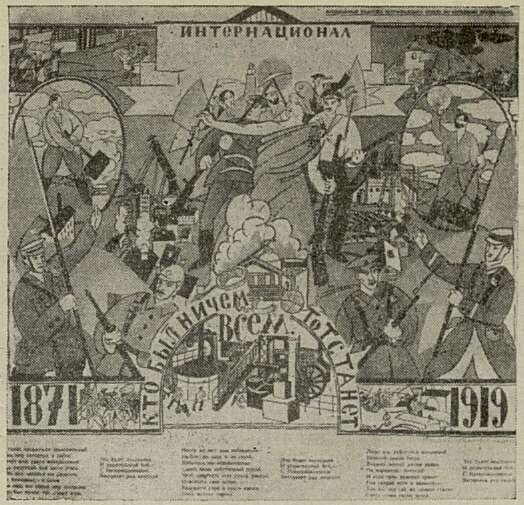

Плакат 1919 г. (Из собрания библиотеки им. В. И. Ленина)

себе, в каких условиях приходилось в предоктябрьские годы вести художественно-пропагандистскую работу в рабочей массе. Тем дороже каждое свидетельство, позволяющее ощутить приметы времени и услышать живые голоса людей, которые в преддверии Октября настойчиво готовили по путевкам большевистской партии «могучие хоры» рабочих улиц, несшие как знамя мелодию «Интернационала». И тем радостней было найти в одном из ветхих газетных комплектов очерк А. С. Серафимовича «В клубе», прошедший, видимо, мимо всех исследователей творчества выдающегося писателя, не включенный ни в один из сборников его сочинений. «Рабочие клубы растут по всей Москве...» — писал Серафимович. Рисуя скромный быт и обстановку одного из таких клубов, он передает свой душевный разговор с рабочим. Особый интерес представляет фон, на котором идет разговор:

«...В другой комнате певица под маленькую складную фисгармонию обучала "Интернационалу". Голоса неповоротливо, по-русски, на манер "Не одна-то во поле дороженька", разноголосо тянули мотив:

— Господи, да нельзя так тянуть, — слышался голос певицы, — ведь это не молоко везете. Это русские песни разливаются и горюют медленно и тягуче, а тут нервно, напряженно, поймите, пролетариат всего мира идет в ногу, мировой марш, поймите, ну?!.»

Разговор подходит к концу:

«...Мы помолчали. Из соседней комнаты более дружно:

_________

1 «Правда» от 29 марта 1917 г.

2 «Социал-демократ» от 14 апреля 1917 г.

3 Ликвидацией своей «музыкально-политической неграмотности» в отношении «Интернационала» занялся прежде всего партийный актив. Характерный штрих из воспоминаний верного ленинского соратника, М. С. Кедрова, о коллективном выезде в Кронштадт делегатов Всероссийской конференции военных организаций РСДРП (б), состоявшейся в июне 1917 г.: «...Во время поездки Подвойский разучивал с делегатами "Интернационал", слова и мотив которого в то время мало кто знал». («Пролетарская революция», 1927, № 6).

4 См. «Правду» от 7 июля 1917 г., «Рабочий и солдат» от 27 июля 1917 г. и др.

...и если гро-ом ве-ли-кий гря-а-анет...

Лучше идет, певица уж не волнуется так...»1

Так исподволь и готовились будущие «хоры улиц»... И как наглядное свидетельство результатов этой работы, все чаще появляются на страницах большевистских газет известия о звучании «Интернационала» на демонстрациях, клубных вечерах и т. д.

Вслед за статьей В. И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» московский «Социал-демократ» печатает отчет об открытии социал-демократического клуба Бутырского района (большевиков): «...Приветствовать открытие клуба явились рабочие разных заводов, с красными знаменами. Весело и дружно пели революционные песни. На далеком расстоянии слышны были стройные звуки "Интернационала"»2.

«Хорошо жилось вчера на улицах! — пишет в "Правде" А. У.: ...мощный, нескончаемый поток рабочего люда на первомайской демонстрации. — Военные оркестры чередовались с хорами революционных песен... Особенно юный и весенний характер придавали демонстрации процессии детей и подростков, двигавшиеся в главе каждого из потоков с окраин. Их праздничные личики, их серьезно сомкнутые ряды, и особенно Интернационал, распеваемый их детскими голосами... делал эту часть демонстрации прямо трогательной...»3.

Характерная деталь: застрельщиками и пропагандистами «Интернационала» была молодежь (заметка, напечатанная рядом с «Впечатлениями» А. У., так и названа: «Заводские мальчики и 1 мая»).

«...В вечерних сумерках долго еще видны рабочие знамена и слышно пение рабочей Марсельезы и Интернационала, — гласит отчет о многотысячной демонстрации петроградских рабочих, проходившей 5 мая под лозунгами "Долой временное правительство", "Вся власть советам"»...4

«С утра до ночи под лесом красных знамен двигались рабочие демонстрации. Пение "Интернационала", звуки оркестров — все это усиливало торжественную обстановку пролетарского праздника», — писал в «Правду» иваново-вознесенский корреспондент о первомайской демонстрации, проходившей под руководством большевиков5.

Номер «Правды», открывающийся передовой статьей В. И. Ленина «Восемнадцатое июня», в которой «мощная демонстрация протеста» питерских рабочих характеризуется как «один из дней перелома», «демонстрация сил и политики революционного пролетариата», включает корреспонденции с мест, в которых опятьтаки говорится о все более усиливающемся звучании «Интернационала» на демонстрации1.

В условиях все более обострявшейся политической борьбы противопоставление «Интернационала» «Марсельезе» приобретало все более весомый и принципиально важный характер. Используя расплывчатость общедемократических призывов «Марсельезы» и спекулируя на ее популярности, Временное правительство делает ее своим официальным гимном. В противовес пролетарскому «Интернационалу», всем существом своим провозглашавшему «Война — войне!», меньшевистская печать зовет солдат умирать за интересы буржуазии, «...устремляясь в бой под звуки Марсельезы» (передовая статья «Единства» от 1 июля 1917 года).

Нет, не о такой «молитве» (см. выше корреспонденцию «Правды» «Свобода на фронте») мечтали солдаты, когда слушали «Марсельезу» в дни «медового месяца» Февральской революции! Теперь уже по-новому воспринимали они «Марсельезу», как свидетельствуют воспоминания об «июньском наступлении» 1917 г. Г. Сапожникова, служившего в выборгском гарнизоне:

«...Два пехотных полка были отправлены и из 42-го армейского корпуса. Я хорошо помню их проводы. Гремели оркестры, с речами выступали знакомые нам «защитники» свободы и родины... Настроение солдат в тот момент хорошо передал В. В. Маяковский:

Еще

не попало

нам

и росинки

от этих самых

февральских свобод,

а у оборонцев

уже хворостинки —

«Марш, марш на фронт,

рабочий народ»2

_________

1 «(Биржевые ведомости» (утр. вып., от 14 (27) мая 1917 г.

2 «Социал-демократ» от 12 апреля 1917 г.

3 «Правда» от 3 мая 1917 г.

4 «Правда» от 6 мая 1917 г. 5 «Правда» от 16 мая 1917 г.

1 «Правда» от 3 июля, 1917 г.

2 «Рассказывают участники Великого Октября», М., 1957, стр. 179. «Марш, марш...» — парафраза припева «Марсельезы».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166