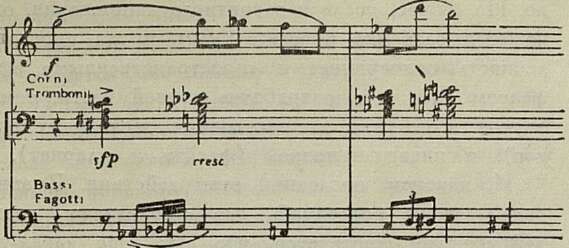

Нотный пример

Отзвучали сосредоточенное вступление, вспыльчивая главная, упоенно-аппассионатная побочная — и лишь тогда появляется ведущий лейтмотив всей Симфонии. Так на театральных подмостках нередко появляется центральный герой: не в начале, а где-то в конце первой трети первого акта, когда уже обменялись репликами остальные персонажи, когда зритель уже немного «освоил» их, присмотрелся к декорациям, оценил освещение и костюмы, и теперь даже воздух, кажется, наполнен ожиданием самого главного...

Лейтмотив Симфонии примечателен волевым характером и тонким, но стойким национальным ароматом, словно доносящимся из глубин веков, из страны Наири, воспетой в скорбных и мужественных заклинаниях-оровелах. И вместе с тем присущ ему тот специфический «роковой» оттенок, который характерен для многих лейттем европейского симфонизма XIX века:

Нотный пример

Не делайте отсюда вывода, будто лейтмотив — подобие «отрицательного героя», силы, противостоящей миру добра и человечности. На самом деле он воплощение жизненного драматизма, «коллизионности» действительности. В нем аккумулированы образный динамизм и интонационная острота всех других тем сочинения, он главный по праву наиболее богатого духовно.

...Герой одного из фантастических рассказов А. Беляева наделен чудесным даром: он видит движение электротока по проводам. Рассказ, по-моему, в целом слабый, но картина ночного города, увиденная глазами этого необычного человека, написана с захватывающей увлекательностью. На первый взгляд в полном хаосе, а в сущности по строгой системе опутывают город надземные и подземные провода: линии высоковольтных передач- — желтые, кабель телефона — синий, телеграфа — красный. А там, где они сбегаются в мощные узлы (электростанции, главный почтамт и т. д.), — там огромные многоцветные пятна, в которых, однако, отчетливо различимы отдельные линии...

«Путешествие» по Симфонии К. Орбеляна напоминает путешествие по ночным улицам фантастического героя А. Беляева. Почти не прерываясь", бегут здесь «провода» лейтинтонаций. (И если бы вычертить их в партитуре разноцветными карандашами, то эта многослойная, многосветовая графика в сочетании с богатством ритмов, тембров, самого характера движения, наверно, была бы в каком-то смысле сродни зрелищу, описанному писателем.)

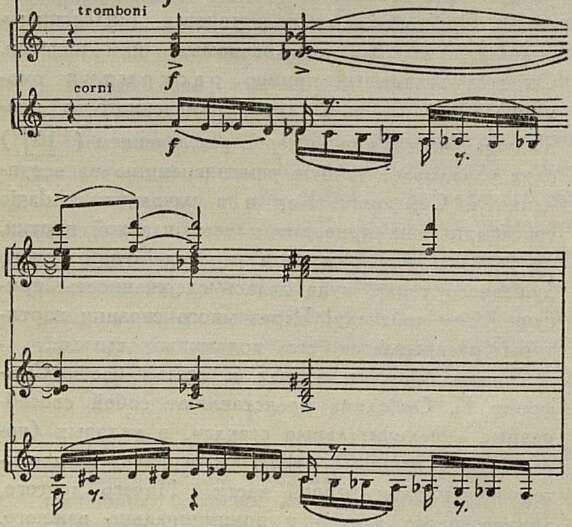

Вот пошла разработка. Очень силен здесь (особенно вначале) полифонический элемент. Медленно поворачивается гигантский звуковой калейдоскоп: лейтинтонации каноном, в увеличении, в обращении, stretto, колорированные в немного равелевском вкусе. Динамика нарастает неотвратимо: уже кажется, что она становится самоцелью; уже в угрожающе веселом Maestoso достигнута ритмическая кульминация — тема

тизм словно исчез, растворился. И вдруг — отстранение, срыв (|17| партитуры). Несколько страниц покоя. «Подсвеченные» иной гармонией, крупным планом, почти неподвижно, скульптурно даны интонации побочной и смягченного лейтмотива. Отошла вдаль панорама, и мы будто заглянули в глаза герою. Но не надолго: с |18| словно снова включили ток — теперь он захватил и побочную: потянулась еще одна «линия проводов» высокого напряжения. И, возможно, все это в конце концов показалось бы утомительным, если бы в самом движении не чувствовался явственно характер игры. Стремительной, чуть фантастичной, иногда танцевальной1.

Но то, что здесь, в первой части, обернулось непринужденным бегом по «цветным проводам», то получает драматическое воплощение в финале. Композитор сразу дает почувствовать разницу: в основе главной его темы лежит острая попевка с большой септимой, промелькнувшая («предвестник»?) еще в середине первой части. Здесь она сердцевина темы фуги, напористой, упрямой и немного зловещей. Похоже, будто финал сразу начинается с интенсивнейшей разработки. Тематизм, принципы развития, приемы оркестровки — все сходно, все воспроизводит ход авторской мысли в первой части. И в то же время все здесь укрупнено, «преувеличено». А там, где поток особенно бурлив, слышен гортанный клич основного лейтмотива. Да, на этот раз дело не ограничивается игрой: с | 6 | на начальной полевке лейтмотива идет новый раздел — большая симфоническая токката. Начинаясь глухо и piano, она постепенно захлестывает оркестр, вынося на своих «волнах» сначала лейтмотив, преобразованный в грозную фанфару, а затем ритм военной скачки. Еще сильнее, чем в первой части, нарастание динамики, и еще резче срыв в матовые звучности2, в «неподвижность».

Принцип внезапного чередования динамики и статики сохраняется до конца финала. Подобно огромному морскому валу надвигается реприза токкаты, реприза фуги и, наконец, соло ударных с ксилофоном, приводящее к генеральной кульминации лейтмотива (валторны и тромбоны). И опять лирическое отстранение в «болерообразные равелизмы». В обычных условиях, при «нормальной эмоциональной температуре», преобразованный лейтмотив звучал бы здесь просто светло. Но сейчас, после невероятного напряжения, он кажется особенно просветленным, и эта просветленность, подчеркнута и «пространственным» эффектом (как и в разработке первой части, тема звучит в секунду на расстоянии нескольких октав), и инструментовкой (флейта и кларнет).

И, наконец, последний этап действия. В эпизоде secco в последний раз «оголяется» ритм лейтмотива; чувствуется, что есть еще какая-то цель движения, что предстоит еще одна кульминация. Однако общее напряжение, достигнутое в токкате и обрамляющей ее фуге, уже разряжено, спало, растворилось в лирическом эпизоде: драматизм потух. И теперь ничто не мешает горделиво-светлому провозглашению лейтмотива четырьмя трубами и четырьмя валторнами. А лейтритм естественно подводит к лаконичному апофеозу, в котором остинатно утверждающаяся начальная интонация вступления к Симфонии обретает торжественность колокольного перезвона. Так финал завершает круг развития, в горниле тематической разработки переплавив важнейшие интонационные элементы.

Ну, а что ж вторая часть? Или два действия, из которых одно «расширенно воспроизводит» другое, ничем не разделены?

Нет, разделены. Средняя часть — область лирических мечтаний, мягких вспышек экспрессии, задумчивых речитативов и диалогов струнных инструментов. Само по себе это обычно, даже традиционно. Но необычно и нетрадиционно другое: при известной роли нового материала интермедийная вторая часть тоже повторяет тематизм первой, но развивается и углубляется здесь лишь одна образная сфера — лирической раздумчивости.

К. Орбелян не довольствуется «плетением» поликантилены из уже знакомых нам попевок. Он дает наглядный пример раскрытия эмоционального оттенка, лишь намеченного в предыдущей части. Где-то перед заключением ( | 10 | ) слух улавливает точную реминисценцию из вступления к Симфонии. Как и в начальном Adagio concantrato, она приводит к теме главной партии, но сколько теперь в этом переходе откровенного душевного тепла, куда делась сдержанность, присущая ему поначалу! Через много страниц партитуры раскрывается его подлинный смысл...

Таким образом, вторая и третья части Симфонии К. Орбеляна представляют собой своеобразные «увеличительные стекла», в которых (поразному в каждом) отражены и развиты характер и тематизм первой части. Ничего другого, привнесенного заново и принципиально важного,

_________

1 Логика цикла берет свое: в нем нет скерцо, и разработка «по совместительству» выполняет его функции.

2 Словно отраженные в воде, вдруг всплывают «размытые» очертания темы главной партии первой части в обращении.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166