В. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ

Старейшина советской музыки

Семьдесят пять лет. Три четверти века. Большая, интересная, красивая, деятельная человеческая и художническая жизнь, пересекающая несколько эпох, наполненных большим историческим, общественно-политическим содержанием.

Три революции. Первые годы советской власти и годы победоносного строительства социализма в нашей стране. Великая Отечественная война. Великая борьба за мир в наши дни. Эпоха Горького и Блока, Алексея Толстого и Шолохова, Станиславского и Мейерхольда. Эпоха Глазунова и Римского-Корсакова, Скрябина, Метнера и Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича.

Шапорин не только современник, не просто живой свидетель всех этих явлений русской жизни и русской культуры. Он активный участник, «действующее лицо» событий этих эпох. И многообразны «вещественные доказательства» этого. Они — в больших партитурных листах его масштабных композиций, циклопических симфониикантаты «На поле Куликовом» и «Сказания о битве за русскую землю», по широте замыслов, по объемному размаху соразмерных его собственной богатырской фигуре. Они — и в опере «Декабристы», идущей сейчас с успехом на сценах лучших музыкальных театров нашей страны. Они — и в фотографических портретах с сердечными дарственным и надписями, украшающих стены рабочего кабинета композитора в его московской квартире. Среди них мы увидим и строгий облик Танеева, и проницательный взор Горького, и добродушную улыбку Глазунова, и сосредоточенный профиль Мясковского.

Это собрание портретов с разнообразными факсимильными росчерками представляет своего рода эмблему образа самого Юрия Александровича, всегда ищущего живого общения с интересными творческими людьми. У него часто можно застать невзначай известных писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, художников, актеров и лиц, мало известных в нашем кругу, но при ближайшем знакомстве оказывающихся видными врачами, историками или юристами. И, конечно, прежде всего — музыкантов самых разных «рангов» и специальностей. Разумеется, Шапорин делает отбор среди многочисленных общающихся с ним лиц. И этот отбор производится в первую очередь из соображений оценки интеллектуальных и человеческих свойств личности. Когда же отбор произведен, общение приобретает дружеский, интимный характер независимо от «именитости» посетителя или собеседника, будь то старший для него по возрасту, или равный ему по профессиональному и общественному положению, или толькотолько начинающий музыкант, или даже просто любитель.

*

Не помню, когда и как состоялось наше первое знакомство. Быть может, на одном из спектаклей. Большого драматического театра, где Шапорин состоял тогда заведующим музыкальной частью и дирижером. Быть может, в конференцзале Петроградской консерватории, на одном из заседаний ленинградского редсовета издательства Музгиз, членом которого он состоял, или на учредительном собрании общества «Пропаганда русской музыки», которое «колкий» на язык Владимир Владимирович Щербачев иронически назвал «Пропадай-ка, русская музыка». И вскоре же, несмотря на значительную разницу в годах, у нас завязались прочные товарищеские отношения.

Мы жили совсем близко один от другого: оба — в Коломне, он — на Канонерской улице, недалеко от Лермонтовского проспекта, я — на углу Лермонтовского и Екатерингофского, в пяти минутах ходьбы. Частенько по утрам ко мне являлась посланница Шапорина, добрейшая горбатая Аннушка, и настойчиво заявляла: «Юрий Александрович велели Вам прийти».

И я шел к своему старшему другу, с которым мы увлеченно предавались музицированию, по много раз играя, еще не остывшие от жара творческого процесса, сочинения, иногда (и даже нередко) в набросках, советуясь относительно установления принципа формы или выбора фактуры. Помню дельные подсказки, сделанные им мне по тональному плану разработки Allegro de concert для фортепиано с оркестром, над которым я тогда работал. Помню, как я убедил его сделать побочной партией Фа диез-минорной фортепианной сонаты материал, трактуемый им в качестве связующего.

В те годы Шапорин сочинял непрерывно и много. Несмотря на большую занятость по музыкальному оформлению драматических спектаклей и дирижированию ими1, он одновременно вынаши-

_________

1 С музыкой Шапорина на сценах Большого драматического театра, Академического театра драмы, Театра Пролеткульта и других драматических театров шли многие и очень разнообразные по содержанию, характеру и стилю пьесы от «Бронепоезда» Вс. Иванова до «Заговора императрицы» А. Толстого и П. Щеголева, от «Штиля» В. Биля-Белоцерковского до «Блохи» Е. Замятина (по Лескову), от «Дельца» В. Газенклевера до «Соломенной шляпки» Скриба.

вал замыслы нескольких крупных сочинений, разнообразных по содержанию, характеру и жанрам. Уже существовали в клавире две картины оперы «Декабристы» на либретто А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева, в своей первичной редакции носившие лирико-драматический характер. Интенсивно «вызревала» Симфония с хором, посвященная событиям и образам Великой Октябрьской социалистической революции, эпиграфом которой автор поставил несколько строк из «Оды революции» Маяковского. Писались обе фортепианные сонаты. Писались романсы на стихи Тютчева. Брезжил замысел кантаты на стихи Александра Блока (в том числе и специально написанные поэтом по просьбе Шапорина), через много лет оформившейся в грандиозную эпопею «На поле Куликовом», эскизы которой уже в те годы автор мне наигрывал.

Это была целая широко разветвленная «дальта» замыслов и планов, из которых впоследствии почти каждый вылился в самостоятельный этап творческого пути. Можно сказать без преувеличения: то была пора весеннего цветения его большого дарования, оплодотворившая всю многолетнюю последующую жизнь композитора. Вдумываясь в природу творческого процесса Шапорина, я прихожу к мысли, что в нем мы встречаемся с довольно редким феноменом одновременного, «вертикального» зарождения многих идей и концепций, ставших в дальнейшем предметом последовательной, «горизонтальной» разработки на протяжении десятилетий, с поразительно конденсированной «экспозицией» в молодые годы всего содержания будущей деятельности. И другое наблюдение возникало от близкого, почти каждодневного соприкосновения с его творческой работой — широкая амплитуда выражения ищущей мысли в деталях (и в форме, и в фактуре) при безусловной устойчивости общих концепций замысла. Множественные редакции найденной темы, поиски ее ритмического, гармонического и полифонного обрамления, новые и новые .варианты уже размеченных тональных планов, не говоря уже о подробностях партитурного решения оркестровых композиций, — это всегда замедляло (возможно, и сейчас замедляет) его творческий процесс. Некоторые усматривали в этом недостаток дисциплинированности и чуть ли не погрешности профессиональной техники. Думается, что причина совсем в другом. Она в психологии художника, в его нервно обостренной творческой «самокритичности».

Не следует, однако, думать, что тогда мы были заняты только своими творческими делами. Мы много играли «чужой» музыки, и толковали, и

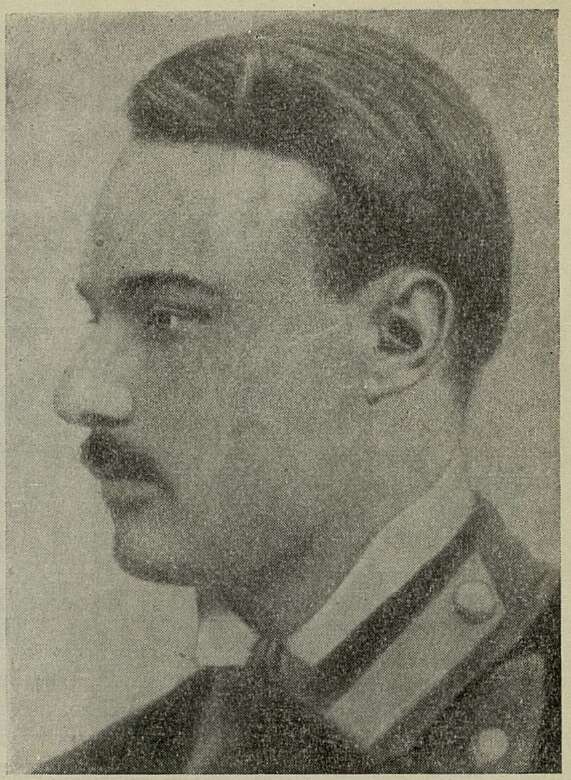

Ю. Шапорин в студенческие годы

спорили о ней, засиживаясь иногда далеко за полночь в небольшом уютном кабинете хозяина дома. Именно там, за мягким Блютнером познакомился я впервые с такими шедеврами русской музыки, как партитура глинкинского «Сусанина» (в те годы находившаяся под своего рода негласным запретом из-за старого либретто), как замечательная хоровая партитура «Всенощной» Рахманинова, как кантаты Танеева, как «Весна священная» Стравинского в четырехручном авторском переложении.

Уже в те годы со всей определенностью обозначался «эстетический патриотизм» будущего автора «Сказания о битве за русскую . землю». Больше всего его увлекала отечественная музыка, классическая и современная, которую он знал хорошо и о которой говорил убежденно и страстно. От него слышал я и захватывающую повесть жизни его земляка, уроженца города Глухова, — выдающегося русского музыканта XVIII столетия Максима Березовского, почетного гражданина итальянского города Болонья, по возвращении на родину покончившего жизнь самоубийством в атмосфере непризнания и нужды; и подробности последних лет жизни автора «Сказания

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166