сом композиции в Московской государственнойконсерватории. Заставая у него в доме учеников Евгения Светланова, Андрея Волконского, Родиона Щедрина, Александра Флярковского, не раз убеждался я в сердечности взаимоотношений, установившихся между учителем и учениками. По самым разнообразным вопросам нашей музыкальной практики, относящимся к творчеству, к проблеме наследия и исполнительства, выступает он на страницах центральных газет — «Правды» и «Известий». И голос его всегда звучит убежденно w веско.

Многогранна и интенсивна музыкальная деятельность Юрия Александровича Шапорина. Он стоит на пороге новой — четвертой — четверти века, полный творческих сил, больших и содержательных замыслов. И хочется от всей души пожелать здоровья, благоденствия и успехов выдающемуся деятелю нашей передовой социалистической культуры, старейшине советской музыки.

Н. ПЕТРОВ

Молодые годы

В 1911 году творческое беспокойство объединило небольшую группу людей искусства: А. Н. Толстого, М. Добужинского, И. Сапунова, С. Судейкина, В. Подгорного (в то время работавшего актером в театре «Кривое зеркало»), И. Евреинова, архитектора И. Фомина. Кроме них, в инициативную «девятку» входили Борис Пронин и автор этих строк. С их именами связано рождение того объединения, которое впоследствии стало известно под названием «Бродячая собака».

Мы мечтали о создании своеобразного артистического клуба, где могла бы завязаться новая творческая жизнь художников Петербурга.

На первых порах вся энергия организационной «девятки» была брошена на подыскание помещения. Вдвоем, втроем, а иногда я всей «девяткой» бродили мы по городу в поисках приюта. Почему-то мы были уверены, что помещаться наш клуб должен обязательно в подвале.

И вот в один из дней, когда в поисках свободного подвала мы из одной подворотни заглядывали в другую, Толстой сказал:

— А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта?

— Вы нашли прекрасное название нашей затее, — воскликнул кто-то из нас. — Пусть этот подвал называется «Бродячая собака».

Название всем понравилось, и все поздравляли Толстого. На другой же день Добужинский предложил «девятке» эскиз марки: под сводом подвала сидела собака, положив лапу на античную трагическую маску.

Так во втором дворе углового дома на Михайловской площади 20 декабря 1911 года «Бродячая собака» нашла свой приют.

Вечером все собрались в мансарде у Бориса Пронина и разрабатывали план дальнейших действий.

Открытие «Собаки» назначили в новогоднюю ночь. За десять оставшихся дней мы должны были провести всю подготовительную работу, начиная с юридической легализации нашей даже нам самим не очень-то ясной затеи и кончая переоборудованием подвала.

Программа была нами приготовлена, но осуществить ее полностью не удалось: посетители «Собаки» в этот вечер представляли собой квинтэссенцию артистического Петербурга, и появление некоторых из них на нашей маленькой эстраде было радостным событием для всех собравшихся.

Т. Карсавина, М. Фокин, Е. Лопухова, А. Орлов и Бобиш Романов представляли собой искусство балета; П. Журавленко, Е. Попова, М. Каракаш и Н. Ермоленко-Южина — оперу; В. Далматов, Ю. Юрьев, Е. Тиме, Н. Коваленская, Настя Суворина, В. Миронова, Е. Студенцов и Ф. Курихин — драматический театр; Анна Ахматова, Н. Гумилев, К. Бальмонт, Игорь Северянин, М. Кузмин, П. Потемкин, Саша Черный, О. Мандельштам и Георгий Иванов — цех поэтов; Илья Сац, Вячеслав Каратыгин, Альфред Нурок, М. Гнесин и Анатолий Дроздов — композиторов; редакция журнала «Аполлон» была представлена Сергеем Маковским и С. Ауслендером, а театроведение — В. Зубовым.

С первого же дня жизни «Собаки» ее постоянными и активными друзьями стали певица Зоя Лодий, профессора Андрианов и Аничков, архитектор Бернардаци, художник и доктор Н. Кульбин, общий любимец Петербурга клоун Жакомино, а среди самых молодых почитателей сразу же запомнились студенты консерватории Сережа Прокофьев и Юра Шапорин.

Здесь, в недрах подвала «Бродячая собака», состоялась наша первая встреча и знакомство с Шапориным, здесь зародилась и окрепла наша дружба.

Мы были молоды, и дерзновенные мечты одолевали нас.

У меня была «Мастерская драмы», в которой я сбучал молодежь театральному искусству, и

Юрий Шапорин стал частым посетителем наших занятий. Вот там-то, в этой «Мастерской», и началась наша первая совместная творческая работа.

Я ставил французский водевиль «Сосед и соседка» и уговорил Юрия написать музыку. Музыка была написана. Она очень понравилась нам обоим, нравилась исполнителям, но на первом публичном показе водевиля не получила «живого отклика».

Было это весной, когда Художественный театр, по своему обычаю, приезжал на гастроли в Петербург и среди наших зрителей было много мхатовской молодежи.

Среди молодежи был и Женя Вахтангов, с которым мы подружились еще в Москве, в «Школе Адашева».

И вот какая беседа состоялась у нас с ним, когда отзвучали аплодисменты и зрители покинули помещение «Мастерской».

— Мне очень понравилась Ваша музыка, Юрий Александрович, — начал свой разговор Вахтангов, — но знаешь, Коля (это он мне), какая странная вещь: чем больше я слушаю музыку, тем больше она мешает твоему водевилю.

Мы с Юрием были несколько озадачены таким сложным ходом мышления Вахтангова и попросили его проще и точнее сформулировать свою мысль.

— Водевиль «Соседка и сосед» должен идти не больше пятнадцати или восемнадцати минут, а вы его играете около часа. Темп французского водевиля затормозили сложными русскими переживаниями, и в этом же ключе большой душевности написана музыка Шапорина. Сама по себе она мне очень нравится, но это не музыка для французского водевиля.

Вероятно, музыка была действительно хорошая, если я через сорок девять лет могу напеть некоторые мелодии, — настолько они хорошо и прочно врезались в мою не очень-то музыкальную память.

Так началась творческая работа Юрия Шапорина над созданием музыки для драматического спектакля. Между прочим, в то время мы, театральная молодежь, были буквально влюблены в музыку Ильи Саца, написанную им и для «Синей птицы», и для «Мизерере», и для «Гамлета», вопреки критикам, которые не считали Илью Саца полноценным композитором.

Не легко и не быстро проходило рождение современной драматургии. В театрах «Вольная комедия» и «Балаганчик» мы с Юрием Александровичем работали и над одноактными пьесами, и над эстрадными номерами, а иногда и над многоактными пьесами.

К пьесе Василия Каменского «Здесь славят разум» Шапорин написал великолепную музыку, которая послужила поводом для большого творческого спора в среде музыкальных критиков.

Не меньший спор возник и тогда, когда мы поставили балет-пантомиму «Времена года» на музыку Шапорина.

Театр «Вольная комедия», стремившийся идти в ногу со временем, был своеобразным этапом в преддверии больших работ над современной пьесой, которая уже не мыслилась нами без участия музыки.

И когда начали появляться новые пьесы, Юрий Александрович целиком ушел в эту работу. Он был композитором, которого буквально «на разрыв» приглашали режиссеры для своих постановок.

Вероятно, более тридцати спектаклей, в которых звучала музыка Юрия Шапорина, было поставлено и мною в те времена: «Конец Криворыльска», «Огненный мост», «Со всяким может случиться» Ромашова, «Штиль» и «Шахтер» Биля-Белоцерковского, «Ярость» Яновского, «1905 г.» Подгорного, «Тартюф» Мольера, «Комедия ошибок» Шекспира, «Сарданапал» Байрона, «Сенсация» Бена Хекта, а также бесконечный ряд других, названия которых не сохранили уже ни моя память, ни память Юрия Александровича.

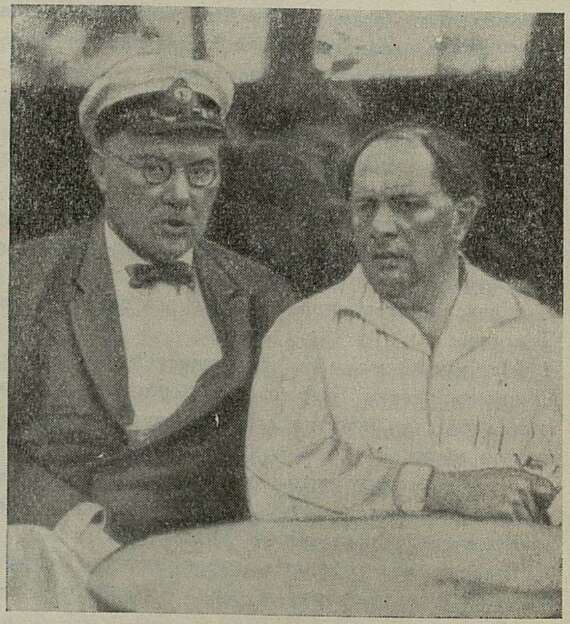

Ю. Шапорин и А. Толстой

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166