многих наших артистов. Меня буквально засыпали вопросами о Втором конкурсе им. Чайковского, очень жалели, что поздно получили сведения о его программе и это помешало бразильской пианистической молодежи принять участие в соревновании. С восхищением вспоминают в Рио-де-Жанейро гастролировавших там Мстислава Ростроповича, Леонида Когана, Павла Серебрякова (он был членом жюри первого конкурса пианистов в Рио), а также лауреатов этого конкурса Сергея Доренского (он и сейчас поехал туда на гастроли) и Михаила Воскресенского. Исключительной любовью пользуется Прокофьев: его Седьмая соната не сходит с репертуара, Седьмая симфония исполнялась на торжественном открытии конкурса.

На этот раз советские пианисты не участвовали в конкурсе. (Напомню, он состоялся вскоре после окончания Второго конкурса им. Чайковского, и наша пианистическая молодежь не имела времени для подготовки к следующему ответственному соревнованию.)

— Отсутствие советских исполнителей — большой пробел в нашем конкурсе, — сетовали видные бразильские музыканты.

Конкурс проводится третий раз начиная с 1957 года. Сначала это было — в международном плане — предприятием довольно скромным: участвовали в нем преимущественно пианисты латиноамериканских стран. Сейчас только из Европы приехали представители одиннадцати стран; многие участники — лауреаты различных конкурсов. Из 30 соревнующихся в первом туре играло всего лишь семь, поскольку от участия в нем были освобождены лауреаты других международных конкурсов. 23 лауреата из 30 участников. Так, француз Бериар Рннгейссен получил в Рио-де-Жанейро первую премию — это его «четвертая первая»; много премий у англичанина Дэвида Уайльда (вторая премия в Рио), в том числе первая на прошлогоднем конкурсе им. Листа — Бартока в Будапеште; французская пианистка Тереза Гастенья награждена третьей премией и в Будапеште, и в Рио. Это перечисление можно продолжить.

Могут спросить: зачем же молодые исполнители идут на такое напряжение сил и на такой «риск», участвуя в этом соревновании? Ведь многие лауреаты других конкурсов здесь остались без наград. Ответ прост: это борьба за гигантский латиноамериканский «концертный рынок», за ангажементы в первую очередь в Западном полушарии.

На сцене большого четырехярусного зала Муниципального театра выступали пианисты из Англии, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Испании, Италии, Мексики, Польши, Португалии, Румынии, США, Франции, ФРГ и Югославии. Членами жюри были видные профессора фортепианной игры, теоретики, композиторы, музыковеды также из многих стран.

Председатель жюри — композитор, пианист и дирижер Александр Сенкевич, инициатор конкурсов в Рио-де-Жанейро. Поляк по рождению, один из любимых учеников Падеревского, он уже несколько десятилетий живет в Бразилии, часто и с большим успехом концертирует. Сенкевич — автор многих пьес и двух концертов для

фортепиано. Он отличный организатор; нельзя не воздать должное поистине превосходной организации конкурса.

Программа конкурса оказалась очень емкой по репертуару, широкой по творческому содержанию, во всех отношениях трудной.

Соревнование проходило в четыре тура. В третий вышло двенадцать исполнителей. Исключительно высокий их уровень чрезвычайно затруднял работу жюри. Оценка велась по 25-балльной системе; предполагалось, что при выдвижении лауреатов мы будем придерживаться строгой «арифметической» беспристрастности. По уставу конкурса, в четвертый тур, для выступления с оркестром, могли выйти только три пианиста. Но не тут-то было...

Чтобы читателям стало понятно, что произошло после объявления результатов третьего тура — выдвижения трех кандидатов, попробую воссоздать атмосферу конкурса. Бразильская публика — очень чуткая, искушенная и до крайности темпераментная. Можно назвать ее пристрастной: если артист ей понравился, установил с ней эмоциональный, творческий контакт с первого же выступления, его будут буквально «носить на руках», награждать овациями. В дни конкурса горячность аудитории подогревалась нервным напряжением, казалось бы ничего общего с музыкой не имеющим. Конкурс совпал с международными футбольными матчами. Тот, кто не бывал в Бразилии в эти дни, с трудом представит себе, чем для этой «страны футбола» были соревнования. Радио было включено не только во всех домах — все, кто мог, обзавелись портативными приемниками, чтобы не пропустить сообщения ни об одном забитом мяче. Каждая новая победа вызывала бурные восторги, стрельбу в воздух. Страсти, доведенные до крайнего накала, искали выхода. И когда после тщательных подсчетов жюри объявило при переполненном зале имена трех избранников — Рингейссена, Сабо и Хименеса, разразилась буря. Зал ответил неистовым протестом, разразился выкриками, выражениями бурного возмущения. Членов жюри пришлось «эвакуировать» из Муниципального театра через неприметный запасной выход.

Что же так возмутило публику? То, что среди намеченных лауреатов не было бразильца, и то, что в заветную тройку не попал фаворит бразильской публики англичанин Уайльд. Бурную реакцию можно понять: она явилась протестом против «арифметического метода» оценки, неизбежно связанного с несправедливостью в отношении ряда ярких молодых талантов. Нужно было срочно найти какой-то выход, чтобы не оскорбить общественное мнение.

Мы предложили председателю жюри: откажемся от арифметики! Выдвинем в последний тур и тех, кого наша артистическая совесть и наше эстетическое чутье считают не уступающими Хименесу и Сабо, хотя бы они и не добрали каких-нибудь десятых долей заветных очков. Конечно, увеличение числа лауреатов требовало увеличения расходов, но устроителей конкурса это не смущало.

Итак, к восторгу публики на четвертый тур было допущено шесть исполнителей, и премии распределились следующим образом: Первая — Бернар Рингейссен (Франция); две вторые — Чилла Сабо (Венгрия) и Дэвид Уайльд (Англия); три третьи — Тереза Растенья (Франция), Артур Морейра Лима (Бразилия) и Алберте Хименес (Испания).

*

К каким же выводам о развитии разных фортепианных школ позволил нам прийти этот конкурс? В числе шести лауреатов трое — представители французской школы (Хименес учился в Париже). Эта солидная школа делает за последнее время основательные успехи.

Я неслучайно употребил слово «солидная». При больших серьезных достижениях французские пианисты, стремясь к профессиональному совершенству, стали проявлять некоторую склонность к академизму. Лучшим представителем этой школы на конкурсе был эльзасец Рингейссен, умный исполнитель, прекрасный, даровитый пианист. Но ему не хватает свежести, дерзости; желание достичь безупречности ограничивает его порыв, свободу дыхания. Однако мастер он отменный, и его исполнение ряда пьес запомнилось надолго. Это прежде всего Равель («Scarbo» и «Игра воды», звучавшие необыкновенно прозрачно; поражала изумительная педализация). Вероятно, пианист изучал искусство Вальтера Гизекинга. С большим достоинством, значительно и в то же время свободно была исполнена Си-минорная соната Шопена. Именно у Рингейссена, как ни у кого другого, это сочинение прозвучало необыкновенно цельно и компактно. И, наконец, высшим его достижением было исполнение Второго концерта Брамса.

Очень многое из сказанного о Рингейссене относится и к Хименесу, пианисту большого обаяния и благородства, безукоризненному в своем мастерстве и вкусе. Однако его исполнение пока еще только камерного масштаба. Программу всех туров он вел выше всяких похвал; в исполнении же Первого концерта Чайковского ему

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

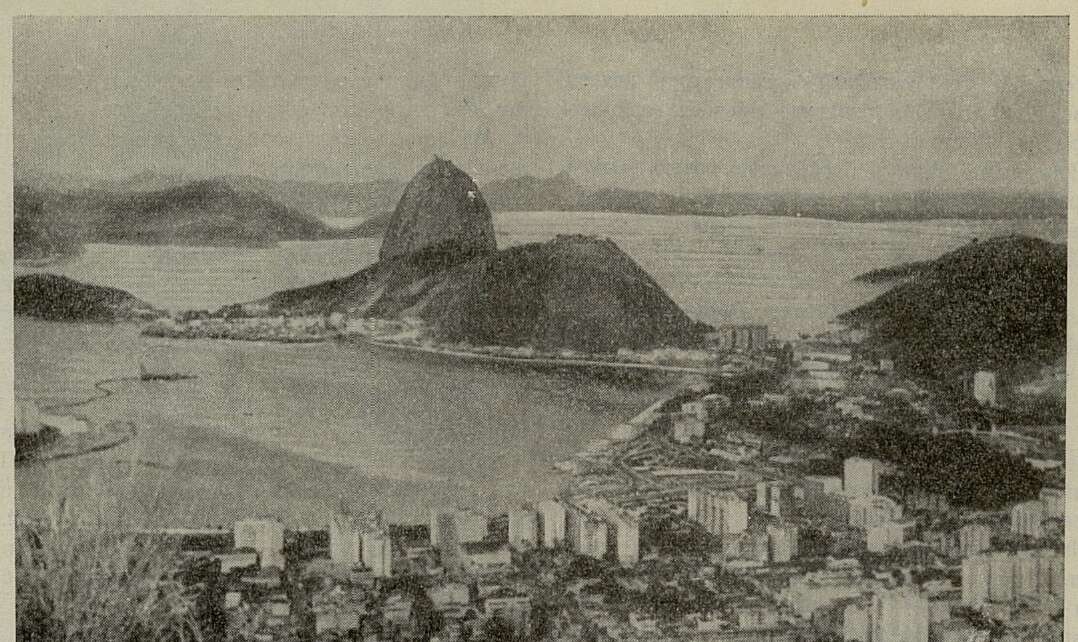

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166