не хватило «голоса». Запомнилась очаровательная, талантливая Тереза Гастенья, с необычайным увлечением исполнявшая импрессионистов и Первый концерт Листа.

Совершенно иное впечатление производит молодая английская школа. Говорю «молодая», потому что до сих пор Англия мало выдвигала выдающихся пианистов. Сейчас у англичан подчеркнутый размах, свобода, яркая эстрадность, желание и умение общаться с публикой; они не «серьезничают», не хотят скрывать свое непосредственное мастерство под мантией глубоких размышлений. Яркий представитель этой школы — Дэвид Уайльд. Он прекрасно знает законы творческого поведения на эстраде, умеет, не снижая качества исполнения, подхватить дыхание двухтысячной аудитории. Он напоминает Огдона щедростью темпов, смелым эстрадным риском. В его игре чувствуется яркая пристрастность, сугубо личное отношение к тому, что он исполняет. Если раньше принято было говорить о чопорности англичан и свободе французов, то теперь, по-видимому, нужно эти оценки пересмотреть.

Большой успех выпал на долю представительницы венгерской школы Сабо. Помимо личной одаренности, она продемонстрировала черты, вообще характерные для венгерского пианизма. Это внутренняя собранность, цельность эстрадного переживания. Ощущаешь, что исполнитель многое хочет сказать, но не торопится, не хлопочет, перелистывает, образно говоря, страницы произведения с большим достоинством и неторопливостью. Здесь нет и в помине скованности академическим корсетом. Исполнение развивается свободно, с размахом. В то же время безупречен и профессиональный уровень. Нам, советским пианистам, следовало бы повнимательнее присмотреться к этой школе, чаще общаться с нашими венгерскими друзьями. Кстати говоря, вопрос о наших творческих педагогических связях давно назрел и заслуживает, как мне кажется, специального обсуждения на страницах «Советской музыки».

Отлично заявили о себе итальянцы. Я лично считаю, что достоин был премии слепой итальянский пианист Коломба. В итальянской школе чувствуется большая серьезность, фундаментальность, правда, как это ни странно, сочетающаяся с несколько подчеркнутым уклоном в виртуозность.

Ярко выступал талантливый болгарский пианист Антон Диков. У него большое будущее.

Несколько слов о бразильских пианистах. Советские слушатели уже имели возможность высоко оценить гастролировавших в СССР Эстреллу и Шик. На конкурсе с заслуженным успехом играл двадцатилетний Артур Морейра Лима. Он очень талантлив, темпераментен; это богатый материал, но еще требующий шлифовки.

Хочу привлечь внимание читателей к замечательной пианистке, которую я услышал впервые и едва знал по имени. Это Гиомар Новаэс (член жюри конкурса им. Клайберна в Техасе). В ее лице Бразилия имеет пианистку поистине мирового класса. Она из тех редких художников, чье исполнение нечто большее, чем игра на рояле. Новаэс — мудрый мыслитель, проникновенный истолкователь музыки. Ее оригинальный, убежденный и мужественный исполнительский почерк отличается необычайной силой и законченностью. Гиомар Новаэс пользуется в Америке громадной популярностью, и приходится только удивляться, что ее так мало знают в Европе.

Вот вкратце основные впечатления о поездке в Рио-де-Жанейро, о прошедшем конкурсе. Полагаю, что нам было бы весьма целесообразно через два года принять участие в этом серьезном, заслуживающем полного творческого сочувствия и уважения соревновании молодых пианистов.

В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Открытие концертного сезона в Москве

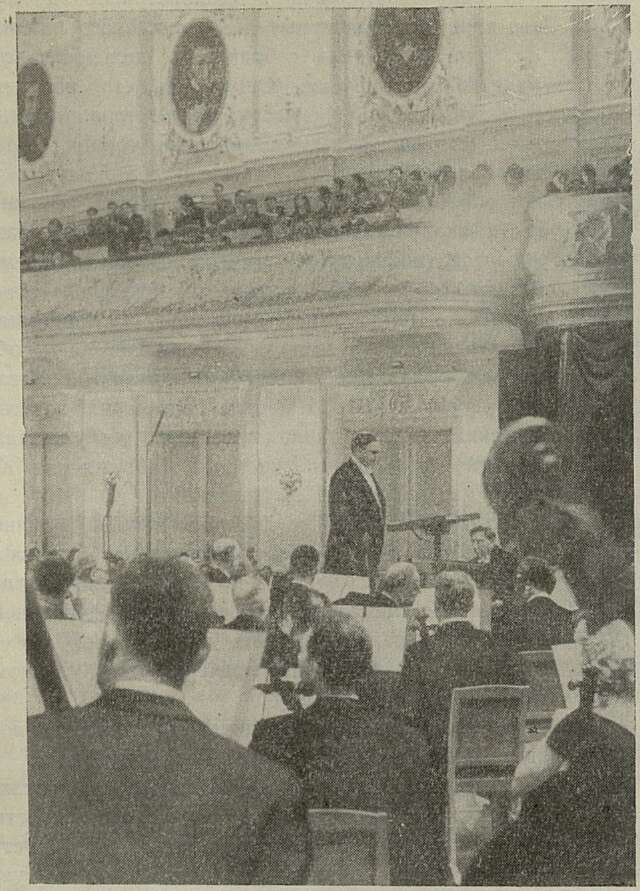

Произведениями Бетховена, Чайковского, Шостаковича открылся концертный сезон в Большом зале консерватории.

На эстраде Государственный симфонический оркестр СССР, дирижирует его художественный руководитель, Константин Иванов. Зал переполнен. Особенно много молодежи, так охотно посещающей абонементные концерты филармонии.

Полтора года назад, перед гастролями Госоркестра в США, нам приходилось уже отмечать значительные успехи, достигнутые этим коллективом в последние годы. Действительно, потенциальные возможности его сейчас и, скажем, лет 10–15 назад несоизмеримы. И, думается, не всегда еще использует их оркестр полностью; во всяком случае, именно эта мысль возникла в начале выступления оркестра в этом первом концерте сезона. Впрочем, может быть, в некоторой несобранности его звучания сказался летний перерыв в работе, после которого артисты оркестра не вошли еще в свою обычную «форму».

Наиболее удачно прозвучала Двенадцатая симфония Д. Шостаковича, занявшая все второе отделение концерта. Программность сочинения, фресковая монументальность образов, очевидно, близки артистической индивидуальности К. Иванова. Ярко и сочно «живописует» он величественные картины и события и прежде всего эпизоды, запечатлевшие победоносное шествие революции. В первой части симфонии суровой патетикой пронизано было вступление, вихревой окрыленностью — главная партия. Импонировала общая мужественность исполнения, сохранявшаяся и в глубоких раздумьях второй части («Разлив»), и во второй песенной теме первой части, получающей большое развитие в симфонии. Трактовка К Иванова еще более подчеркивает тесную связь симфонии с русским классическим симфонизмом.

Исполнению открывшей концерт «Леоноры» (№ 3) Бетховена порой не хватало внутренней значительности. Более «тонкой» кистью хотелось бы выписать отдельные детали партитуры. Большая упругость и острота могли быть достигнуты в главной теме, большая компактность и стройность аккордов духовых, большая затаенность шелеста струнных — в разработке и, пожалуй, большая яркость и солнечность — в коде.

«...Опять Первый фортепианный концерт Чайковского», — думалось при взгляде на афишу. Ведь совсем недавно на конкурсе им. Чайковского услышано было столько разнообразных трактовок этого сочинения. Но исполнение концерта Яковом Флиером сразу же захватило особенным, присущим этому

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166