неба вельда огромная фигура Мако (которую с редкой пластичностью создал С. Димитров) в шестой картине. С большим художественным тактом и вместе с тем трагическим накалом поставлены сцена смерти негра-наемника (X. Ахмедов) и сцена зверской расправы белых гангстеров с Лени (Здр. Халачев). Очень ценно, что балетмейстеры попытались найти оригинальное решение ряда важных эпизодов, отказавшись от натуралистических эффектов и сосредоточив внимание на выявлении эмоциональных состояний героев. Запоминаются лирически обаятельная Сари (Ек. Илиева), резвушка Фани (Ш. Георгиева), иссушенная горем старая Ханна (И. Малчева). И, конечно, нельзя забыть волнующей динамики эпилога, проникнутого ярким духом протеста людей «черного» континента, поднявшегося на борьбу против колониализма. Вот спектакль, где актуальная политическая идея передана без малейшего схематизма и внешней иллюстративности. Конечно, этому очень помогли превосходный роман Абрахамса и ярко талантливая музыка Кара Караева. Но ведь мы знаем, что даже в лучших постановках этого балета не до конца были преодолены недостатки либретто. А вот в варненском спектакле на них внимание как-то не фиксировалось. И не потому, что высок был уровень хореографического исполнения. Небольшая балетная труппа театра, едва насчитывающая тридцать артистов, включая и кордебалет, своими силами не могла бы решить столь трудную задачу, как постановка такого произведения. На помощь ей пришел весь коллектив театра и даже... варненские «болельщики». Поэтому не надо было удивляться, прочтя в программе, что белого фермера Смита играет Н. Хаджиев, который через вечер нам запомнится в роли Хаджи Насреддина, а другого белого гангстера Вильджона — В. Шадура, хорошо спевший юного Фердинанда в прокофьевской опере. Важно другое, что все исполнители (включая и дирижера Недялко Недялкова, прекрасно раскрывшего музыку Караева) были объединены, захвачены, воодушевлены общей идеей спектакля, как и судьбой каждого отдельного героя, и это воодушевление не могло не перелиться в зрительный зал, не захватить всех, кто смотрел балет...

Большой успех имел и «Овод» (или по-болгарски «Стыршел») Спадавеккиа в исполнении старазагорской оперы.

Здесь мы тоже встретились с рядом молодых способных певцов, в том числе со Стефаном Вожаровым в заглавной партии. Хорош был в роли Монтанелли Г. Енев. Но в связи с «Оводом» мне особенно хочется затронуть вопрос художественно-декоративной культуры болгарской оперной сцены.

Это, пожалуй, то, над чем в первую очередь заставляет задуматься софийский смотр. Когда открывается занавес первой картины «Овода» и на фоне безмятежно голубого неба высится несколько склоненный набок огромный черный крест, зритель сразу ощущает атмосферу, в которой будет развиваться действие. Так и остается в его памяти мрачный образ Ватикана, образ иезуитской фальшивой морали, клерикального мракобесия и лжи, олицетворяющий окаменевшую, но еще могучую силу, с которой отважно вступает в бой Артур и его сподвижники из «Молодой Италии». И когда иезуит подслушивает разговор Артура с Джеммой и коварно, под видом исповеди, выпытывает у него тайну, огромный крест окрашивается в кроваво-багровый цвет, как бы предвещая грядущую трагедию. Эта, я бы сказала, реалистическая символика, удачно найденная художником Петром Русковым, необычайно выразительно воплощает в зрительном образе всю атмосферу спектакля.

Стремление к современному, очень условному, лаконичному и вместе с тем выразительному стилю оформления определяет почти все постановки, с которыми я познакомилась на смотре.

В своей большей части художественная сторона болгарских спектаклей бесспорно заслуживает одобрения. Особенно я бы подчеркнула заслуги в этой области Марианы Поповой, художника варненского театра. Она умеет найти такие характерные детали, которые при крайнем лаконизме оформления воссоздают стиль эпохи. В «Эрнани» иной раз на сцене мы видим одну лишь дверь без стены, но зубцы башни средневекового замка, вырисовывающиеся на фоне черного сукна, которым затянута вся сцена, постоянно поддерживают в зрителе ощущение времени и обстановки действия оперы Верди. Так же хороша работа М. Поповой в таких спектаклях, как «Cosi fan tutte» Моцарта и «Обручение в монастыре» Прокофьева. Всюду художника не покидает тонкое ощущение стиля эпохи и эмоциональной атмосферы произведения.

Много интересного нашел Ангел Атанасов в своем оформлении балета «Тропою грома». И в тоже время неяркость варненской постановки балета П. Хаджиева «Серебряные туфельки», мне думается, в значительной степени обусловлена недостаточностью чисто зрительных впечатлений. В сюжете балета нет места для больших эмоционально-психологических переживаний, которые бы концентрировали на себе внимание зрителя; музыка же П. Хаджиева именно сильна своей изобразительностью, и это ее свойство также требовало соответственно яркого, сказочно-поэтическо-

го оформления. При всей талантливости постановки «Зари» Молчанова и изобретательности художника (Михаил Янков), конструкции которого помогают динамичной смене эпизодов, мне, откровенно говоря, очень недоставало зрительных образов революционного Петрограда. Из-за чрезмерной абстрактности декоративного решения, как мне говорили болгарские товарищи, пострадал на софийской сцене и балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева, во многом утративший историческую правду эпохи, а вместе с этим и обусловленного ею трагедийного конфликта. Подобные примеры, мне кажется, должны служить предостережением от излишнего увлечения модой...

*

В заключение своего очерка о болгарских встречах и впечатлениях мне хочется рассказать советским читателям об их любимцах... Конечно, каждый прежде всего вспомнит имена Николая Гяурова, Николы Николова, Димитрия Узунова... С Гяуровым мне, к сожалению, встретиться в Болгарии не удалось. Так случилось, что я приехала в Софию буквально на следующий день после закрытия сезона столичного оперного театра. Его последним, поистине, как говорили, триумфальным спектаклем был «Дон Карлос» Верди с Н. Гяуровым, Бодуровым и Юлией Винер в главных ролях. Весь город еще гудел от восторга, вызванного чудесным ансамблем певцов. Однако Гяуров тут же уехал куда-то на гастроли. Зато на смотре рядом с маститыми болгарскими певцами Михаилом Поповым, Илией Иосковым я видела и Николу Николова, и Димитрия Узунова.

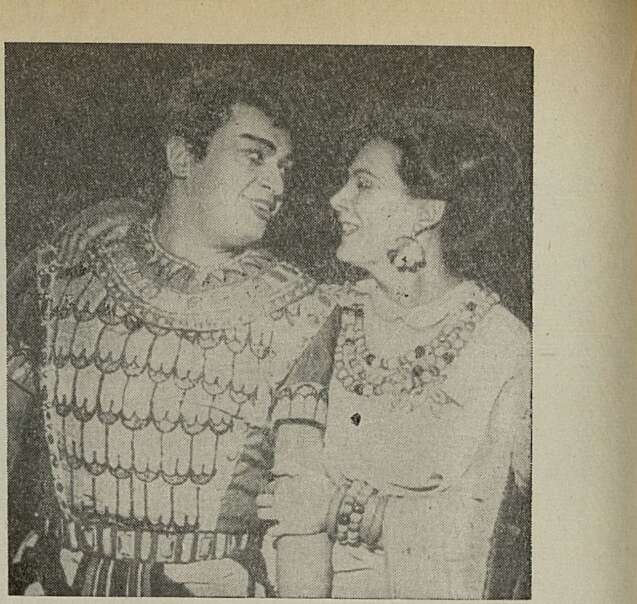

Очень скромный и приветливый, Никола Николае попросил меня передать привет москвичам и сказал, что надеется в октябре вновь выступить в Москве, Киеве и Ленинграде. С Узуновым же состоялась более содержательная беседа. Вместе с дирижером Росицей Баталовой мы посетили его маленький дачный домик близ Софии, и первое, что я увидела, было фото Узунова в роли Радамеса, снятого вместе с Ренатой Тебальди. Одеяние его мне показалось ужасно знакомым...

— А как же, ведь этот костюм мне подарил Большой театр, и я никогда с ним не расстаюсь. Он всегда мне приносит счастье, — серьезно сказал певец.

И так, перебирая фото, я узнала интересные факты артистического пути питомца нашей сцены. Вот дирижер Сичилиани дружески подталкивает неловко упирающегося Узунова в костюме Хозе.

— Что это? — спрашиваю я.

— О! — смеется певец, — так это мой дебют в «La Scala», по воле судьбы состоявшийся на две недели раньше намеченного срока. Я приехал с женой в Милан дней за пятнадцать до назначенного спектакля. На следующий день пошел в театр. Давали «Кармен». Хозе пел замечательный певец Джузеппе ди Стефано. К концу первого акта он заметно начинает уставать. В антракте вдруг меня вызывают за кулисы и Сичилиани просит заменить внезапно заболевшего премьера. Так, экспромтом, состоялся мой дебют.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Партия и народ» 5

- «Мы будем на Луне!» 8

- Народ ждет 9

- Полным голосом 10

- Раздумья оперного композитора 12

- Молодежи — пристальное внимание 15

- Учиться у классиков 17

- Поговорим о певцах 19

- 9. Аксюк С. Композитор и песня 22

- Борец в жизни и творчестве 26

- В пути 30

- Смело, самобытно 37

- Первые находки 41

- У молодых композиторов Львова 44

- Ее искусство живет 46

- В добрый час 51

- Украинка спасает «Чио-Чио-Сан» 53

- Народная основа «Тараса Бульбы» 55

- Из воспоминаний 60

- Музыкальный Донбасс 63

- Крыму нужны перемены 70

- Проблемы Большого театра 76

- Друзья из Львова 82

- Смешно иль грустно? 91

- Импрессионизм и Дебюсси 97

- Мысли о современной гармонии 104

- Новый призыв 110

- Голоса новой жизни 114

- Экзамен на творческую зрелость 129

- Новые болгарские оперы 130

- Расцвет национального искусства 131

- Звучит советская песня 136

- Совещание фольклористов в Берлине 137

- У нас — Андре Вюрмсер 139

- Тимофеев В. Соратник Глинки 141

- Издано на Украине 143

- В смешном ладу 144

- Танцевальная «какофония»... 148

- Журчат ручьи... 149

- До скорой встречи в Москве 151

- Поет и танцует Украина 154

- Молодость украинской оперы 156

- В юбилейном сезоне 156

- Музыканты Житомирщины 158

- Степан Турчак 160

- Встречи с «Трембитой» 160

- Кузница талантов 161

- Во Дворце съездов 162

- Песни лесного старика 163

- Орган звучит в поселке 165

- Скоро на экране! 165

- Памяти ушедших. С. М. Аникеев 166