Парашкев Хаджиев обладает редким в наше время даром музыкального драматурга; он владеет какой-то очень свободной, непринужденной манерой рисовать в музыке живые, почти зримые характеры, разнообразные, богатые психологическими оттенками. Гармонический язык композитора достаточно богат и свеж, его оркестр блещет яркими красками, мелодии естественны и пластичны. И это заставляет еще много ожидать от художника, находящегося сейчас в расцвете сил и творческого мастерства. Мне очень хотелось бы рекомендовать нашим театрам обратиться к творчеству болгарского композитора.

Из других национальных постановок мне довелось увидеть лишь два балета молодых композиторов, поставленных старазагорским театром. Это «Кырджалии» Ивана Димова, молодого дирижера театра, и «Орфей и Родопа» Цветана Цветанова (оба балета поставлены Теодорином Стойчевым). Эти балеты — первые сценические опыты молодых художников, и они, естественно, еще далеки от совершенства. Главный их недостаток — крайне схематичное, наивно-иллюстративное либретто и малооригинальная хореография, а подчас недостаточно профессиональное исполнение (особенно кордебалета). И все-таки нельзя не порадоваться вниманию болгарских театров к творчеству своей композиторской молодежи: ведь в этом истинный залог дальнейшего роста ее мастерства и талантов.

Крайне сожалею о том, что мне не удалось познакомиться с молодым русенским театром, в репертуаре которого значились такие произведения, как оперы «Царь Калоян» Панчо Владигерова и «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева. Но Антонио Спадавеккиа (приехавший на смотр в связи с исполнением его «Овода» старазагорским театром) был в восторге от этих постановок.

Ему нельзя не верить; я была свидетельницей того бурного энтузиазма, с которым болгарские зрители встречали все советские спектакли (а они обязательно входили в смотровый репертуар каждого коллектива). И, конечно, самое главное в том, что горячий прием советским операм и балетам был вызван не только искренними симпатиями болгарской публики к нашему искусству; воздействовали сами спектакли, с особым нервом и подъемом передававшие пафос революционных деяний, пафос борьбы и протеста миллионов людей, объявший сейчас весь мир.

Обрадовал успех оперы К. Молчанова «Заря», которой открыл свои выступления на смотре пловдивский театр. Обрадовало глубоко творческое отношение коллектива и автора к своей работе, посвященной, как гласит программа, 44-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической

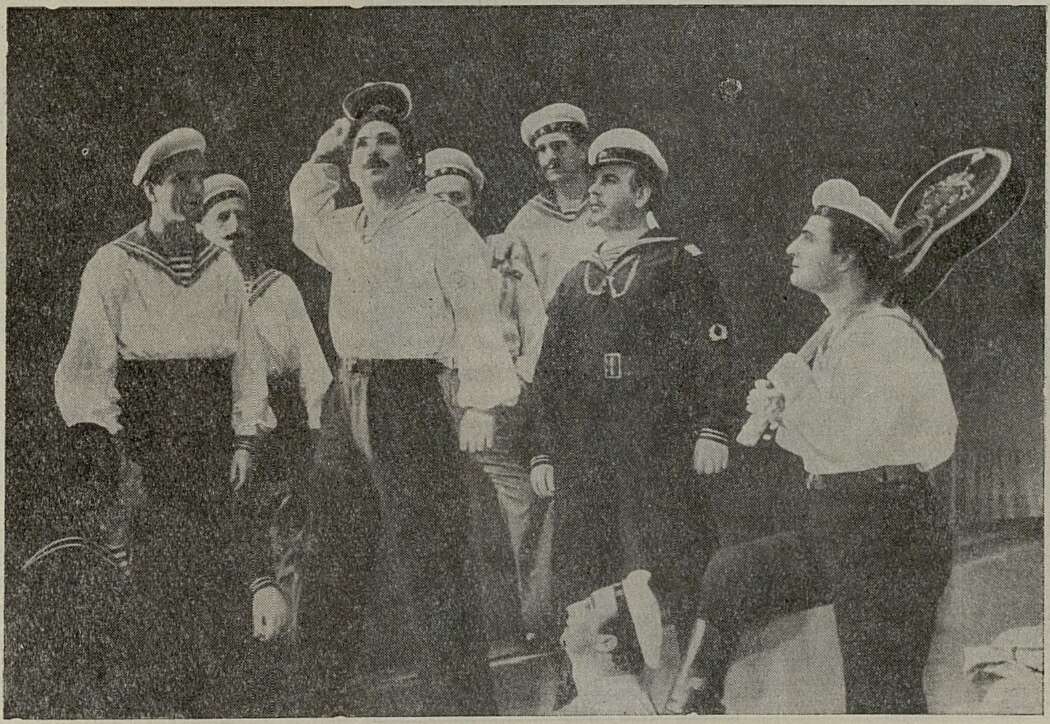

Сцена из оперы «Заря» К. Молчанова

революции. Мы наблюдали поистине второе рождение произведения после его московской постановки. Этому содействовала новая музыкально-сценическая редакция оперы, осуществленная театром совместно с автором и советским режиссером С. Штейном (дирижер — Крыстю Марев). Интересное режиссерское решение, правильно сделанные купюры помогли лучше подчеркнуть главные достоинства спектакля — его драматическую насыщенность, динамику, острое чувство сцены, присущие дарованию композитора.

Яркое звучание получила в спектакле тема революционных сил народа, воплощенная в образе Годуна (Н. Смочевский) и его матросов, среди которых особенно запомнился Алеша Бодров (А. Андреев). Выросла фигура капитана «Зари» Берсенева; его строгий непоколебимый характер с большим тактом и пониманием передал молодой певец Г. Кушев (который в следующий вечер весьма неожиданно и удачно перевоплотился в бойкого моцартовского Фигаро). Партии Татьяны и Ксении хорошо спели молодые певицы П. Коева и А. Ангелова.

Но, быть может, главный успех постановки не столько в отдельных образах и ролях, сколько в ее зажигательной революционной патетике, искренней взволнованности, которая передалась и зрителям. После спектакля многие из них не спешили домой. Оживленно толпились оперные «болельщики» перед театром и делились впечатлениями. Некоторые, узнав, что я из Москвы, просили передать композитору свои поздравления и пожелания новых творческих удач.

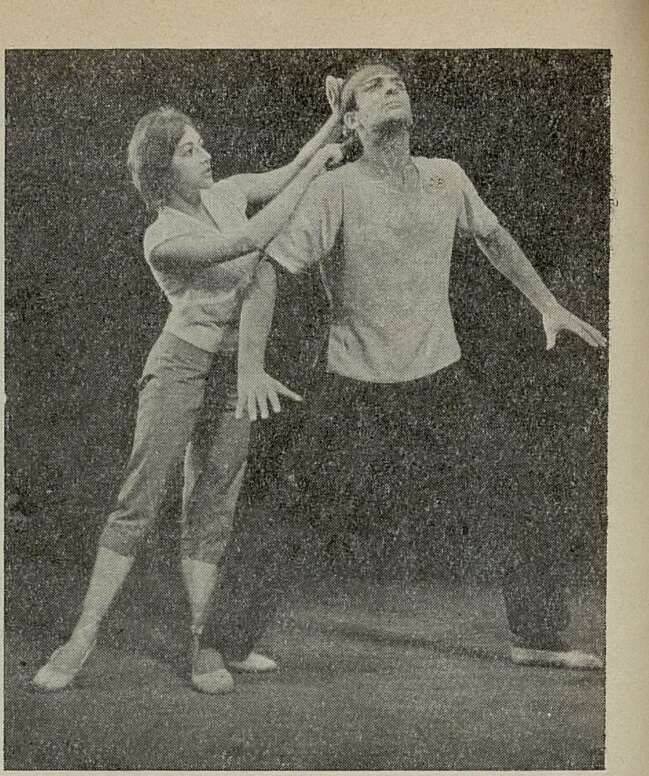

«Тропою грома». Сари — Ек. Илиева,

Лени — Здр. Халачев

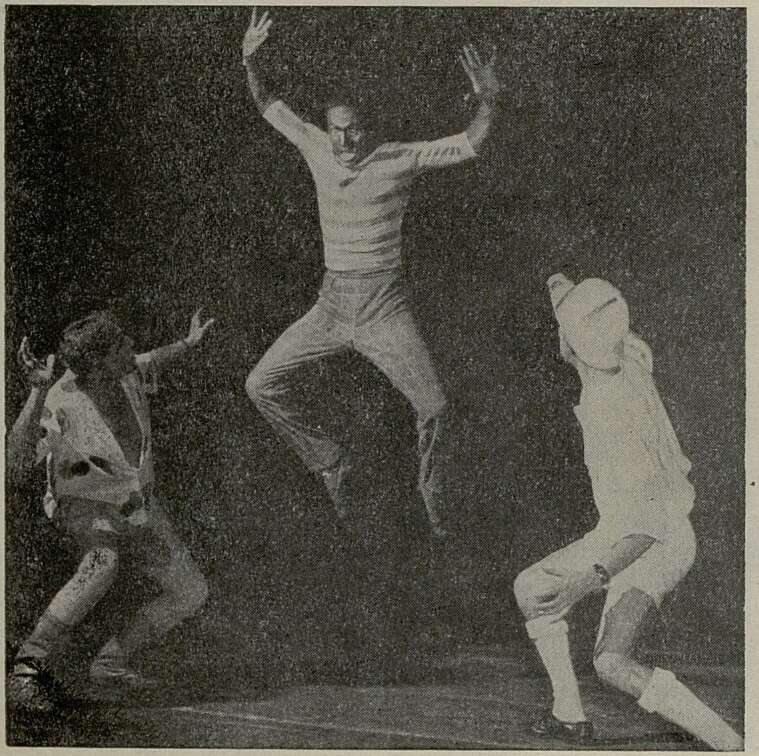

Сцена из балета «Тропою грома»

Столь же горячо была принята софийскими зрителями и варненская постановка балета Кара Караева «Тропою грома». Молодые балетмейстеры Галина и Стефан Иордановь: (также питомцы ГИТИСа) проявили себя и как талантливые режиссеры, создав цельный, волнующий своим драматизмом спектакль, овеянный живым духом современности. Некоторые образы и сценические эпизоды балета до сих пор живут в памяти. Как выразительна, например, на фоне сумеречного

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Партия и народ» 5

- «Мы будем на Луне!» 8

- Народ ждет 9

- Полным голосом 10

- Раздумья оперного композитора 12

- Молодежи — пристальное внимание 15

- Учиться у классиков 17

- Поговорим о певцах 19

- 9. Аксюк С. Композитор и песня 22

- Борец в жизни и творчестве 26

- В пути 30

- Смело, самобытно 37

- Первые находки 41

- У молодых композиторов Львова 44

- Ее искусство живет 46

- В добрый час 51

- Украинка спасает «Чио-Чио-Сан» 53

- Народная основа «Тараса Бульбы» 55

- Из воспоминаний 60

- Музыкальный Донбасс 63

- Крыму нужны перемены 70

- Проблемы Большого театра 76

- Друзья из Львова 82

- Смешно иль грустно? 91

- Импрессионизм и Дебюсси 97

- Мысли о современной гармонии 104

- Новый призыв 110

- Голоса новой жизни 114

- Экзамен на творческую зрелость 129

- Новые болгарские оперы 130

- Расцвет национального искусства 131

- Звучит советская песня 136

- Совещание фольклористов в Берлине 137

- У нас — Андре Вюрмсер 139

- Тимофеев В. Соратник Глинки 141

- Издано на Украине 143

- В смешном ладу 144

- Танцевальная «какофония»... 148

- Журчат ручьи... 149

- До скорой встречи в Москве 151

- Поет и танцует Украина 154

- Молодость украинской оперы 156

- В юбилейном сезоне 156

- Музыканты Житомирщины 158

- Степан Турчак 160

- Встречи с «Трембитой» 160

- Кузница талантов 161

- Во Дворце съездов 162

- Песни лесного старика 163

- Орган звучит в поселке 165

- Скоро на экране! 165

- Памяти ушедших. С. М. Аникеев 166