ловного убора не снял. Не сказал даже несколько самых необходимых слов, чем привел меня в состояние недоумения. Я ждала: что же дальше?

А дальше он с какой-то внезапной решимостью схватил оба стула, быстро приставил их к кровати; на один из них сел сам, повелительным жестом указал мне на другой. Я подчинилась.

Маленькая пауза — он простер свои руки над кроватью, как над клавиатурой концертного рояля... Раздалась увертюра к опере «Семен Котко».

Прокофьев пел за всех действующих лиц, пел за оркестр, выражая его мощь движениями властных рук пианиста, а нежность оркестрового звучания — легкими, почти воздушными касаниями пальцев.

Не знаю, долго ли коротко все это было. Чрезвычайное не считается с обыденным. Напрасно: обыденность умеет отстаивать нерушимость своего прерогатива — в дверь стучали, стучали, очевидно, уже давно; в стуке слышалось раздражение, доходящее до негодования...

Я вышла. За порогом стояла медицинская сестра; лицо ее было в красных пятнах: «Что у вас тут? Кто это мычит? Бубнит все одно и то же? И кровать скрипит! Не нарушайте порядка! Вы в санатории!» Разговор с администрацией был передан мной Сергею Сергеевичу с соответственной, разумеется, редактурой, но он все же был в ярости. И в ярости ушел. Этот приход Прокофьева, собственно, был нашим первым и самым незабываемым свиданием. Несколько раз я видела его на теннисной площадке санатория, но в азарте игры он не замечал меня. Велико было отчаяние Прокофьева от собственных неудач, а просчеты напарника приводили его в неистовство.

К Прокофьеву неприложимы какие бы то ни было обычные мерки, а я и не претендовала на его «любезность»: в нашу первую встречу он, замкнутый, такой, мне казалось, надменный, со щедростью необыкновенной поделился со мной своим самым сокровенным — чего же мне больше?

Такие, как Прокофьев, исключительно одаренные люди не нуждаются в красноречии, они внятны сами собой. В ту первую встречу я поняла, как страстно жаждал он сценического звучания своей оперы.

Но, бог мой, как сложно новое его творение, каких сил, труда потребует оно от режиссера! Я ощутила всю ответственность, что ляжет на мои, как оперного режиссера, совсем неопытные плечи. Я не сомневалась ни на минуту, что в работе над «Семеном Котко» Прокофьев потребует мастерства и творческого горения от дирижера, режиссера, художника, от исполнителей всех партий — от исполнителей главных ролей до миманса, и страх овладел моей душой... Почему же я решилась все-таки на этот великий труд, вполне самокритично оценивая свои возможности?

Отвечаю на этот вопрос сейчас, через 25 лет, прошедших с тех пор.

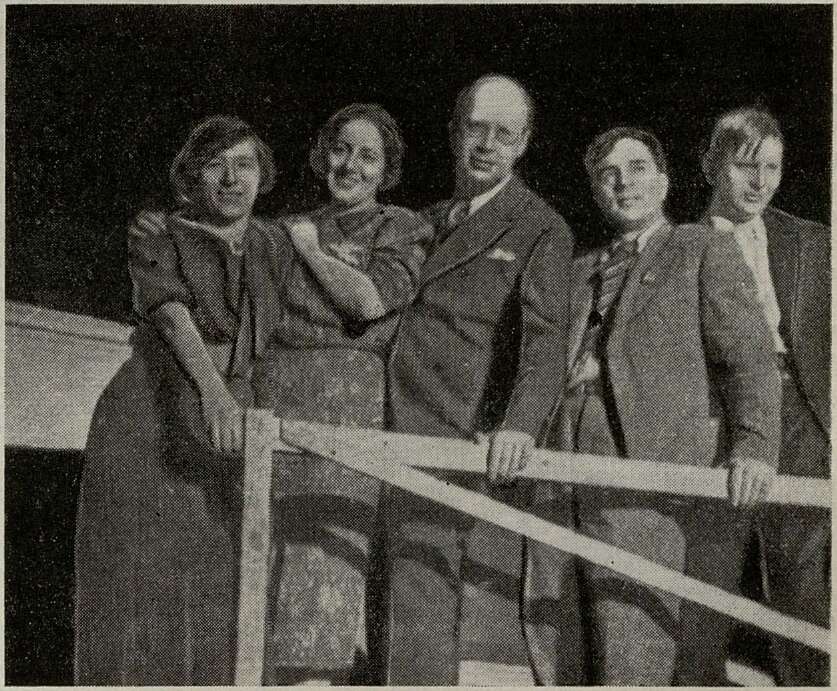

Постановочная группа спектакля «Семен Котко». Слева направо: С. Бирман, М. Степанова, С. Прокофьев, А. Тышлер, М. Жуков

Я согласилась на режиссуру произведения великого композитора прежде всего потому, что Прокофьев не отверг моей кандидатуры, а во-вторых, я была уверена, что театр отдаст будущему спектаклю все свои силы, все внимание. В Москву я ехала с чувством, что в моей жизни начинается что-то большое, прекрасное своей трудностью.

Театральная Москва осенью удивительно хороша! Сколько замыслов рождается в ней, сколько возникает надежд!

Меня тепло встретили в Оперном театре. И. Туманов, бывший тогда его художественным руководителем, обещал мне всемерную помощь. Он «подкрепил» меня союзом с режиссером-педагогом М. Степановой, женщиной деловой, творческой, музыкально образованной, хорошо знавшей коллектив.

Я воспряла духом: хорошие спутники ценнее хорошей дороги. Но... но после нескольких совместных продуктивных репетиций Туманов уехал возглавить декаду одной из республик Средней Азии. Через некоторое время, когда так дружно, истинно по-товарищески стала налаживаться наша со Степановой репетиционная работа, и Мария Ивановна была отозвана туда. Прямо скажу, это было ужасно.

Дирижер М. Жуков вел огромную работу с оркестром, у него не было времени отдельно знакомить меня со всей оперой, определять значение каждой картины.

Но возвратного пути нет: в мастерских уже заготавливаются декорации по эскизам А. Тышлера, одобренным Мейерхольдом.

И я продолжала работу. Что же поддержало мою энергию? Прежде всего — опера «Семен Котко». Она рождала во мне упорное стремление через певца-актера перенести на сцену то, что пусть не сразу, но становилось различимым и дорогим для меня в музыке. Затем — коллектив исполнителей спектакля, воспитанию которого и творческому развитию отдал Станиславский последние годы своей могучей, неистощимой творческой жизни. В той или иной степени мы — ученики Станиславского — не чужими были друг другу.

Ко времени, что я вступила в работу, исполнители, занятые в опере, уже ознакомились со своими партиями, но ознакомились вокально, актерская работа требовала продолжения. Если оперный артист долго «впевается», то не менее труда и времени требуется ему, чтобы вжиться в роль. Моей обязанностью было всемерно способствовать вживанию певцов в свои партии. Я говорю партии, потому что директива нотных знаков не скоро становится движениями сердца действующего лица оперы.

Станиславский ввел и в работу драматического актера термин «волевая партитура» — неразрывная цепь желаний образа, внутренняя действенность.

Прокофьев неумолим в своем требовании единства правды исполнения с мастерством. Нелегко соответствовать требованиям композитора! В опере «Семен Котко» есть место, когда одновременно, но о разном поют пять человек: мать и дочь в одной комнате; трое мужчин — в другой. Как организовать звучание этого необыкновенного квинтета, чтобы понятно было, о чем поют и в той и в другой комнате?

Часто ли Сергей Сергеевич бывал на репетициях? Вероятно, да. Но в темноте большого зрительного зала мало кто из нас видел автора оперы: в репетиционном волнении можно было о нем — реальном — забыть, помнился только композитор, создавший произведение. Не из страха, но из признания его необычайного таланта стремились мы всемерно достичь того, чтобы исполнение оперы не расходилось с творческими замыслами Прокофьева. Он сам всецело был занят оркестровкой, прослушиванием оркестра. Конечно, он контролировал нашу сценическую работу. Но не высказывался вслух. Его молчание означало, что то, чего мы достигали, признается им удовлетворительным.

До меня доходили слухи, что он относится ко мне неплохо: шутя или серьезно, но признает во мне присутствие «du feu sacré» (священного огня).

Жаль до боли, что только в самых крайних случаях решалась я обращаться к композитору с вопросом, что он хотел выразить в том или ином фрагменте оперы, в звучании оркестра.

— Сергей Сергеевич, что это происходит в музыке оркестра в тот момент, когда к селу подкрадываются враги?

— Кости. Не понимаете? Говорю, кости. Скелеты...

И больше не распространялся: поймешь — хорошо, не поймешь — пеняй на себя.

Но бывал он и грозен.

Раз мы репетировали очень трудную сцену, уже не помню четко ее содержание. Одно и то же место мы повторяли многократно. Внимание актеров рассеивалось, слабела и моя воля. И вдруг из темноты зала раздался гневный крик Прокофьева:

— Каденция! Каденция! Нечисто!

Из меня вырвалось:

— Сергей Сергеевич! Не могу больше мучить актеров.

— Вы недобросовестно работаете!

А я в ответ:

— Вы взяли неверные ноты для моего лейтмотива!..

По моему глубокому убеждению, для пользы де-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153