на, приподнятость тона, декламационная выразительность фразировки, властность ритмики.

Неудачно играл пианист си-минорную Сонату Шопена. Вспоминалась его вдохновенная интерпретация этого сочинения пять лет назад. Ныне не то. Играя сонату преимущественно крупным планом, он пользуется на протяжении длительных периодов уплотненным forte и этим обедняет звуковую светотень. Непрерывный подчеркнутый напор нивелирует динамическое многообразие звучания. Бравурная импозантность заслоняет тонкость красок. И в ритмике есть некая угловатость. Все это особенно снизило впечатление от исполнения скерцо. Не рассчитал Клайберн постепенности динамических нарастаний в финале. Встревожило ощущение, что он «заиграл» шопеновскую сонату и механически выполняет ранее найденный рисунок. Подобное же чувство беспокойства за артиста вызвала его трактовка Третьего скерцо Шопена, ре диез-минорного Этюда Скрябина и в особенности неизменно исполняемой им «на бис» песни Шумана — Листа «Посвящение»...

В книге «Работа актера над собой» Станиславский пишет, что «...воображение необходимо артисту не только для того, чтобы создавать, но и для того, чтобы обновлять уже созданное и истрепанное». И еще: «...нельзя долго застревать на одном, без конца повторять избитое». Не следует ли Клайберну задуматься над этими словами?..

*

Американский пианист — наш большой друг. Не случайно так интересует советскую общественность его творческая жизнь. И в этот приезд он посетил старейшину музыкальной Москвы — Е. Ф. Гнесину. Приветствуя и любя искусство Клайберна, Елена Фабиановна советовала молодому музыканту ограничить столь частые и изнуряющие его концертные выступления... Она имела в виду, конечно, и здоровье Клайберна, и возможность подлинного расширения репертуара, углубления замыслов. Пусть пианист побудет сам с собой, за инструментом, с партитурами, никуда не торопясь... Это мудрый совет, и, вероятно, к нему присоединятся многие друзья Клайберна в советской стране.

К. Аджемов

Джульярдцы

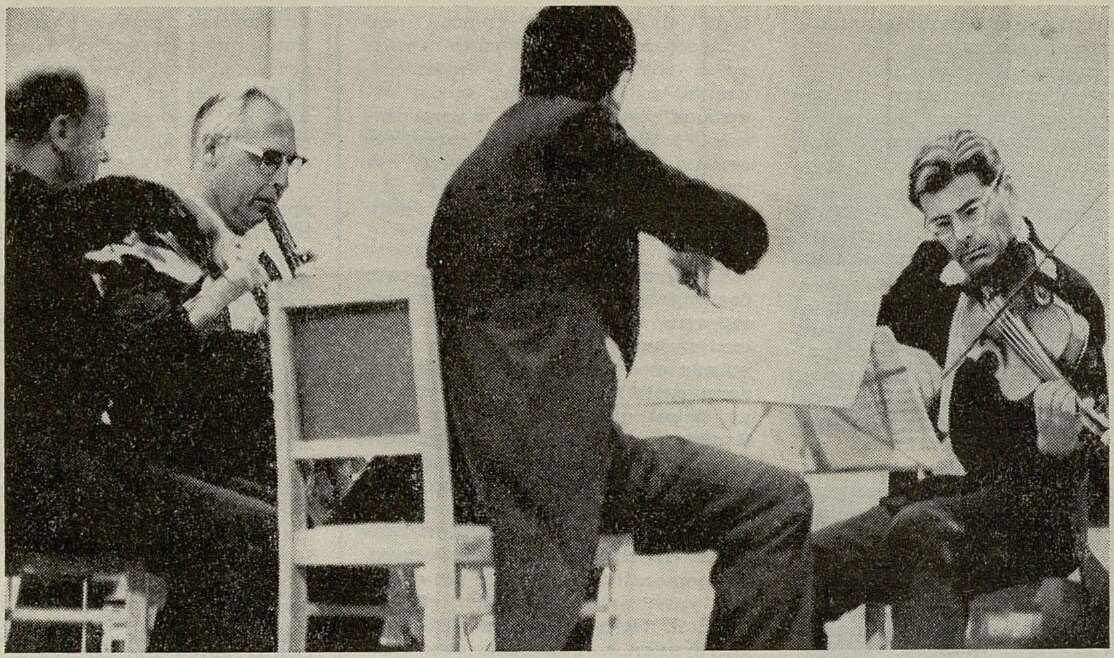

Второй раз гастролирует в Москве этот превосходный камерный коллектив из США. Велик его репертуар: все квартеты Моцарта и Бетховена, романтики, лучшие образцы современной квартетной литературы. Искусство джульярдцев лишено исполнительских штампов. Оно экспрессивно, отмечено подчеркнутым вниманием к обобщенности формы, глубоким проникновением в психологическую сущность музыки. Ансамбль дал два концерта в Большом зале консерватории. Бетховен, Десятый квартет. Совсем недавно его интересно сыграл Кёккерт-квартет, приезжавший из ФРГ. Американские музыканты нашли для своей трактовки иные краски, иной исполнительский чертеж. И прежде всего это сказалось в преобладании целого над деталями, в обострении драматической коллизии, в напряженной страстности игры. Как драматургически верно была рассчитана роль пиццикатных всплесков (из-за них Десятый квартет часто называют «Арфовым»)! Светлые, безмятежные в начале, они достигают в конце первой части огромного напряжения, оттеняя бурные пассажи первой скрипки. Как вдохновенно и глубоко прозвучало вступление к первой части в другом исполненном джульярдцами квартете Бетховена — Девятом! Возможно, артисты нарушили канонический темп и сыграли финал этого сочинения (Allegro molto) излишне быстро. Но победителей не судят: музыка захватила стихийностью движения, словно поведав нам о неиссякаемой творческой энергии ее создателя.

Трактовка соль-мажорного Квартета (соч. 74 № 3) Гайдна сняла с него налет благодушия, несколько внешнего оптимизма, который, довлея иногда над исполнителями, диктует и выбор художественных средств. А Джульярдский квартет не боится здесь ни острых динамических столкновений, ни внезапных сдвигов эмоциональной активности. Выбранные ансамблем штрихи по-бетховенски волевые, упругие. Нарушило ли это гайдновский стиль? Конечно, нет. Лишь подчеркнуло в нем серьезность мыслей, жизнерадостность, идущую не от благодушия, а от мудрого мироощущения. И финал квартета (Allegro con brio) был сыгран с бетховенской энергией.

...В 1946 году учащиеся Джульярдского музыкального колледжа в Нью-Йорке Роберт Манн, Исидор Коуэн, Рафаэль Хиллер и Клаус Адам впервые сели за квартетные пульты. С тех пор они не разлучались. Вспоминая начало своих занятий, Хиллер говорит, что «первыми успехами в те годы мы во многом обязаны нашему старшему другу, замечательному венгерскому музыканту Енё Ленерту, участнику Комлош-квартета. Он же познакомил нас, молодых ансамблистов, с произведениями Бартока, Берга, ставших одними из самых любимых нами композиторов...»

Увлечение музыкой Берга сказалось в интерпретации «Лирической сюиты» (1926). Каждой части сюиты автор предпосылает ремарку, как бы раскрывающую основное настроение: страстно, таинственно, нежно, с отчаянием. Главным для исполнителей была непрерывность музыкального содержания, диалектика образов. Отсюда так ярко выявленный, почти зримый конфликт между нервозными, иногда неистовыми, смятенными настроениями (первая, третья и пятая части) и отрешенностью лирических раздумий (вторая, четвертая, шестая). Для каждого образа артисты нашли особые приемы, характеристики. Насыщенная звучность четвертой части (Adagio appassionato) и вместе с тем аскетическая простота игры особенно впечатляют после предшествующего Allegro misterioso, где в призрачном звучании словно стремительно возникают и исчезают неясные тени, силуэты... Интересен прием, использованный здесь артистами: лишь слегка прикасаясь к струнам смычками и пальцами, они создают зыбкую музыкальную ткань, странную атмосферу, в которой внезапно вспыхивают и гаснут мысли, чувства... Выразительно передает Джульярдский квартет и характерные для «Лирической сюиты» мгновения психологического оцепенения, нерешительности. Трудно, впервые услышав эту музыку, говорить о ней более подробно. Но игра артистов пронизана такой экспрессией, она заставляет с таким напряжением следить за развитием музыкальных образов, что становишься активным участ-

ником исполнения. И в этом огромная сила замечательного ансамбля.

С большим настроением был сыгран Квартет № 3 Уильяма Шумана. Выразительный лаконизм музыки, строгие контуры формы близки художественному credo джульярдцев. Необычным было прочтение Квартета Дебюсси. Никаких «туманностей», исполнительская манера мужественная, определенная. Нет в ней тени эмоциональной недосказанности, чрезмерной увлеченности игрой красок. Своеобразность трактовки — в крупных образных обобщениях, в сочной динамике и смелых сопоставлениях колорита. И музыка Дебюсси ничего не утратила. Наоборот, раздвинув рамки условностей, якобы обязательных для ее исполнения, она стала строже, значительнее и богаче по содержанию.

За время гастролей в СССР Джульярдский квартет побывал также в Ленинграде, Одессе, Киеве, Баку и Тбилиси. И всюду его искусство нашло горячий отклик у слушателей.

Т. Гайдамович

Письмо из Латвии

В цикле концертов Государственного симфонического оркестра Белорусской ССР в прошлом году особый интерес рижской публики вызвала программа, в которой солировала Илзе Граубинь. Пианистка впервые выступала в родном городе после победы (первая премия) на баховском конкурсе в Лейпциге. Этот успех советской пианистической школы был и первым международным признанием латышского инструментального исполнительства.

...Граубинь играла соль-мажорный Концерт Бетховена. С первых же тактов стало ясно, что перед нами музыкант высокой культуры. Хороший вкус, искренность передачи, превосходный пианизм (учителями Граубинь в Московской консерватории, которую она окончила этой весной, были А. Шацкес и Я. Флиер) — все говорило о гармоничности воспитания, о таланте исполнительницы.

Граубинь училась в специальной школе им. Э. Дарзиня (класс Н. Бинятян). Рижане не раз слушали ее на ученических концертах; все хорошо знали ее музыкальную семью. Дед Илзе Ян в 60-х годах прошлого века играл в одном из популярных в родных местах народных инструментальных ансамблей; отец Екаб был известным в Латвии композитором, ученым-фольклористом, музыкальным критиком и профессором консерватории; мать и старшая сестра — пианистки...

С детства ее окружала музыка, и всегда музыка высокая, лучшая. Подарив семилетней Илзе «Маленькие прелюдии и фуги» Баха, отец написал на нотной тетрадке: «Желаю тебе играть маленькие фуги Большого Баха и чувствовать себя уверенно — подобно малютке на плечах Доброго Великана». Ее интересовало все: литература, живопись, театр, новейшие достижения науки... Каждая свободная от занятий минута (а их нынче так мало у молодых музыкантов!) посвящалась выставкам, музеям, библиотекам. Но прежде всего, конечно, юную пианистку формировала музыкальная Москва, столичная консерватория. Годы, богатые впечатлениями и поисками, годы напряженной работы создали глубоко творческое отношение к музыке, пытливость художника, о которых

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153