Самые юные...

кальные радости ребят, их музыкальное образование (об этом скажу подробнее ниже).

Как же строится учебный процесс в студии? Курс обучения продолжается семь лет и делится на четыре ступени. Первая ступень — так называемый подготовительный хор. Занятия в нем проводятся три раза в неделю (каждый урок продолжительностью в один час). Кроме того, по два часа в неделю дети изучают музыкальную грамоту и сольфеджио (группа обычно состоит из 15–20 человек).

Шести-семилетние дети, пришедшие в подготовительный хор, в большинстве своем еще не знают радости от встречи с музыкой, от исполнения хорошей песни. Первая задача педагога — вызвать в них эту радость и сделать так, чтобы от занятия к занятию она росла и одновременно росла бы активность детей, их сознательное стремление петь как можно лучше. Здесь очень важен правильный выбор репертуара. Мы стремимся использовать высокохудожественные произведения, конечно, учитывая возраст детей.

Показательно, что уже на первой ступени у учащихся начинает появляться чувство коллективизма. В их устах все чаще звучит местоимение «мы» («мы спели, мы слушали»), вместо часто повторяемого «я», неизбежного при индивидуальном обучении.

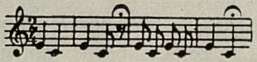

В работе подготовительного хора важное место занимают игровые моменты (ведь даже со старшими ребятами иной раз легче решить какую-нибудь трудную задачу с помощью игры). Они рождаются из самой музыки. Приведу пример одного из первых уроков в подготовительном хоре. Занятие начинается с распевания (оно всегда проводится стоя). Вначале руководитель сам поет упражнение:

Дети внимательно слушают. Затем они повторяют эту попевку, следя за рукой руководителя. Далее им предлагаются задачи на внимание: например, медленно пропеть первые два такта, внезапно снять последнюю долю во втором такте, взять дыхание и неожиданно ускорить два последних такта. После того как эта задача будет хорошо выполнена, все садятся. Наступает следующая часть занятий. Дети слушают в исполнении руководителя русскую народную песню. «Во поле береза стояла» (сначала целиком, затем по фразам). А дальше они рассказывают свои впечатления от песни, о том, как

они понимают ее содержание. Только после такой беседы, помогающей детям сознательно воспринимать песню, мы приступаем к ее разучиванию.

Разучивание идет по фразам (первая, вторая, обе вместе, третья, четвертая, весь куплет). Обычно ребята не всегда чувствуют разницу между первым тактом, где мелодия построена только на одном звуке си (в ми миноре), и четвертым тактом, где есть движение от си к ре и обратно.

Для того чтобы они усвоили эту разницу, предлагается следующее упражнение: ребята должны определить на слух, есть ли в мелодии движение или повторяется один звук, при этом руководитель играет сначала первый, затем четвертый такты. Дети отмечают в последнем движение вверх. Тогда руководитель говорит, что он будет отмечать это движение при пении определенным жестом (поднимать руку вверх), и предлагает детям делать то же самое. Ребята с интересом выполняют упражнение и хорошо усваивают мелодию в целом.

После того как ребята разучили первый куплет, вводится игровой момент. Снова концентрируется внимание: хор делится на две группы, руководитель говорит, что правой рукой он будет показывать вступление второй группе, левой — первой группе. Показ двумя руками обозначает, что петь должны обе группы вместе. Обычно ребята с увлечением выполняют это упражнение-игру.

Затем разучивается второй куплет песни. На два куплета тратится обычно 20–25 минут. Во время разучивания дети прохлопывают ритмический рисунок песни. В оставшееся время стоя поют оба куплета без сопровождения, следя за рукой дирижера.

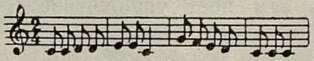

В описанном мною уроке еще нет элементов пения сольфеджио. Но уже через месяц дети начинают петь знакомые вокальные упражнения с названием нот:

Позднее с названием нот поются простые, уже выученные песни в тональности до мажор. Они же сольфеджируются и на уроках сольфеджио. Таким образом, уроки сольфеджио и занятия хора взаимно дополняют друг друга. На первых — дети начинают, например, отличать на слух тон и полутон, на вторых — педагог акцентирует их внимание на наличие тонов и полутонов в песнях и распевках.

С каждым новым занятием ребята становятся все активнее, у них уже через месяц вырабатываются хорошее внимание, элементарные певческие навыки. За три-четыре месяца они могут разучить пять-шесть песен, в основном кантиленных (для развития широкого дыхания), разнообразных по содержанию. (Например, «Звездочка» Д. Кабалевского, «Песня про книжки» Т. Попатенко, «Хорошо» А. Островского, «Во поле береза стояла» и другие.) Надо отметить, что с первых же шагов дети учатся петь не только с сопровождением, но и a cappella даже те произведения, которые имеют аккомпанемент. После трех-четырех месяцев работы малыши уже могут выступить перед родителями (это им всегда доставляет большую радость, воспитывает в них чувство ответственности). Окончание первого учебного года также отмечается концертом.

За этот год можно и нужно с достаточной полнотой выявить музыкальные способности каждого ребенка, его общее развитие. Ведь бывают и случаи отсева. Попадаются дети, развивающиеся более медленно, чем остальные их сверстники, такие ребята обычно отстают и в школе. Есть ли смысл оставлять их в студии? Думаю, что нет. Ведь уже на следующий год, когда начнутся индивидуальные занятия на музыкальных инструментах, нагрузка станет для них непосильной. Значит, надо очень тактично, с помощью и с согласия родителей перевести их в школьный хоровой коллектив, где они не будут чувствовать себя отстающими.

Вторая ступень студии — младший хор. На его занятиях (два раза в неделю по полтора часа) дети продолжают осваивать практические навыки хорового пения. Поют по нотам выученные ранее на слух песни, сольфеджируют в тональности до мажор незнакомые нотные тексты. Постепенно (к середине второго полугодия) вводятся элементы двухголосия — вначале в вокальных упражнениях, затем — в песнях.

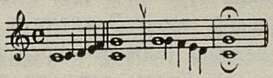

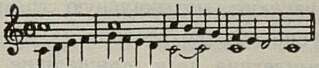

Например: одна группа хора распевается на выдержанном звуке, а другая — в движении (с названием нот):

Распевание происходит с сопровождением фортепиано и a cappella. Деление на группы пока что условное: вначале первая группа поет верхний голос, а вторая — нижний. Затем — наоборот.

Только приступив к разучиванию двухголосных песен, мы уже окончательно распределяем детей по голосам (разумеется, предварительно тщательно прослушав каждого ребенка).

К концу второго полугодия хоровой коллектив должен уже иметь в репертуаре три-четыре песни на два голоса (из них одна а сарреll’ная) и шесть-семь одноголосных.

После отчетного концерта учащимся выставляют

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153