школами), имевшие место в период складывавшихся начальных многоголосных профессиональных форм. Удачно показывает Розеншильд множественность мелодических истоков творчества И. С. Баха, акцентируя внимание на связях не только с немецким протестантским хоралом, но также с творческой практикой таких представителей народного песенного искусства, как Г. Закс или Г. Альберт (стр. 353).

Пример

Книгу Розеншильда вообще отличает большое внимание к музыкальному фольклору. Всюду, где это возможно, автор стремится осветить развитие народного творчества, объединить его с историей профессионального музыкального искусства. В этом отношении несомненный интерес представляет характеристика немецкой песенности XV–XVII веков, включая повстанческие песни XVII века, французских и испанских песен XVII–XVIII веков, фольклора британских островов и т. д.

Розеншильд свежо использует суждения о музыке многих выдающихся деятелей культуры — писателей, критиков, композиторов, исполнителей. Приводимые, например, высказывания Сервантеса о музыке, Карамзина и Гёте об ораториях Генделя, Пушкина о французском классицизме, Серова, Стасова по различным вопросам так же, как и многих других, углубляют понимание читателями процессов развития музыкального искусства.

Исследователь не ограничивается необходимыми для учебника сведениями и фактами. Он включает в книгу новейшие данные о жизни и творчестве ряда композиторов, значительно расширяет наше представление о музыкальной культуре некоторых стран (Индия, Сирия, Палестина, Чехословакия, Польша).

Ценность данного труда заключена не только в обилии нового материала или в широте исторического фона, но и в содержательном анализе композиторского творчества.

Во многом по-новому раскрывает автор мелодические, гармонические черты стиля Генделя, Баха, в то же время верно отмечая философско-эстетическое значение их творчества в немецком просветительском движении XVIII века.

В книге немало интересных, содержательных оценок классических музыкальных произведений. Такова, например, характеристика генделевского «Мессии» как «народного действа» (стр. 335–346).

Говоря о творческом пути композиторов, автор удачно отбирает факты, показывающие формирование художника, развитие его мировоззрения и мастерства. Здесь нет ничего лишнего, все продумано и взвешено.

Необходимо особо отметить превосходное качество поэтических переводов стихов, сделанных самим автором с различных иностранных языков.

Умная, содержательная книга Розеншильда не свободна и от недостатков, в которых автор, впрочем, «е всегда повинен. В первую очередь хотелось бы указать здесь на те темы, которые целесообразно было бы изложить в книге более широко. Это подсказывается самим профилем учебника, адресованного студентам исполнительских факультетов. Речь идет об «усилению разделов истории музыкального инструментализма. Было бы полезно дать учащимся представление о составе оркестра и его использовании в вокально-инструментальных жанрах второй половины XVI века (до оперы), об оркестровых пьесах этого периода. В этой связи, несомненно, заслуживают внимания достижения венецианской школы (Дж. Габриэли). Тогда яснее была бы эволюция оркестра в новых музыкально-драматических жанрах (опера, оратория) и в собственно оркестровых произведениях XVII столетия. Очень важным представляется также вопрос об оперных симфониях XVII века, в частности о «неаполитанской» (или «итальянской») симфонии или увертюре XVII — начала XVIII веков.

Много ценного сказано в книге о жизни и творчестве Д. Тартини. Однако наряду с «Дьявольскими трелями» следовало бы рассмотреть особенности сонатных циклов и концертов композитора, представляющих собой явление, характерное для итальянской предклассической музыки.

В истории немецкой органной музыки до Баха автор концентрирует внимание на творчестве Букстехуде. Это, разумеется, вполне закономерно. Но ввиду того, что органная литература всегда вызывает большой интерес у студентов-исполнителей, было бы целесообразно расширить эту тему и, в частности, подробнее осветить другую линию немецкой органной музыки — творчество И. Пахельбеля (стр. 296).

Само собой понятно, что рамки учебника лимитировали автора. И все же нельзя не пожалеть о том, что в книге отсутствует «византийский» раздел (глава «Музыкальное искусство европейского средневековья»); встречается лишь самое общее упоминание о византийских композиторах и гимнических жанрах канонов и кондаков (стр. 51–52). В силу «беглости» изложения вопрос об античных традициях в музыке Византии по существу «снят».

При анализе возникновения многоголосных форм профессиональной музыки (стр. 78) следовало бы охарактеризовать важнейшие виды народного многоголосия, которые оказали воздействие на профессиональное творчество. Хотелось бы также видеть более расширенное изложение темы о мотете (стр. 86) — этом любопытнейшем, художественно противоречивом и вместе с тем стимулировавшем развитие полифонии жанре XIII века.

Недостаточно представлено в книге музыкальное искусство Ars nova. Этот период, непосредственно предшествовавший музыкальному Возрождению, был богат интересными именами, новыми светскими песенно-танцевальными жанрами, среди которых выделяются произведения с яркой имитационно-полифонической техникой (каччьи).

Не всегда можно согласиться с мнением Розеншильда о некоторых музыкальных явлениях. Касаясь, например, музыки мейстерзингеров, исследователь, несмотря на положительную характеристику творчества Г. Закса, дает в целом отрицательную оценку мейстерзанга. Остается впечатление, что среди мейстерзингеров только один Закс был достоин внимания, все же остальные создатели мейстерзанга «воплотили едва ли не все теневые стороны немецкой бюргерской идеологии» (стр. 148). Здесь явно недоучитывается то положительное, что было внесено в немецкую демокра-

тическую певческую культуру М. Бегаймом, Г. Фольцем, Г. Фогелем, А. Пушманом.

Раздел, посвященный венецианской оперной школе первой половины XVII века, может создать не вполне правильное представление о наличии законченных и уже вычленившихся форм «лаконичных ариозо» и «блестящих арий» (стр. 165) в оперном стиле К. Монтеверди. В общей характеристике лирических трагедий Люлли, думается, недостаточен акцент на раскрытии французских национальных черт музыки, глубоко претворенных итальянским маэстро.

Учебник по истории зарубежной музыки Розеншильда уже завоевал популярность среди учащихся, то есть тех, для кого он был создан.

Немногие ученые отдают свой труд изучению музыкальной старины. В то же время художественные и технологические проблемы искусства в период его становления ждут авторов, обладающих глубиной знаний, большим опытом научных обобщений, умением увлекательно, живо, в аспекте современного понимания преподнести важнейшие музыкальные явления далекого прошлого. Все это присутствует в рецензируемой книге Розеншильда, представляющей собой бесспорный вклад не только в учебную литературу, но и в советское музыковедение в целом.

«А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ...»

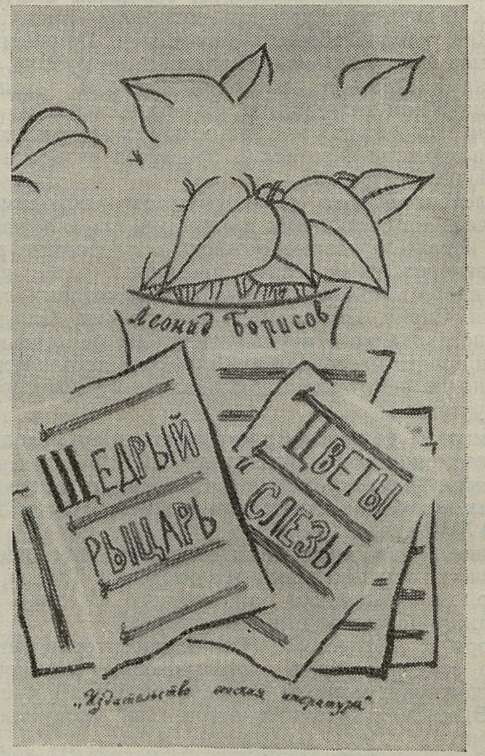

Некоторое время тому назад член Союза писателей СССР Леонид Борисов написал две повести о Рахманинове, посвятив первую из них («Щедрый рыцарь») начальному периоду и вторую («В тоске и славе») последним годам жизни композитора. В июньском номере журнала «Звезда» за 1962 год появилась первая повесть. В том же году ленинградское отделение Детгиза поспешило выпустить ее отдельной книжкой. 16 апреля 1963 года газета «Советская культура» опубликовала рецензию В. Брянцевой «Рыцарь пошлой литературщины и щедрый Детгиз». Рецензент справедливо указала на вопиющие недостатки повести «Щедрый рыцарь», отметив, что она обнаруживает, «с одной стороны, — большой запас пропитанных пошлостью затхлых литературных штампов, с другой — крайне поверхностное знакомство с биографическими материалами о Рахманинове и отсутствие элементарно верного представления о творчестве композитора и соответственном периоде русской музыки». Автор статьи обратилась к Министерству просвещения РСФСР с вопросом:

«Какими причинами можно объяснить выпуск такого литературного брака?»

По-видимому, в утешение Л. Борисову «в ответ» на критику журнал «Звезда» поспешил в том же году опубликовать вторую повесть этого автора, и уже 12 октября 1963 года в газете «Ленинградская правда» появилась заметка Е. Брандиса, который отозвался о новом труде Борисова весьма положительно и весьма малодоказательно. «Возможно, музыковеды подметят какие-нибудь промахи и неточности, — предусмотрительно оговаривался Е. Брандис... — Но суть не в этом. Главное, что замысел удался. Образ Рахманинова в целом получился убедительным. Серия талантливых повестей и рассказов Леонида Борисова о русских писателях и музыкантах пополнилась еще одним произведением».

Между тем некоторые другие органы печати заняли иную позицию.

Вторая повесть Борисова побудила журнал «Новый мир» опубликовать рецензию М. Сокольского «Еще о славе и тоске» (см. № 2, 1964). В ней приводятся примеры музыкальной безграмотности автора. Рецензент приходит к верному выводу, что Борисов исказил, можно даже сказать, опошлил облик Рахманинова.

На две книги Борисова откликнулся и журнал «Советская музыка», опубликовавший в майской книжке за 1964 год рецензию З. Апетян.

В полном согласии с мнением музыкальной общественности автор пишет: «Трудно поверить, что такие «художественные» опусы могли вообще привлечь внимание литературного журнала, выходящего... в крупном центре культуры нашей страны — Ленинграде... Огромным тиражом разошлись по стране «труды» Бо-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151