Н. Кравец

ПО СТРАНИЦАМ «ЕЖЕГОДНИКА “КОМИШЕ ОПЕР”»

Перед нами четвертая книга «Ежегодника “Комише Опер”» (сезон 1963/64 года). Она рассказывает о жизни театра, о том, какими интересами он живет, о творческих задачах, которые ставят перед собой его руководители. И, знакомясь с этой книгой, мы постигаем заботы и свершения талантливого коллектива.

«Ежегодник» открывается материалами «Международной недели», проходившей в Берлине в 1964 году. Она была организована театром при содействии Министерства культуры ГДР.

За несколько месяцев до начала этого своеобразного симпозиума профессора Вальтера Фельзенштейна пригласили в Вену. Там в Академии музыки и изобразительных искусств он прочел курс лекций, посвященный основным принципам реалистического музыкального театра, и провел практические занятия. По окончании курса около сорока его слушателей, представлявших одиннадцать стран Европы и Америки, направились в Берлин, чтобы непосредственно ознакомиться с творческим опытом театра.

Принял участие в «Неделе» и Советский Союз, в делегацию которого вошли деятели оперного театра, композиторы и критики1.

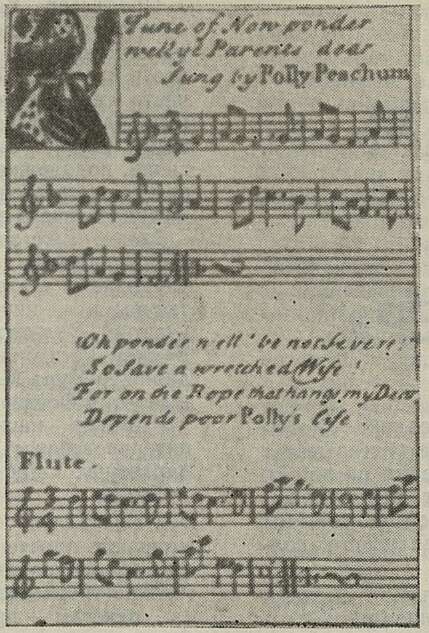

Участникам «Международной недели» были показаны премьера «Оперы нищих» Гэя и Пепуша в редакции Бриттена, «Отелло» и «Травиата» Верди, «Лисичка-плутовка» Яначека, «Бравый солдат Швейк» Курка, «Пиковая дама» Чайковского и пантомима «Мнимый больной» по Мольеру.

Программа «Международной недели» завершилась собеседованиями. В центре обсуждений стояла одна из главных проблем музыкального театра — певец и образ. Мнение австрийцев — антагонизм между вокальной техникой и актерским мастерством певца неизбежен; безупречное вокализирование — вот идеал артиста.

Иное мнение сформулировал американский студент. Красота, оторванная от жизненной правды, бессмысленна, — доказывал он. В ходе дискуссии участники се пришли к выводу, что в оперном искусстве такие понятия, как «игра» и «пение», нераздельны и, следовательно, весьма остро стоит вопрос о воспитании артистов музыкальной сцены.

Профессор Кёлер из Вены говорила, например, о часто встречающейся в педагогической практике односторонности образования молодых певцов, о том, что в процессе обучения главное внимание уделяется чисто техническим моментам в ущерб всем остальным. Оперный певец должен быть актером, — и этот тезис, выдвинутый представителями советской делегации, поддерживается деятелями «Комише Опер» во главе с Фельзенштейном, продолжателем реформы Станиславского в музыкальном театре.

Затем «Ежегодник» знакомит нас со стенограммами интересной дискуссии, состоявшейся между сотрудниками театра на тему: «Точность прочтения партитуры и ее интерпретация». В дискуссии приняли участие Вальтер Фельзенштейн, режиссеры Хорст Боннет, Гётц Фридрих и Вольфганг Керстен, главный дирижер Курт Мазур и драматурги д-р Хорст Зеегер и Мартин Фоглер.

Разговор начинает Зеегер. По его мнению, интерпретировать — это и означает точно прочесть партитуру. Одно нельзя рассматривать в отрыве от другого.

Фельзенштейн согласен с этим. Но что такое «точность прочтения»? Фельзенштейн напоминает, что под этим выражением нередко понимается узкое, лишенное творческой фантазии, буквальное следование за текстом — драматическим или музыкальным. А ведь этого еще очень мало! Не лучше ли говорить о «правильности прочтения»? Тогда в это понятие войдет как само собой разумеющееся условие подлинное знание произведения. А это уже серьезная проблема, так как далеко не просто определить, насколько это знание полно и верно.

Следует вопрос Зеегера: «Надо ли стремиться к той интерпретации, которую в свое время имел в виду автор, даже если произведение было создано двести лет назад, или же оно должно рассматриваться с какой-то современной позиции?»

Фельзенштейн. «...Ставя в наши дни старинную пьесу, я стараюсь обосновать идею ее автора таким образом, чтобы она стала вполне понятна современному зрителю. В этом я и вижу подлинную актуальность. Если же данное произведение не может дойти до нашего зрителя без «осовременивания», то оно попросту не годится для постановки. Впрочем, есть и иной путь — путь Брехта, когда специальное обращение к публике обосновывает причины, по которым произведение подверглось переделке».

Зеегер. «Следовательно, изучение партитуры имеет целью выяснить намерения и идею автора, а не только уточнить ноты и текст! Не правильнее ли вообще исходить из того, что оперу, созданную в любую эпоху, мы должны рассматривать с позиции нашего современника? Если это так, то сам этот процесс, не правда ли, требует особого подхода?»

Фельзенштейн. «При всем ответственном отношении к произведению во время его читки, репетиций и первого исполнения понимание его с каждым последующим спектаклем углубляется. На премьере мы редко охватываем его содержание в том объеме, который раскрывается нам два или три года спустя. И процесс этот никогда не останавливается!»

В беседу вступает режиссер Фридрих. «Самые, казалось бы, известные создания подвергаются процессу «чистки заново» Постановщик вначале один, а затем с будущими исполнителями, анализирует партитуру и либретто, акцентируя основное внимание на замысле автора. Нередко случается, однако, что материала самого произведения оказывается не-

_________

«Jahrbuch der Komischen Oper Berlin», IV, Berlin, Herschelverlag, 1964.

1 См. статью «В гостях у Фельзенштейна» М. Сабининой в «Советской музыке» № 10, 1964.

Пример

Пример

Игральные карты времен Гэя и Пепуша с мелодиями и текстами «Оперы нищих»

достаточно. В таких случаях режиссер обращается к документам, относящимся к эпохе создания данной оперы. Кроме раскрытия авторской идеи, необходимо найти возможность претворения этой идеи в музыкальном театре наших дней. При этом нельзя упускать из виду тот процесс развития, который отделяет эпоху создания оперы от нашей современности. Если бы этого фактора не существовало, то точность прочтения произведения, естественно, совпала бы с его интерпретацией».

Итак, специфика оперы как особой категории художественного творчества представляет собой единство музыки и действия, которое выявляется лишь в сценической постановке...

Беседа принимает новый оборот. Зеегер спрашивает Фельзенштейна: «Как примирить тезис о точности прочтения произведения в смысле правильного понимания замысла автора и вытекающей отсюда интерпретации с положением о режиссуре как творческом процессе?»

Фельзенштейн. «Я полагаю, что театр и есть творчество. Напечатанная пьеса еще не спектакль. Оперный театр — это своеобразное единство музыки и текста, дополняющих друг друга».

В ходе беседы возникает вопрос о дополнениях и уточнениях, вносимых режиссером, затрагивается, в частности, и проблема купюр. Фридрих отстаивает право постановщика вносить изменения в ранние сочинения автора, учитывая эволюцию его творческого мышления, проявляющуюся в более зрелых опусах (в качестве примера приводится опера Моцарта «Так поступают все»).

В заключении дискуссии Фридрих подводит итог: «Интерпретация, основанная на правильном прочтении произведения, может быть достигнута при том условии, что режиссер максимально ясно и живо донесет до зрителя содержание и эстетику сочинения».

К этим материалам непосредственно примыкают статьи аналитического характера, посвященные наиболее принципиальным постановкам театра.

Перу Фрица Эзера принадлежит статья «Подлинный облик «Кармен» Бизе». Первоначальная постановка, утверждает автор, скрупулезно сохранявшаяся Парижской комической оперой до 1959 года, давно потеряла свой характерный облик, став по существу «большой оперой». Это перерождение началось уже с венской премьеры, состоявшейся через полгода после смерти композитора, в октябре 1875 года, когда Эрнест Гиро по заданию театра заменил прозаические диалоги речитативами (а ведь Бизе сознательно строил действие таким образом, чтобы в строгом равновесии с законченными музыкальными номерами сочетались разговорные эпизоды). К тому же Гиро ввел в партитуру и балетные номера. «Кармен» начала утрачивать присущую ей ясность формы и психологическую глубину; весьма неудачным был и немецкий перевод текста. Принятые впоследствии купюры и изменения в музыке внесли свой «вклад» в процесс искажения первоначального замысла. Попытки освободить оперу от «вторичных» наслоений и преодолеть постановочную рутину предпринимались многими постановщиками начиная еще с 1906 года. Попытки эти и завершил Фельзенштейн. Его решение «Кармен» (на премьере «Комише Опер» в 1949 году за дирижерским пультом стоял Отто Клемперер) восстановило оригинальный драматургический и музыкальный текст оперы Бизе. Трудно переоценить громадную заслугу Фельзенштейна: ведь до настоящего времени опера вообще ни разу не исполнялась и не издавалась1 в полном соответствии с оригинальной

_________

1 Партитура и клавир впервые изданы в 1964 году в Касселе. — Ред.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151