Польше Институт музыкознания, возглавляемый профессором Зофьей Лиссой. Она радушно показала нам классы, лекционный зал, библиотеку института, размещенного в одном из крыльев Дома науки и культуры. Недостаток времени, к сожалению, не позволил нам сколько-нибудь глубоко ознакомиться с содержанием и результатами воспитательной работы этого научного учреждения. Но, без сомнения, такое знакомство стоит на повестке, обмен опытом учебных заведений стран социализма по вопросам музыковедческого образования и профессионализации, всестороннее обсуждение связанных с этим проблем активно помогли бы разрешению еще далеко не решенных задач. Пока же необходимо наладить обмен научной информацией, систематически рецензировать выходящие музыковедческие труды в странах социализма, не боясь товарищеской дискуссии. Необходимо также систематически проводить хорошо подготовленные встречи ученых социалистических стран по кардинальным проблемам марксистско-ленинской музыкальной эстетики, теории и истории музыки. Наш журнал готов предоставить свои страницы для широкого обмена мнений по данным вопросам, но естественно, что в этом он должен найти поддержку коллективов научно-исследовательских учреждений и отдельных деятелей музыкальной науки. Контакты между музыкантами братских стран пора переводить на конкретную почву, широко захватывая профессиональные интересы, в неразрывной связи с актуальными потребностями жизни народа.

...Вернемся к нашим музыкальным впечатлениям. Они не были многочисленны, но почти каждое из них не только обогатило нас эстетически, но позволило узнать и что-то новое, важное, дополняющее наше представление о музыкальной Польше.

Итак, концерт познанского хора «хлопчиков»...

Входим в зал, и первое, несколько неожиданное впечатление — состав аудитории: добрая половина ее — дети-младшеклассники (на вечернем филармоническом концерте!), много подростков. Ведут они себя, впрочем, ничуть не хуже взрослых любителей хорового пения. Терпеливо ждут начала концерта и если разговаривают друг с другом, то очень тихо. Правда, нет-нет — кто-нибудь из малышей перебежит с места на место, но на «возмутителя спокойствия» сразу обрушивается грозное шиканье его же сверстников и даже младших...

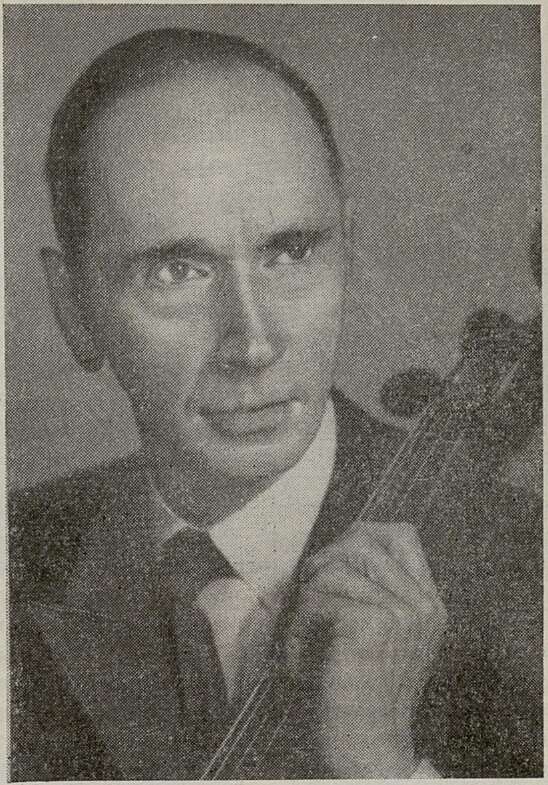

К. Вилкомирский

И вот на эстраду «в спокойствии чинном» выходят концертанты — мальчики и юноши. Вторая неожиданность (афиша не подготовила к восприятию такого «гибрида»)! Но удивляться долго не приходится. Встреченный единодушными рукоплесканиями дирижер Ежи Курчевский поднимает руки...

Как рассказать о том, что было дальше, — об этом настоящем празднике искусства, об особом чувстве эстетического восхищения, которое охватило нас на концерте и которое стало еще одним нашим верным спутником в Польше.

Вероятно, прежде всего надо отметить высокую художественную культуру исполнения — будь то произведения польских мастеров XVI–XVII веков или хоровые пьесы современных авторов. Именно художественную культуру, сказывавшуюся в особой чистоте и абсолютной свободе интонирования, в неизъяснимом ощущении удовольствия, радости совместного музицирования. Нет, это выступал перед нами не просто хорошо настроенный инструмент, подчинявшийся воле дирижера, а живой организм, созданный по естественным законам красоты и правды искусства. Оттого особым обаянием светились глаза трогательно смешных малышей, стоявших в первых рядах хора, и такими одухотворенно-интеллигентными казались лица юношей — тено-

ров и басов. Оттого исполнение каждого номера было таким содержательным!

Но надо отметить еще и высокое мастерство перевоплощения, свойственное коллективу. Здесь речь идет, естественно, раньше всего о высокоразвитой способности не только стилистического, но образного перевоплощения. Ведь очень широкий и многокрасочный мир человеческих чувств, настроений и переживаний запечатлелся в программе — единственной, к сожалению, с которой нам удалось познакомиться. «К сожалению», потому, что очень интересно было бы услышать, например, как истолковывает хор советскую музыку, русскую классику. И кроме того, хотелось бы с помощью такого первоклассного коллектива по-настоящему приобщиться к современной польской музыке. Нельзя же считать, что она исчерпывается двумя названиями: «Стабат матер» Кристофа Пендерецкого и «Музыка фа-ре-ми-до-си» Андрея Кошевского. Кстати, первое произведение, чрезвычайно рационалистичное, словно бы нарочито высушенное, показалось нам неоправданно сложным. Чтоб выразить то небольшое эмоциональное содержание, которое захотел (или смог!) вложить автор в свое сочинение, право же, не требовалось конструировать такое количество диссонирующих созвучий: скрыть бедность мысли они не смогли, а слух хотя и не раздражали (кого нынче удивишь диссонансами!), но и не настраивали на художественный лад. Что касается «Музыки» Кошевского (земляка Ежи Курчевского), то она показалась не лишенной смысла: такие хитроумные полифонические и интонационные головоломки позволяют эффектно продемонстрировать выдающуюся техническую выучку того коллектива, который включает их в свой репертуар. Жаль, однако, что и здесь собственно художественно-смысловая задача как будто вовсе и не ставилась автором. И если пьесы Кошевского и Пендерецкого все-таки имели успех у публики, то это лишний раз свидетельствовало, что в исполнении талантливого коллектива любая безделица способна имитировать подлинное искусство.

Стоп! Кажется, критические соображения по поводу репертуара познанского хора отвлекли нас немного от рассказа о том, как же сложился и вырос этот выдающийся коллектив, как протекает его жизнь в искусстве.

Познанские «мальчишки» почти ровесники народной Польши: в будущем году им исполнится 20 лет. И с самого начала бессменно руководил коллективом Ежи Курчевский. Он рос вместе с ним, делил успехи и неудачи, преодолевал трудности. Учил и учился: окончил консерваторию, приобрел опыт, знания, художественный кругозор.

В 1949 году впервые выехали за границу — в Будапешт. Выступали с успехом. «В то время, — рассказывает Ежи Курчевский, — наш коллектив представлял собой хор мальчиков в точном смысле слова. "Переростков" еще не было, а пели мы преимущественно народные польские песни, русские и советские хоровые произведения, аранжировки. Шли годы. Наши мальчики вырастали, но уходить из коллектива не хотели: всем нам было жалко расставаться друг с другом. Так и возник смешанный мальчиково-юношеский хор. Расширялся и наш репертуар. Прежде всего мы постарались как следует организовать профессиональное обучение. Чтобы никакие технические трудности нас не смущали, мы очень "нажимаем" в начальных классах на сольфеджио, занимаемся им по нескольку часов в день. И вот результат: почти все, что мы поем, — оригинальные партитуры для смешанного хора, и, как вы слышали, никакие интонационные сложности нас не беспокоят. Можем спеть любую современную вещь. Конечно, и сейчас приходится много работать, репетиции мы проводим три раза в неделю по два с половиной часа с перерывом. Сейчас в нашем репертуаре мотеты Баха и Моцарта, сочинения Шумана, Шуберта, Листа, Глинки, Чайковского. Подготовлены у нас концерты, рассчитанные на самые разные слушательские аудитории. Например, есть у нас программа, составленная из вальсов Штрауса, есть песенные, есть чисто классические. Очень любим петь музыку композиторов XX века. То, что вы слушали, — пьесы Шимановского, Равеля, Бартока, Мийо, Бриттена — лишь небольшая в этом смысле частица нашего репертуара. Вот одна трудность — с нотами советских авторов. Мы мечтаем о поездке с концертами в Советский Союз. Но, конечно, нам бы хотелось подготовить программу из хоровых произведений ваших композиторов...»

...И еще много интересных деталей о жизни и работе коллектива рассказал нам Ежи Курчевский с помощью своего воспитанника Збигнева Крушона. Сознаемся: рассказал не теми словами, которыми мы записали его рассказ, но по смыслу именно так... И очень нас взволновало то, что сказал Курчевский о работе (вернее, об отсутствии систематической работы) над произведениями советских композиторов. Как же все-таки случается — хочется спросить наших товарищей, которым поручена организация обменных связей с зарубежными странами, — что такое несложное дело, как отправка нот, превращается в неразрешимую проблему? А может

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169