А затем он бежал снова за кулисы, чтобы принять участие в последнем номере программы. Молодых энтузиастов не остановили трудности. Первое турне было удачным, и вместо оговоренных двух оно длилось семь месяцев.

С тех пор началась трудная, но уже настоящая профессиональная деятельность: жизнь на колесах, когда есть ангажементы, поиски случайного заработка на телевидении или в летних садах, когда их нет...

Программы гастролей «Роберт Джоффри балета» в СССР были составлены в основном из работ двух последних лет. Интересно, что многие из этих балетов американский зритель не видел, их премьеры состоялись в Советском Союзе.

Перед самым отъездом из США «Роберт Джоффри балет» получил почетное приглашение выступить один раз в Белом Доме — после банкета, устроенного Кеннеди в честь императора Эфиопии. А свой первый московский спектакль труппа посвятила памяти погибшего президента. Выступая перед открытием московских гастролей, Роберт Джоффри передал глубокую благодарность многим советским людям, искренне выражавшим свое глубокое соболезнование американскому народу в постигшем его горе, и выразил уверенность, что эти и будущие гастроли представителей американского искусства послужат советско-американскому сближению.

Нам было показано несколько программ, дающих достаточное представление о характере «Роберт Джоффри балета».

В первом спектакле — «Каприсах» канадского балетмейстера Брайана Макдональда на музыку В. Риети — мы сразу познакомились со всей труппой, в которой нет кордебалета в обычном смысле слова, где все должны уметь все и каждый или почти каждый из двадцати шести — солист. В изобретательно поставленном дивертисменте нет ни сюжета, ни темы, но есть определенный стиль, заданный в значительной степени замечательными костюмами английских художниц Мотли. Интересно задуманы ансамблевые композиции, в особенности виртуозный массовый мужской танец (в нем сразу заявил о себе способный и оригинальный танцовщик Файнес Ионг) или остроумный танец «цирковых лошадок». Есть в «Каприсах» и дуэты, в основном поставленные так, чтобы в легкой и непринужденной форме дать возможность ведущим солистам — Маргарит Мерсье, Мари Пакэ, Брунильде Руиз, Полю Садерленду, Нельзу Джоргансону, Лоуренсу Роудзу — показать свою «вышколенность», в которой техницизм, правда, явно преобладает над школой.

Возможности всей труппы еще больше проявились в балете «Гамелан». Интересным хореографом заявил себя Роберт Джоффри. Его почерк своеобразен. Он имеет большой опыт как в области классического танца, так и в области танца «модерн». Результат являет как бы синтез этих двух начал. «Гамелан» свидетельствует о творческой зрелости и большой изобретательности молодого балетмейстера. Взяв «Сюиту для скрипки, фортепиано и малого оркестра» американского композитора Лу Харрисона, Джоффри поставил перед собой задачу создать как бы хореографический эквивалент этой сложной из-за частой смены ритмов и необычной гармонии музыки, переносящей нас в мир японской поэзии стиля «Хайку». Хореографу удалось самое трудное — его произведение по-настоящему музыкально, оно передает не только композиционные сложности партитуры, но и звенящие как серебряный колокольчик мелодии. И это покоряет зрителя. (Что касается талантливого американского дирижера Юрия Краснопольского, то тот в свою очередь был покорен тем необыкновенным профессионализмом и пониманием нового для них стиля, с каким советские оркестранты в предельно короткий срок разучили эту и другие партитуры гастрольного репертуара).

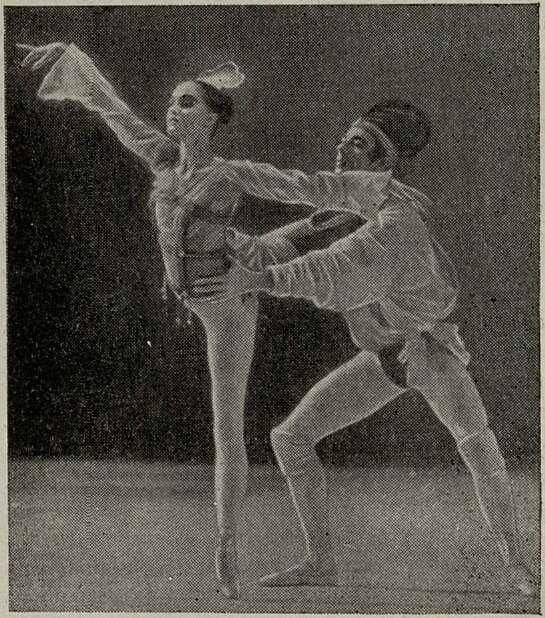

Сцена из балета «Гамелан»

Цельности восприятия — а в этом большое достоинство «Гамелана» — способствовал интересный замысел хореографа. Каждую из частей как бы объявляет «глашатай» (так часто встречающийся в японском и индийском театрах). Технически эта роль не трудна, но она требует большой пластической выразительности и артистичности. Ими в полной мере обладает Джеральд Арпино. Зато все другие мужские партии «Гамелана» сложны и насыщены движениями гимнастического рисунка. Действительно, возьмем интересное «па-де-труа» — центральное в «Гамелане». В сложных высоких поддержках (здесь сказывается влияние советского балета, все более проникающее в западную хореографию) исполняют дуэт Лиза Брадлей и Поль Садерленд. А за ними, непрерывно переходя с одного колена на другое и описывая таким образом полный круг (нечто среднее между «закладками» народного танца и гимнастическими упражнениями на коленях), как бы следит, притаившись, Лоуренс Роудз. У дуэта нет определенной темы, и все же среди артистов труппы он известен как «птица — ветер — охотник».

Вот «па-де-труа» превращается в «па-де-катр» — Лизу Брадлей и Брунильду Руиз проносят по диагонали через всю сцену их партнеры. Движения рук танцовщиц вторят музыке. Они стилизованы в характере многих народов южных широт, а похожие на пагоды головные уборы трепещут в такт звенящим каденциям.

Кончается «Гамелан» выходом всех участников в костюмах, разных по цвету, в танце, сложном по рисунку.

Безусловно, ведущая солистка «Роберт Джоффри балета» Лиза Брадлей — отличная танцовщица, способная украсить любую труппу. У нее великолепные профессиональные данные, внешность, гибкость. Наряду с этим она обладает и хорошей школой. Но главное ее достоинство — перевоплощение в любой из создаваемых ею образов. И запомнилась она больше всего не в замысловатом «Гамелане», как хороша она там ни была, а в «Доме страданий» Карлоса Суринеха и «Морской тени» Равеля.

Джеральд Арпино взял для своего балета одну из частей (Адажио) Фортепианного концерта Равеля. Лирическая тема решена в основном средствами ритмо-пластического танца «модерн», с которым Арпино был долгие годы связан как исполнитель. В хореографии «Морской тени» встречаются многие типичные для современного американского пластического танца приемы, в том числе партерного характера. Движения как бы текут, плавно и неторопливо, как морская вода, из которой вышла русалка, нарушившая покой спавшего на берегу юноши. В хореографии нет экспрессионистической резкости, конвульсивности, столь частой в танце «модерн». А если весь балет проникнут настроениями зыбкой недосказанности, томительной, взволнованной трепетности, то ведь таков и импрессионистический характер музыки Равеля. Поль Садерленд, по своему складу скорее актер-мим, чем танцовщик, хорошо проявил себя в роли Юноши-мечтателя. Мягкая лирическая манера Лизы Брадлей, ее одухотворенный танец смягчают даже несколько рискованные, как видно, отдающие дань «моде» поддержки.

И все-таки Лизе Брадлей привольнее жить в значительно более выпуклом, «трехмерном» образе Аделы из «Дома страданий»: здесь настоящие человеческие чувства, и жизнь, как бы она ни была страшна, тоже настоящая.

Элвин Эйли — один из самых способных молодых американских хореографов. Он ученик известного представителя американского «современного танца» (он же ритмо-пластический, он же «модерн») Лестера Хортона и сам является популярным исполнителем чужих и собственных произведений этого жанра.

С нашей точки зрения, «Дом страданий» дорогого стоит в первую очередь потому, что содержание здесь выражено в танцевальном действии, в хореографической драматургии, в полном слиянии пантомимического и танцевального начала с музыкой («Доппио концертино» и часть «Ритмо хондо» Карлоса Суринеха, где испанские народные мелодии также предстают не цитатно, а в переработанной стилизованной форме). Несомненно, союзницей балетмейстера здесь была и блистательная драматургия Федерико Гарсии Лорки. Однако не так просто было рассказать все ее содержание в лаконичных танцевальных сценах, ставших понятными без либретто, насыщенных действием и драмой. Что можно сказать о выразительных средствах «Дома страданий»? Пантомимы тут, пожалуй, больше, чем танца, но она танцевальна, подчинена музыке. Это главное. Диапазон движений, которыми пользуется Эйли, довольно большой, исполнение их требует развитой техники.

Эйли нельзя упрекнуть в умозрительной холодности или равнодушии. Хореограф показывает свое, взволнованное отношение к событиям и передает это артистам. Нет ничего общего между Эйли и новейшими «авангардными» представителями танца «модерн», модернистами по существу, сознательно занимающимися... «обесче-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166