цельность всей натуры, цельность характера, цельность миросозерцания — всей личности большого художника.

*

Оратория «Доколе коршуну кружить» — своеобразная трилогия. В основу первого раздела — «Годы 1914–1918» — положены два стихотворения Александра Блока («Коршун» и «Петроградское небо мутилось дождем»), в основу второго — «Годы 1941–1945» — произведения Константина Симонова («Опять настал суровый час» и «Слепец»); третий раздел — «Послевоенные годы» — написан на стихи Михаила Исаковского («Опять послышалось над лугом» и «Куда б ни шел, ни ехал ты»).

Особая «объемность», особая полнота отражения исторической перспективы присущи оратории. Кажется, содержание этого произведения беспредельно, ибо тема войны, величайшего бедствия для людей, и тема — мира, величайшей их надежды и мечты, — это темы всей истории человеческого общества на земле. Но одновременно замысел вполне конкретен, определен, художественно отграничен: это тема России, Родины, ее судьбы в нашем XX столетии (отметим, что к теме Родины неизменно обращался Шапорин и в предшествующем своем творчестве: оиере «Декабристы», монументальной симфонии-кантате «На поле Куликовом» и оратории «Сказание о битве за русскую землю»).

Будучи как бы «вне времени», тема оратории вместе с тем глубоко современна. И не только потому, что последний ее раздел посвящен нашим дням. Ведь тема войны и мира именно сейчас приобретает свое величайшее, можно сказать, решающее значение. Кроме того, трактовка ее Шапориным обусловлена самой прогрессивной идеологией; неразрывная связь борьбы за мир С революционным движением народа отчетливо ощущается не только в двух последних разделах оратории, но и в первом ее разделе, где блоковское предчувствие очищающей бури («В грозном клике звучало: пора!») еще более усилено обращением к поэзии декабриста Рылеева.

Оратория Шапорина называется «Доколе коршуну кружить». Именно из этой строки, из краткого стихотворения Блока «Коршун» родился замысел сочинения, явившегося блестящим примером претворения в монументальной музыкальной форме гениальной поэтической мысли. Действительно, если первая строфа блоковского стихотворения раскрывает трагическую тему войны во всечеловеческом ее значении:

Чертя за кругом плавным круг,

Над сонным лугом коршун кружит

И смотрит на пустынный луг.

В избушке мать над сыном тужит,

то вторая строфа прямо обращена к России, к Родине, пронизана болью за ее судьбы:

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты все та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней.

И как пророческий призыв звучат две заключительные строки:

Доколе матери тужить?

Доколе коршуну кружить?

Самое строение оратории как бы воплощает в себе те «круги», о которых говорится в ее названии. Непосредственно отображены здесь два таких круга: первой и второй мировых войн. Однако тем и важна особенно первая, вступительная часть оратории (как бы эпиграф ко всему сочинению), что она дает ощущение предшествующих, остающихся за пределами сочинения «кругов».

Драматическая кульминация оратории — и по своему положению в цикле (пятая из семи его частей), и, главное, по трагической силе — реквием «Памяти павших за Родину». Но ведь это не только кульминация в композиции произведения, но и кульминационный пункт в развитии тон всеобъемлющей темы, что положена в его основу, кульминационный пункт бедствий человечества, порождаемых войной, как бы «поворотный пункт истории». Вместо нового страшного круга в последнем разделе оратории происходит словно «размыкание» всей предшествующей цепи воин (символично, между прочим, и то, что композитор отказывается здесь от замкнутых номеров). Слушая финал, со всей силой чувствуем мы пророческую веру художника в счастливое будущее мировой истории.

Говоря о композиции оратории, нельзя не упомянуть о ее стройности и пропорциональности. Этим отличается и строение цикла в целом, и чередование отдельных его частей: первый раздел — соло баса в сопровождении женского хора в первой части и соло меццо-сопрано и мужской хор во второй части; в центре среднего раздела самый продолжительный сольный номер («Слепец»), а по краям его — с одной стороны хоровой, с другой — симфонический номера; наконец, порядок расположения номеров в последнем разделе обратен первому — сначала соло меццо-сопрано, а затем присоединение баса и хора.

Эпическая обобщенность, характерная черта ораториального стиля Шапорина, особенно ярко проявилась в новом произведении, где перед композитором встала задача создать образы раз-

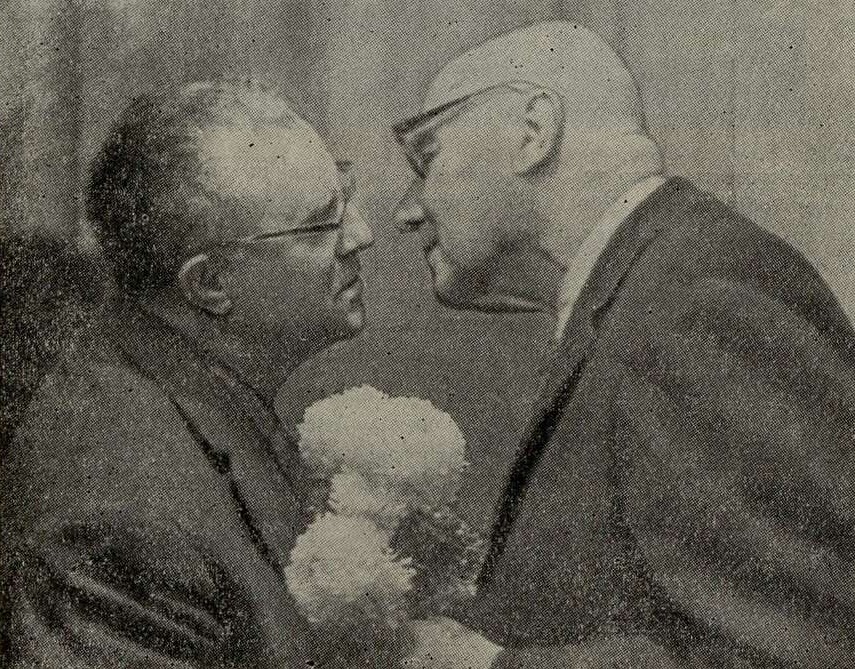

Г. Свиридов поздравляет

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За высокую партийность искусства 5

- Уважать культуру своего народа 10

- Праздники и будни 12

- Предлагают участники пленума 13

- Быть достойными учителями 17

- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22

- Умное мастерство 34

- Две обработки 36

- Патриотическая эпопея 38

- Таллинские впечатления 42

- Необходима реформа 47

- Преодолеть застой 49

- Воспитывать всесторонне 52

- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54

- Есть ли границы у жанра? 65

- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69

- Размышления после премьеры 71

- Вдохновение и мастерство 79

- Спасибо Вам! 81

- Владимир Валайтис 83

- На международных конкурсах: Имени Шумана 87

- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89

- Рядом с Держинской 93

- Играет Артур Шнабель 96

- В концертных залах 101

- От слов — к делу 110

- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113

- Второе призвание маршала 118

- Энрике Гранадос 122

- Курт Зандерлинг в Берлине 127

- Заметки о «Варшавской осени» 130

- Трагедия западногерманской культуры 132

- Тема обязывает 136

- Коротко о книгах 141

- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148

- Хроника 151